― 実は12月初旬には、拙宅でもやろうというわけですが、普通の民家というか、友だちとかの家でもやってるんですね。

― 実は12月初旬には、拙宅でもやろうというわけですが、普通の民家というか、友だちとかの家でもやってるんですね。1971年1月15日大阪生まれ。6歳よりバレエを始める。石井アカデミー・ド・バレエに所属し(2002年まで)、石井潤氏に師事。'91年に渡英し、ラバンセンターに学ぶ。Profetional Diproma in Dance Studiesを取得。'93年に帰国し、ダンスグループ「構造計算志向」を設立。'97年からは上海太郎舞踏公司に客演するなど、関西を拠点にダンサー、振付家として活躍。’00年から「思わず踊りたくなる瞬間」「身体を動かせる楽しさ」を重視したダンス作りを開始。2001年第1回トリイアワードでオーディエンス賞とフランス賞を受賞。

アルティ・ブヨウ・フェスティバル2002 2月9,10日

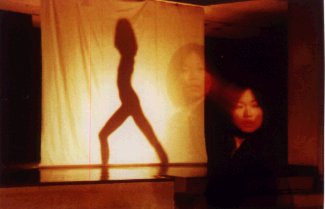

⑤ 北村成美「プロムナード」

「i.d.」「rep」と、1年以上の歳月をかけて作品をマチュアなものにし続けている「しげやん」の、久々の新作がアルティで見れるとあって、ひじょうに楽しみに思っていたら、はたして期待に違わず、素晴らしいクォリティの作品を見せてくれた 。

まず冒頭、バンドネオンに乗って客席にお尻を向けて仰向けになって自転車こぎ。グレーのパンツ、片膝だけのサポーターで、激しく脚を回転させたり開脚したりするのだが、初めは身体のどこが見せられているのかわからない。ハンス・ベルメー ルの人形のように、身体が激しく歪んでいるようでもある。それは北村が意図した効果ではなかっただろうが、お尻と太股だとわかった時には「相変わらずお下品ね」と笑いながら思ったわけではあるといえ、身体を使って決まって「お下品さ」を提示し続ける北村の執拗さが、ある種のバロキスムを内包したエロスにつながっているのは 、当然のことともいえたわけだ。

続いてセリの段差を使って昇降運動、瞬きもさせないほどの側転と展開するのだが、北村の動きがセリを昇降させているような強い力が感じられた。ゆっくりした腕を使った螺旋状の回転から、コンピュータのシステムエラーで音が止まってしまっ たよ

うなノイズになり、照明がカミ手奥からシモ手手前に斜めに走り、それに沿って 後ろ向きに進み、そのまま後じさりすると、上から紙風船が落ちてくる。この紙風船 は何か、幼年期とかそういうノスタルジックな意味なのだろうかと思っていると、角スポットの中でジンタのようなワルツに乗って<立つ~突っ伏す>を反復する。紙風 船という強い意味を帯びたものの提示の後に続くシーンだっただけに、ここについては意味を求めたくなったのだが、どうにもわからない。アフタートークの北村の説明 によると、大阪の街を歩いていて、いきなり歩き方が生意気だとかイチャモンをつけ られて土下座をするという設定だったというのだが、どうにも説明としては無理があるように思った。

しかし、何も土下座であると受け取る必要はない。表われとしては、何か激し い上下運動というだけのことで、それがマッチしていたか、効果的な激しい違和を生じていたか、そのあたりが問題なのだ。その後の疲れ果てたような姿勢からのエビ反り、もだえるような側転、と危機的な感情の高まりということはじゅうぶんに伝わってきたし、紙風船の提示さえなければ、けっこう観客として自分の中で処理できたと 思えるのだが。

ラストに向かっては、指でカウントを取ったり爪先立ちしたり、民族舞踊とバ レエを合わせたようなユーモラスで軽快な動きを繰り返す。なるほどこれがプロムナードと題された、大通りを行き交う人々の足を止め、目に焼きつけるダンスであるの かと得心した。そしてこれは北村のダンスのあり方についての一つの宣言へと向かう 作品ではないかとも思った。それは、いかにエンターテインメント性と個人的な体験 に由来する動きを重ね合せようかという試みであり、そのことについて、この作品がこれから何回も何ヵ月もかけてブラッシュアップされていくのが、楽しみでならない 。

rep

3つ目の北村成美「rep」は、「北村成美のダンス天国」の改題・再演作。まず膝から出て来て、足の裏や足首がプルプル震えているのを見せられる。続いては、カミ手奥の出入り口から舞台を対角線にして、出る・入るの反復。寝転がって顔をいろいろと作ってみたり、歩調を変えてみたりして必ず笑いを取ろうとしているようにすら見える。動作の反復といわれた時に受ける印象、「ミニマル」とは程遠い、イチビリで豊かなバリエーションをもったシーンだ。いつしかさらに軽快になったステップがバックのギター曲と合って、パン!と太ももを叩いたりするのが合いの手のようで面白かったりする。

このような彼女の作品の随所に見られるイチビリ、受け狙い的な傾向については、眉をひそめる人もいるかもしれないが、このこと自体を彼女の舞台と客席のコミュニケーションのありようとして捉えなければならない。彼女が踊るという行為を変化球的に投げかけるのに対して、観客は観るという受動的な反応にとどまらず、笑う、笑い声を出すという能動的な反応が期待される。それによって作品空間の親和性が強まる。しかしながら、陳腐なたとえで恐縮だが、変化球を投げ続ける投手の肩が徐々に負担に耐えきれなくなるように、こうして成立するコミュニケーションにもかなりの無理があるのかどうか、踊る彼女はある地点から急速に壊れてゆく。実は彼女のダンスを観ることの醍醐味は、ここにあるのではないか。何割かの人が彼女のダンスに辟易となってしまうのは、おそらくはこのせいだ。

今回のバージョンでは水を使わなかったが、「ホワイトボードに書いた魚の唇とキス」は残存。ただし、前後が削られていたように見え、気分転換ぐらいの意味にしか思えなかった。しかし、その後の足をさすったり額を叩いたりという動きの複雑な反復、足上げ、執拗なまでの回転の繰り返しには迫力があった。これらのこれでもか、というぐらいの反復には、まさに壊れとして受け止められ、ある種の恐ろしさが感じられた。この固着的な執拗さが、彼女の表現を生半可なものでは終わらせない芯の部分であると思う。

アジア・コンテンポラリー・ダンス・フェスティバル Bグループ 2001年10月26日 トリイホール

「北村成美のダンス天国」は、ショートバージョンで途中から始まったこともあり、なぜそこまで壊れてしまうのか、というあたりで初見の人は戸惑ったかもしれない。このいささか露悪的な作品の、最もエグイ部分が強調された感がある。この作品でペットボトルから水をかぶったりするのは、ある種のトランス状態であり、一つのピークであると考えてよいと思うのだが、それを端から見せられることで、かえって辟易としてしまうということもあるかもしれないとは思った。(ダンス・ショーケース(パフォーマンス・アート・メッセin大阪2001) 7月31日 グランキューブ大阪)

「北村成美のダンス天国-the land of 1,000 dance-」

北村が魅力的なのは、①乱れまくり狂いきっているようなのに、その芯にコントロールされた美しさがあるところではないか。あるいは逆にいえば、②制御された美しい動きをもっていながら、とめどなく乱れ狂うところ。彼女のバレエダンサーとしての側面を知らないふつうの観客は、①という入り方をするはずで、そのほうが見え方としてもダイナミックでいいと思うのだが、もしもこの場合に芯まで至らないことがあったら、気の毒というか、もったいないとしかいいようがない。そして面白いことに、北村にはその芯まで至ることを妨げかねないケレンのような派手さをもっているのだ。これによって、彼女のダンスには、ほとんど生理的なレベルで好悪が分かれてしまうかもしれないが、それはもうしょうがない。

右手でペットボトルを持ってダンベルみたいに上げ下げするのを手の指で数えていたり、上手奥から出て戻るのを何度も何度も繰り返したり、ミニマルでコンセプチュアルな始まりによって、かえって身体の微妙な表情が明らかになっていくのが、これはこれで面白い。出て戻る時のターンの際に、何か進行方向が気になって心が残ってしまうような表情やしぐさなど、そんな小さな動きをしみじみと味わうことだってできる。

この作品は、チラシに「こわれる…ひろう…くずれる…すくいとる…こぼれおちる…ひろがる…ひびく…おちる…くりかえす…なにがうまれる? 100かいくりかえしたら…かぎりなく…くりかえす…くりかえす…」と、また当日のプログラムに「とんで まわって はしって とまる てっていてきに くりかえす きぜつするほど いいきもち」と書かれていたように、ある単純な動作を繰り返すことをテーマとしていた。そういうコンセプチュアルな作品であることを、以前本人から聞いてもいた。

そして実際そのように始まったのだが、やはり反復にはとどまらず、どんどん逸れていく身体があった。このことについては、おそらく反復というものが魔のようなものを生み出すからだと思うのだ。反復がやがて自動を生む。自動は主体の無化である。その主体が無になった時、全くの空想ではあるが、体内から一種の幻覚物質のようなものが分泌されるのではないか。「繰り返すことによる昂揚」ということが、このようにして生起するのではないか。

北村自身からこの作品のコンセプトを聞いた時は、この作品は「Dance at home」にふさわしい作品として、本当にただ反復するだけの作品であるはずだった。リンゴをころがしたり椅子を引きずったりする前作は家庭内で上演するのは無理だが、今度の作品はお茶の間用だということだった。しかし、何度か試演を繰り返す内に、こんなふうになってしまったのではなかったか。

こんなふうというのは、作品の後半のことを主には指すことになる。インターミッションで歩く子ブタの人形がステージ中央に置かれ、何歩か進もうとすると舞台袖から紐で引き戻される、という何ともベタな笑いを誘った後、北村はホワイトボード(よく研修会などで使う白板)をころがして出てくる。音楽に合わせ、両手で花や魚を器用に描き、まず自分の唇に口紅を塗りたくり、続いて魚の口に塗り、接吻し、卒倒する。これは一体何の真似だと思っていると、次にはシャツを頭からかぶり、腹を見せるとそこには唇が描いてある。腹をハクハク動かして、腹踊りをするのだ。

これは一体いかなる脈絡によって導き出されたプロットであるのか、常人には想像がつかないところである。強いて言えば、ぶち壊したいということとか、溜まっていたものを一気に吐き出すとか、やってられなくなったとか、そんなようなこととしか思えない。要するに、子ブタの前に提示されていた世界からぼくが導き出しそうになっていた、玄人ぶった微かな動きの差異に意味を見出すようなことの小ささとか阿呆らしさを、正面から打ち砕くような、ナイスな品のなさである。

いったんそうしてしまったからには、あとはもう「しげやん」の独壇場である。ホールの四囲にある柱に抱きつきキスするわ、全力でぶつかって行って何度も何度も倒れるわ、こういうときのイノシシのようになってしまった北村を止められるものは、何もない。もうこの瞬間の一つの動きだけが目的となってしまっているようで、刹那的といえば刹那的、無思想といえば無思想にも見えるかもしれない。しかし、ダンサーにとって思想とは、身体が導いてくれるべきものであって、もしここで全身を石柱にぶつけてヒートアップした北村の身体が、水を欲するとすれば、それはダンサーとしての北村の思想であると言っていい。

もちろんこの論の進め方は強引だ。しかし、続く場面で1.5lか2lのペットボトルからごくごくと水を飲み、その水を滝のように頭から浴びる北村を見て、ある種のおそれを感じずにはおれなかった以上、なんとかこのようにでもつなげてみたいのだ。

うがいをして、噴いて、足に吹きつけて、頭から浴びて、シャンプーみたいに頭をかきむしって、狂ったように踊って、倒れて、床にこぼれた水を舌なめずりしてペロペロとなめる、なんていうのは、常軌を逸しているわけで、普段ぼくたちの目の前でこのような光景が展開されることはない。見方によるのかもしれないが、とても自虐的だ。自らを罰しているようにさえ見える。ただ繰り返すということが、どうして彼女をこんな地点にまで連れてきてしまったのか、びしょびしょの床の水にぬめって、ひじょうにスムーズで速い、美しく(?)動く北村の身体を見ていると、ずいぶん遠いところに来てしまったような気がする。最後に舞台上をカタカタと歩き、震えるように爪先で歩く姿を見ていると、かえって一種の神々しさを感じてしまう。このようなおそろしくも聖なる世界が、ただ反復する身体という機械の中から生まれてきたとするなら、それこそ人間の身体というものの持つ闇そのものを北村がひっくり返して逆さにして見せたということになるのだろう。奔放というよりはデスペレートに身体を傷めつけるような志向が見えて、少し痛々しく、しかしこのようにしてこそ見える闇というものに対して、深く貴いと感じられるのだった。(2001年6月5日、TORII HALL)

東山ダンスミニシアター 2001年3月25日(日) 京都市東山青少年活動センター

北村成美「めくるめく組曲」

初演をトリイホールで見ていたので、ぼくにとっては2度目。トリイと大きく変わっていたのは、この企画に出演した多くのダンサーのほぼ全員によるパレードが挿入されていたことか。

改めてこの作品の無理無体な強引さのようなものがせつなく痛々しく思えた。本当のところ、「めくるめく」と名付けられていながら、ここで提示されているのは北村が世界と格闘している姿であって、世界の事物を無理矢理にでもわが方に引き寄せようという動きであるように見える。たとえば片脚ずつ椅子にのせてその上に立って、ズズズッと椅子を引きずるようにして動く姿は、床との摩擦のせいもあって、トリイで見た時よりもずっと苦しそうだった。そしてそのおかげで、この作品の強引さがいっそう明らかに見えたように思う。

もちろん、このような印象は、前半で見た黒子さなえらのステージの印象を引きずる形で強められたのかもしれない。それも含めてだが、この作品の冒頭で(番外のように見えるかもしれないが、これも作品の一部分であるに違いない)映し出される、マサラ・ムービー的展開の短編映画、ピンクのカーリーヘアのかつらを着け、ピンクのサングラスをかけ、リンゴを胸に詰めた巨乳(というより「突乳」って感じ)の女といういでたち、ラストのいくつも転がるリンゴ、などなど、鮮烈でやや常軌を逸した光景の数々が、強い違和感と共にぶつかり合う強い力となって迫ってくるのを感じる。それはほとんど混乱を通り越して惑乱に近い。はじめに語感から予想されるのとはやや違って、やはり「めくるめく」には違いないのだ。

このように、様々な要素を見せながらも、奥底では一貫してデスペレートであり続けるというような強烈な世界観を創りえたことで、また「i.d.」とは一味違った北村を見れたことが、うれしい。

Dance at some place

12月2日に、わが家で北村成美が「i.d.」を踊った。「i.d.」30回連続上演計画を補完する「Dance at Home」プロジェクトとしては、西村文さんのお宅に続くものだった。

この作品は昨年2月のアルティ・ブヨウ・フェスティバルで初演された。Identityからとも、「I dance」からとも、様々に意味を込められたタイトルだが、とにかく彼女は1年間踊り続け、1月8日にはArt Complex 1928で30回記念公演を行う運びとなった。京都、横浜、大阪、東大阪、神戸、淡路島、東京(2001年)と、上演した地域だけでも大きな広がりを持っている。

「お尻のダンス」とも呼ばれているように、脚、腕、背中など身体の各部分が独立して生きて動いているような印象的なオープニングから、芝居がかった態度でコーヒーを飲み、コーヒーカップを台所へ持って行って「ジャーッ」と水を流すまで、何度も見ているのにドキドキさせられ、またわが家ならではのアレンジに感心した。

実は今回の「上念さんちバージョン」には、いくつかの新たな場面が作られていて、その一つが先に述べたオープニングの前のいわば導入部で、彼女が一人で長い時間立っていた。それはおそらく「上念さんち」を何か別のものに変えるために必要な時間だったのだと思われた。

もう一つの新たな場面は、「ジャーッ」の後に披露されたものだ。ソファの肘掛けに脚を上げて座った彼女が、脚を伸ばして指で器用にカーテンを挟んで開ける。床に降りると足指で新聞を取り、両足の指で何とも巧みにパッと音を立てて新聞を開いてめくる。テレビ欄を見て、ゴロゴロ転がって行ってテレビのスイッチを入れ、戻ってきてまたテレビ欄を確かめてチャンネルを変える。こんな一連の日常的な動きを足で行うことで、面白くしかも動きとしては美しく、作品の中にこの場所を取り入れてしまっているのには、感心を通り越して感動した。

続きの部屋の襖を開け放ってスクリーンを吊ったり、ドアをうまく使ってラストの「マリアの疾駆」(とぼくは呼んでいるんだが)をやってのけたりと、従来からある部分をうまくやってのけるところも含め、会場の制約をかえって楽しんで生かしてしまうのが、見ていてスリリングで、わが家が何だか新しく見えた。

10月25日のトリイホールでの「i.d.コンプリート・バージョン」公演を一つの中間点として、この作品が彼女の中でひじょうに自由自在なものになっていることを実感した。いくつもの会場で上演を重ねると共に、会場の制約がかえって新たな刺激となって彼女の想像力をかき立て、作品自体に新しい要素として貫入したことだろう。(2000.12.20 P.A.N.Press掲載予定~不掲載)

今年(2000年)2月のアルティ・ブヨウ・フェスティバルで初演した作品「i.d.」を、「30歳の誕生日までに30回上演する!」……打ち上げの酔った勢いで、そう宣言してしまったらしい。それが、京都、大阪、横浜、神戸…と様々な場所で公演する機会に恵まれ、二〇〇一年1月には、ついに京都のArt Complex 1928で30回達成記念公演ができそうだという。

― 聞いた時、冗談だと思いましたよ。

北村 すごく苦労して創った作品だったんで、一回では終わらせたくなかったんですね。でも、アルティの時には、東山青年の家のダンスマラソン(5日間で12回公演)と秋のトリイホールでの公演しか決まってなかったんで、自分でも半信半疑でした。

― マラソン公演自体、無茶をやるなぁと思いましたから。短い作品とはいっても、アルティで初演した作品を他のいろんな場所で上演するということで、いろいろな工夫や苦労があったんじゃないですか?

北村 ある場所ではスクリーンを使えなかったりとか、初演で18分の作品だったのをパフォーミングアーツメッセ(8月、大阪)では12分に縮めたりとか。制約といえば制約ですけど、楽しいですよ。この作品の、何が外せて、何が外せないかを考えることができましたから。その場所でしかできないシーンをそのたびごとに創ったりもします。

― 実は12月初旬には、拙宅でもやろうというわけですが、普通の民家というか、友だちとかの家でもやってるんですね。

― 実は12月初旬には、拙宅でもやろうというわけですが、普通の民家というか、友だちとかの家でもやってるんですね。

北村 「DANCE at home」って呼んでるんです(笑)。はじめの頃、会場探してどうしようかと思ってたら、西村文さんが「うちでやったら?」って言ってくれて、3公演させてもらいました。で、私の地元の京阪沿線でもやるしって、そのお陰で30公演達成できそうなんですけど。西村さんのお宅では、扉とタンゴっていうシーンを創って、それは西村さんちに差し上げてきた、っていうつもりなんです。上念さんちでも、なんか創りますね。あのね、劇場で一日3公演やった時にはすごく疲れたんですけど、お宅でさせてもらうと、なんか、疲れないんですよね。

― まさにアットホームなわけですね。ところで、今でもバレエのレッスンを続けているそうですが、バレエを始めたきっかけは?

北村 小さい頃から、テレビを見ながらピンクレディー踊ったり、からだを動かすことが大好きだったんですよ。小さい頃にお稽古事ブームってあるじゃないですか。それで、ピアノ習い始めたんですけど、性が合わなかったっていうか、回りの子が「黄ぃバイエル終わってん」とか言ってるのに、まだ「ドレドレ…」。それがいやで、「私、バレエ習ってるねん」って言っちゃったんですよね。で、家に帰ってから親に「バレエ習わせてくれ」って(笑)。

― はったり、かましちゃったわけですね。

北村 「i.d.」30回!っていうのと、変わってないかも(笑)。元は自分が目立ちたくて始めたようなものですから、基礎訓練が何のためにあるのかわからなかったり、他の人とそろえるのができなかったり、いろいろあったんですけど、今はすごく自由にさせてもらってるんで、楽っていうか、ありがたいなぁと思ってます。レッスン受けたり教えたりしてますけど、教室でバーレッスンをしてると、すっと落ち着くような気になるんですね。

― この秋の新作は「めくるめく組曲」という変わったタイトルですね。

北村 取り合せの妙とか、組み合せの面白さってありますよね。そういうのをいろいろ集めて作品にしようとしてるんです。これも面白い作品になりそうなんで、また30回ぐらいできないかと考えてるんですけど……。(「劇の宇宙」ダンサーズ・ヴォイス 2000年11月)

2000年3月19日には、北村成美の「i.d.」の鮮やかな動きと自分を放り投げたような気持ちのいいユーモアにあふれた時間を経験した(京都・東山青年の家)。短い作品だが、初演(アルティ・ブヨウ・フェス)に付け加えたパートがよく全体を引き締めていたのがいい。(PAN PRESS)