新田博衞/身体・運動・エフォート―舞踊美学の試み

京都大学美学美術史学研究会編『芸術的世界の論理』(創文社、1972)所収。

![]()

舞踊とはなにか。

それは、われわれの日常の挙措動作とどこがちがうのか。『瀕死の白鳥』は、死にかけた鳥の物真似なのだろうか。音楽をきくと、われわれの身体はしぜんに動き出すが、その動きを徹底していくと踊りになるのかどうか。身ぶり手まねは、ときとして、言葉より雄弁である。しかし、パントマイムは舞踊ではない。マーサ・グラーム『ラメンテーション』について、それは悲嘆の感情をあらわしている、といってしまっていいものだろうか。『白鳥の湖』のオジールのフェッテは、三十二回のめざましい廻転で観客の眼をみはらせ、男性舞踊手のエレヴァシオンは、観客に思わず感嘆の声をあげさせる。しかし、体操選手も、アクロバットも、同じような、いや、むしろ舞踊家をしのぐような、驚くべき身体の芸をみせるのではないか。曲芸、体操、感情表現、パントマイム、音楽の身ぶり化、ミミック、日常の身体運動などから舞踊を区別するものは、いったい何であろうか。

ふだん、われわれは自分の身体を意識しない。心臓は放っておいても規則正しく鼓動し、肺は眠っているあいだも血液中の炭酸ガスを吸気中の酸素と交換しつづける。手も、足も、われわれの思う方向へ、思う角度に動く。いや、手足の動き方によってわれわれは逆に自分の思っていたことを正確に知りさえする。われわれが身体を意識するのは、内臓や手足に故障の生じたばあいか、もしくは、不馴れな動作をおこなおうとするばあいかの、どちらかである。前者はさておき、後者についていえば、われわれがはじめて水泳をならうときとか、はじめてタイプライターを打とうとするときとかが、その典型的な例としてあげられるだろう。こういうばあい、われわれの身体空間は、にわかに、物理的空間に変貌する。つまり、手や足や指が、とつぜんわれわれに馴染みのない物質の塊となって向こう側に立ちはだかり、われわれの意のままにならない、不透明なものになってしまうわけである。われわれは、ちょうど物体をあつかうときのように、手足をどの方向に、どんな角度で、どれだけの速度で動かすべきかを計算し、どの指がどのキーを打つべきかをかんがえる。いちいち頭で反省した、ぎごちない動作が当分はつづく。手も足も指も、なかなか思うようには動いてくれない。人間が精神と肉体とからできている、という感じを、われわれは痛切に味わうことになる。しかし、この命題を、デカルト風に、人間存在のあらゆる局面にあてはめるのは、正しくないだろう。なぜなら、この状態はまもなく消滅し、われわれは手足を意識せずに動かせるようになるからである。ある瞬間を境として、われわれの向こうに立ちふさがっていた物質の塊としての身体がにわかに溶け、もとのように透明となる。手足が自由に水をかき、指があやまたずキーを打つようになる。ふだんの身体空間が、一時迷いこんでいた物理的空間からもどってきたわけである。しかも、手ぶらでもどってきたのではなく、水やタイプライターをつれている。どちらも、いまや、物質というよりは、むしろ、われわれの身体の延長である。ひとつの動作に馴れるたびに、われわれの身体空間はその分だけひろがるのである。

踊りつつある人間の身体も、日常の馴れた動作においてそうであるように、いちいち頭で反省されることなく動いている。いや、日常の動作にもまして、踊りにおいてこそ、ぎごちなさは禁物である。しかも、踊り手の身体運動の滑らかさは、水泳やタイプライターにたいする熟達とおなじく、練習によって得られたものである。水泳選手やタイピストと舞踊家とは、動かす部分や仕方がちがうだけで、結局は同じ性質のことをしているのであろうか。それとも、舞踊家の身体の動きは、他の人々のそれと本質的に異なっているのであろうか。

日常の挙措動作において、われわれの身体のしめす透明度はたんに部分的である。歩く、という動作では、それに対応する筋肉や神経が、掴む、という動作では、また別の筋肉や神経が、それぞれ無反省的に作動しているにすぎない。歩く、とか、掴む、とかの目的がとげられれば、そこで、身体の透明さの範囲はおわってしまう。もちろん、歩くにも掴むにも、われわれの全身がそこへ参加しているのであるから、完全に物質的な不透明さをのこす部分は、身体中のどこをさがしても存在していない、といわなければならない。われわれの全身は、歩くという目的、いやむしろ、例えば、向こう側の歩道に立つ、という目的にあわせて、いわば半透明の状態にあり、未来の目的から現在へむかって逆流してくる時間をうけとめながら、各瞬間ごとに、身体のいろいろな部分を透明化しているのである。これが、われわれの歩くリズムとなってあらわれる。しかし、このリズムは、われわれの身体空間のすみずみまであまさず行きわたっている、とはいえない。身体のいたるところに残っている半透明な部分につきあたって、リズムはいつも停滞する。リズムのこの跛行状態が、いわゆるわれわれの歩き癖なのである。日常の挙措動作は、すべて、各人各様の癖につきまとわれている。それは、身体のリズム化、透明化が、部分的に、不完全にしかおこなわれていないことをしめしている。

歩いたり掴んだりする動作についていえることは、水の中を泳いだり、タイプライターを打ったりする行為についてもあてはまる。水泳は、歩いたり掴んだりすることより広い範囲の筋肉を、タイピングは、それらより狭い範囲の筋肉を、いずれも、より早く、より強く動かさねばならないが、目的にあわせて身体を部分的に透明化している,という点では、日常のふつうの動作とおなじである。同様にして、栓抜きで瓶の蓋をあける、タオルをしぼる、ナイフで果物の皮をむく、雑巾で床の汚れをぬぐう、自動車を運転する、等々の、さほど熟練を必要としない身体の動きから、緩急高低さまざまの球を自在に投げわける野球選手、難曲を弾きこなすヴァイオリニスト、ふたしかな足場の上で重さのバランスをとりながら、モルタルをうけ、鏝でこね、壁につけて押さえ、伸したり撫でたりしつつ塗りあげてゆく左官職人、等々のしめす精妙な身体の動きにいたるまで、すべて、身体空間の不完全な、部分的リズム化であることに変りはないのである。

舞踊において、踊り手のしめす透明度は、これにたいして、完全であり、全体的である。もしくは、どんな身体の動きであっても、全身がすみずみまであまさずリズム化されているとき、われわれは、その動きを舞踊とよぶのである。

踊りつつある人間の身体は、各瞬間ごとに蒸溜され、物質的な不透明さをまったくのこさない。われわれが舞台の上に見ているのは、いわば純粋エネルギーと化した身体であり、他の運動のばあいとちがって、リズムの伝播をはばむ夾雑物を介在させない、生きて伸び縮みしつつある全体性である。舞踊は、身体に、一瞬たりとも、日常の半透明状態にかえることをゆるさない。ひとつの動作が、完全な緊張のまま次の動作へうけつがれ、その動作が、また同じようにして次の動作へうけつがれる。この緊張の持続が、踊りに作品としてのまとまりをあたえるのである。

物質性を完全に蒸溜された身体の特徴は、あたかも体重を消失したかにみえることであろう。踊り手はかるがると空中に舞いあがり、ゆっくりと地上に下りたつ。人間がまるで鳥に化身したかのようである。人間は、しかし、翼をもたない。宙を舞う身体は、その翼に、重く地上につながれた物質的身体を隠している。ポアントに立つバレリーナは、常に肉体へ顛落する危険にさらされながら、おそらく、必死の緊張によって、純粋透明なエネルギー状態のなかに踏みとどまっているのである。爪先で立ったり、目よりも高く跳びあがったり、独楽のように回転したりすることは、もちろん、一朝一夕にできることではない。永年にわたる厳しい訓練が、そのために要求される。問題は、この種の訓練が舞踊にとってなにを意味するか、であり、そして、その答えはすでにあきらかであろう。舞踊は、身体の物質性を瞬時にして蒸溜しつくすため、人間にあらかじめその準備を命じているのである。タイプを打つことも、ボールを狙いどおりのところへ投げることも、壁を塗ることも、泳ぐことも、ヴァイオリンを弾くことも、身体に蓄積された熟練によってはじめて可能な仕事である。バレリーナがアントルシャや、ピルエットや、アッサンブレやに習熟することは、しかし、それらとは意味がちがっていなければならない。これらの舞踊テクニックは、より高次の全体性、つまり、すみずみまでリズム化された純粋エネルギーとしての身体へふたたび吸収され、その中へ積分されてしまうはずだからである。水泳も、タイピングも、なるほど、いったんはわれわれの身体空間の一部を物理的空間へ転化させるが、それは、仕事の目的にあわせて、いわば止むをえずそうするのである。これにたいして、舞踊は、日常的な身体にとってとくに困難な運動をわざわざえらびだし、それに習熟することを人間に強いる。そのことによって、人間の全身を透明化するにさいしての障害を、まえもって、できるだけ取りのぞいておこうとするわけである。

舞踊における身体の動きのいちいちの要素を、踊り手の熟達すべき型として、それ自体だけとりだして眺めても意味がない。まして、それを、物理・生理学の対象として、そこにあらわれた位置の、熱の、電気の、もしくは代謝機能のエネルギーを測定してみても、その値が、踊りつつある身体の体験するエネルギーと等しいとはかぎらない。舞踊における動きの要素は、蒸溜されて純粋透明となった身体の全体性と関係づけられたとき、はじめて意味をもつ。したがって、問題となるのは、個々の型、ないしその要素そのものではなく、それらを互いに結びつけ、ひとつの全体性へ統合するさいに体験される動きの経済学ともいうべきもの、ルドルフ・ラバン(Rudolf Laban)のいわゆる「エフォート」(“Effort”)のようなものでなければならないであろう。踊り手が熟達すべきは、むしろ、これである。ラバンの説にしたがって、舞踊における身体の動きの基本的な様相を記述してみよう。

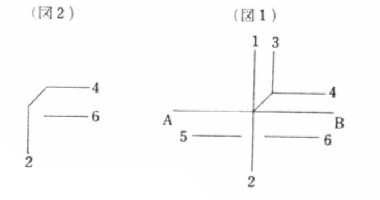

どんな動作であっても、瞬間的にぴたりと止められるものと、それのしにくいものとがある。比較的ゆっくりした動きと、比較的すばやい動きとがある。力の体験のしかたからいうと、重力にたいする抵抗が軽く柔らかく感ぜられるものと、重く固く感ぜられるものとに分けられる。空間の軌跡が、どちらかといえば直線的なものと、どちらかといえば曲線的なものとがある。これらをいま上のように図示しておく。①=軽い。②=重い。③=曲線的。④=直線的。⑤=緩。⑥=急。B=いつでも、とっさに止められる。A=止めにくい(図1)。ここから、次のような八つの基本的なエフォート・パターンが得られる。

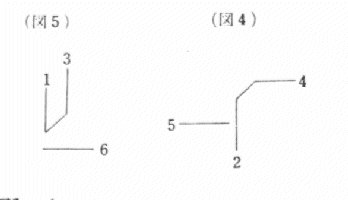

(1)「パンチ」(punching) 強くて直線的なエネルギーを一方向に集中するエフォート。対象となるものがあればしぜん抵抗に出あうが、例えば、ヤスで魚をねらい、突きそこねて空をきったとき、腕の動きに対して、身を立てなおそうとする緊張が全身に感ぜられるはずである。このような動きの体験もパンチとよばれてよい(図2)。

(2)「フロート」(floating) パンチと対蹠的なエフォート。跳んだり、走ったりするとき感ぜられる一種の浮遊感が、これにあたる。柔らかいベッドに横になって、しずかに身を動かしたときの感じも、そうである。パンチが集中的なのにたいして、これは分散的だといってよい。バレエにおける、爪先で軽く床にタッチするバットマン・スートニューの動きや、腕の運び、ポオル・ド・ブラの柔らかさも、このエフォートに属している。また、例えば、ポタージュをしずかにかきまぜるとき、抵抗は液体の中に消えてゆくが、浮かした腕には、重力に対抗する筋肉の緊張がはたらいており、この独特の緊張を、できるだけ無理なく持ちこたえようとするときの感じも、フロートの体験だといえよう(図3)。

(3)「プレス」(pressing) パンチの時間経過をゆるやかにすれば、このエフォートがえられる。例えば、ボクシングでストレート・パンチがヒットした場面を、スローモーションで再現すれば、その感じが出るだろう。そこに強さを加えたもの、つまり、抑えつけ、握りつぶすことが、文字どおりプレスの体験となる(図4)。

(4)「フリック」(flicking) バレエのグラン・タダアジュのゆるやかで優雅な動きを、齣落としで再現すればどうなるか。主としてフロートのつくる折角の味わいが死んで、またくの漫画になってしまうだろう。しかし、この齣落とし的なエフォートも、うまく所をうるときは、その強調された軽やかさとスピード感とによって、例えば、バレエのブリゼやアントルシャなどの、空中で両足を打ちつけるパの効果を引きたてるものとなる。はじく感じ、あるいは、触れた瞬間にわかれる感じが、このエフォートの筋肉体験の特徴である(図5)。

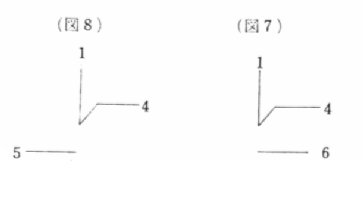

(5)「リング」(wringing) ヒップや脚では感じにくいエフォートである。プレスのゆっくりした筋肉の抵抗をのこしたまま、関節をもっとしなやかに働かせるとき、この感覚がうまれる。あくびをしながら伸びをするばあい、外にむかって出てゆくものだけでなく、内にむかってやってくるエフォートが体験される。電話線のよじれを元へもどそうとするときにも、手だけのリングから、首にも足にも、コントロールされた一種の反対緊張が感ぜられるはずである。たんに一方向へむかう動きだけでなく、逆方向へ戻ろうとする多角的な筋肉群の機能がつよく感ぜられるとき、それがリングを特徴づける体験なのである。(図6)。

(6)「ダブ」(dabbing) ピアノの軽いタッチ、タイプする指先の動きなどに、まず感ぜられる。ゴーゴー・ダンスは、ほとんどアンカーリングしたスタンスの上下左右の揺れから、たえずエネルギーをあつめ、外へ放出しているが、この動きは複数のダブからなっている。ひとつづきの速い流れのなかに、衝撃にそなえてコントロールされた直線性をうみだすことが、他の速さの体験と異なるこのエフォートの特徴である(図7)。

(7)「グライド」(gliding) ダブを比較的ゆっくりした経過のなかへ溶解し、一方向へむかう筋肉機能が、その経過の全体にみなぎっている、と感ぜられたとき、グライドが生ずる。バレエのグリサアドにみられる水平の動きは、このエフォートの典型である。完全にコントロールされ、ストップにたいして十分の用意がなされているのも特徴のひとつで、末尾アクセントのリズムかたちをつくるいちばん要因である(図8)。

(8)「スラッシュ」(slashing) グライドの各要素を逆転したエフォート。フリックより強い。回転や方向転換をともなう大きいジュッテは、このインパルスがなければ完成しない。典型的な冒頭アクセントのリズム形をうむ動きである(図9)。

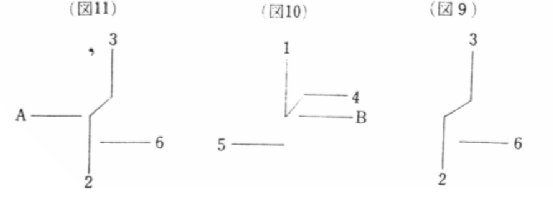

空間、時間、およびテンションの組合せによるこれら八つの基本パターンは、さらにAもしくはBを組合わせることにより、また、それらに補助サイン「,」をつけて、それぞれのファクターを強調することにより、たとえば危険物をそっと持ち運ぶときのような(図10)、また、杓で打ち水をするときのような(図11)、いろいろな動きに適合したエフォートの層をグラフ化するのに用いることができる。ラバンは、さらにすすんで、効果的な動きの体験をエフォート・パターンによって徹底的に分析することをこころみているが、それによってみても、動きの素材がさまざまな形態をあらわしてくるのは、たしかに、エフォートとの関連によるのである。ただし、いうまでもなく、ひとつの動作がかならずひとつのエフォートからあらわれるのではない。こういう一義的な対応関係は存在しない。のみならず、一箇のパターンだけをくりかえすような動きは、われわれの体験のなかにはない。われわれの動作は、かならず、いくつかのエフォートの複雑微妙な連続からなっている。例えば、空振りして尻もちをついたバッターの姿態から、われわれは、「リング」、「スラッシュ」、および「パンチ」の一瞬の流れを、共感的に読みとることができる。それが、舞踊のばあいと異なるのは、エフォートとエフォートとをつなぐ原理が、身体の動きそのものの内にあるのでなく、その外にある、ということである。もしくは、個々のエフォートの意味が、そのたびごとに十分に発揮されないままにおわってしまっている、ということである。スポーツにおける身体運動も、日常の挙措動作も、古典バレエにみられるような舞踊技法の動きでさえも、この点ではおなじなのである。

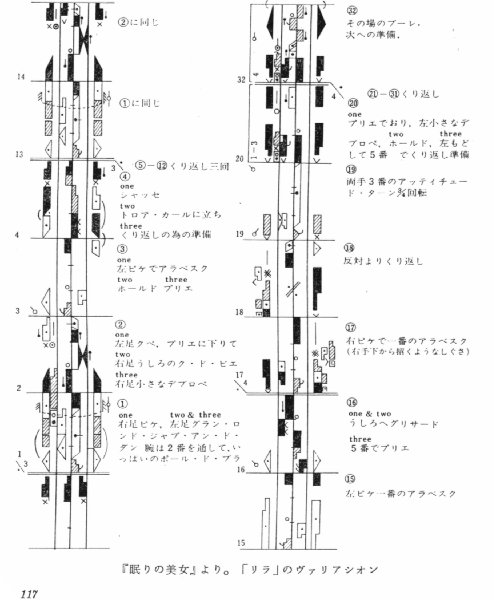

われわれは、ラバンのエフォートを、いわば半透明な人間の身体が、完全に透明な舞踊的身体へむかって上昇してゆくときの筋肉体験をあらわすもの、としてとらえておいた。したがって、もし、ひとつの運動連続体が舞踊の名にあたいするとすれば、その運動は、まず、さまざまなエフォートの流れとして、次には、それらのエフォートとエフォートを、身体の昇華という共通目標へむかって緊密にむすびつけているものとして、われわれの前へあらわれてこなければならないであろう。ラバンの記譜法、いわゆるラバノーテイションによって記録されたじっさいの舞踊作品について、この点をたしかめてみよう(「リラ」のヴァリアシオン)。

エフォートの流れとしてみると、動きの妙味はうすい。クペ、ク・ド・ピエ、ブーレ、デブロペなどの動きは、たんに方向をかえ、次のピケでの定型的なポオズにつながるための準備の意味しかあたえられていない。アラベスクは、いうまでもなくバレエにおけるもっとも代表的なポオズのひとつであり、「これにまさる優美なものはない」(カルロ・ブラジス)とされている。このヴァリアシオンにも、譜面にみられる前半だけで十二回、カットした後半にも七回でてくるが、問題は、それが必然性をもってそれぞれの場所におかれているかどうか、である。必然性というのは、このばあい、ひとつづきの運動の流れのなかで、片脚で立ち、他の脚を直角にひらいてまっすぐに伸ばしながら、ゆったりと静止することが、たんに、難しいテクニックに熟達していることを誇示するためではなく、踊り手の身体の純粋透明性を持続させるためにどうしても必要だ、という意味であり、さらに、このポオズによって、エフォートとエフォートとのつながりがいっそう緊密になる、という意味である。この種の必然性が、ここにみられるアラベスクには認めにくいようにおもわれる。このヴァリアシオンの動きを彷彿させるのにもっとも簡単なやりかたは、おそらく、小節およびカウント順にテクニック用語をならべることであろう。このことは、テクニック・クラスでみがかれた既成の動きが作品に先立って存在しており、その動きがそのまま作品のなかへ入りこんでいることをしめしている。しかし、すでに指摘しておいたように、テクニックは、舞踊そのものにたいしては、たんに、身体の予備育成という消極的な意味しかもたず、ふたたび、作品という高次の全体性のなかへ統合され、純粋エネルギーにまで昇華さるべきものなのである。踊りは、パとポオズのメカニズムの奥にあるものを一瞬一瞬さぐりながら、身体を物理的空間から脱出させるエフォートとしての動きをつくりだしてゆく過程でなければならない。これと、作品に先立って存在する個々の動きをコレオグラフィックにアレンジする過程とは、あきらかに異なっている。そして、ここにみられるのは、どちらかといえば後者なのである。バレエ独特の踊り手の姿態の美しさがわれわれを酔わせるにしても、このヴァリアシオンの構成のしかたは、「舞踊家は彫刻や絵画のいきいきと愛らしい効果を踊りに写すべきだ」というブラジスの忠告をごく表面的にうけとって、舞踊を「動く彫刻」に仕立てた例だ、といわねばならないだろう。

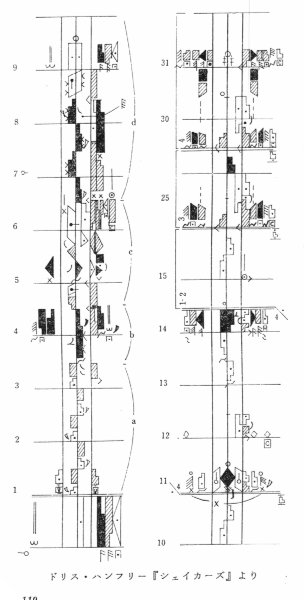

つぎに、現代の舞踊から、エフォートの問題に無縁でないとおもわれる作品をひとつえらび、その動きを記述してみよう(「シェイカーズ」より)。

(a)(①-35) ダブとフリックとの関連性を典型的にしめす動きである。スキップ遊びでない厳しい姿態が要求されている。(b)(35-45)滑りながら、押える。グライドの軽さと、プレスの強さとを複合したエフォート。眼にみえない合力を掌でうけ、一瞬、そこへ集まる力をスラッシュして後方へぬく動きが強烈である。(c)(45-65)とんでゆく力にともなって、その方向に軽く早いステップ。そのフロートした重みが、右足へリングしながらのプレス。頭も腕も絞るようにそこへのしかかる。しかし、次の瞬間、ためられた力は、リングの反作用とスラッシュの衝撃とに合体して、反対方向へ投げとばされる。ただし、エネルギーの解放は一方向にむけておこなわれるのではない。頭、腕、および上半身の鋭角的な三方向への展開と脚の蹴りあげとが、それぞれの動きのエフォートを主張しながら、たがいに絡みあい、引っぱりあって大きい回転運動へ統合される。(d)(65-⑨)能の運歩に似た重心の高低が、しずかなグライドの四歩におさめられ(上半身の鋭角的な姿態はたもたれる)、ついで、日本舞踊にみられる、腰をおとして両足をべったり床につけての半回転に似たしかたで、フロントをうしろにかえて静止。(a)のモチーフは、動きはじめたら止まらない体のフリー・フロウですすみ、(b)のバウンド・フロウで中断され、このあいだに、(c)の爆発するような律動にかえられ、(d)の平静におちつく。(b)、(c)をあわせて一つのモチーフとみなし、(d)で強さとタイミングと方向とを変ずる(a)の中間展開部と考えることもできよう。とにかく、リズムは弱拍部で半終止のかたちをとらず、奇数のカウントでそれぞれ特徴のあるモチーフをつくり、期待をつよめながら進んでゆく。偶数のカウントにあらわれるパウンド・フロウの動きを転換の谷間として、対比的でもあり、同時に、発展的でもあるようなモチーフ相互の釣合いをとりながら、リズムは、九小節の内部で、自己を一箇の秩序として形成する。そこには、なにか生命的なものが感ぜられる。

⑩-11 手をくんで突きだし、上半身を直角に前へ傾けた姿勢へむかって飛びこむような動き。パンチとプレスとを二辺とする平行四辺形がみえる。

12 空をついて前にのめるパンチの反作用と、後へひっぱるスラッシュとが一致して、上半身が百八十度逆転する。それと同時に、蹴りあげて伸ばした脚の力で、体操なら後方宙返りを導く動きに、頤をひき、首をたてて必死で抵抗し、左足一本で全身を水平に支えた姿態によって、押しよせるエネルギーと張りあう。土俵際でこらえる力士の感じである。

13 その姿態をたもったまま、大きいグライドで後退二歩。腕をさっと直角にひらいて止まる(上半身はいぜんとして水平)。なんとも異様なすがたであり、人体のバランスがいまにも崩れようとする極限のポオズである。

14-31 繰りかえしであるが、レピートに入る直前のリズムをかえることによって、たんなる反復型におちいることを避けている。

24-26 すなわち、三度目から四度目の繰りかえしにおいて、息づまるようなバランスの逆転と、押しよせる力への突入とがおこなわれる。このめざましいエフォートの体験は、もはや言葉のおよぶところではない。これによって、踊り手の身体の動きは、あたかも生命活動そのものの展開のように、収縮し、膨張しつつ、不思議なまとまりをみせて、終止形へとたかまってゆく。

31 競泳のスタートのような空間への飛びこみを、腕の引きによってうしろ下へひきもどしながら、膝立て直立、天を仰いだ姿勢で静止する。これによって、激しかったエフォートの闘いは終わる。

作者のハンフリー女史は、「生の全体は、重力への抵抗と屈服とのあいだをゆれうごいている。(中略)運動がスピードと弾みを増せばますほど、若さとヴァイタリティが暗示される(The Art of Making Dances, New York,1959, p.106)と述べているが、まさに、この言葉を裏書きするような踊りである。女史は、レッスンにおいても、九小節の動きのシークェンスをよくとりあげたらしい。その根拠は、歩くこと、走ること・跳ぶこと、およびホッピングの三通りのステップに、それぞれ三通りの方向の変化(円、広狭をふくむ左右、および高低をふくむ対角線)を組みあわせると、全部で九通りになる、というにあった。いまこの理論に深入りすることはできないが、それは、ここにあげた作品における奇数のフレージングと、おそらく無関係ではないであろう。上演についての詳しい資料はみあたらない。W.ソレル(Water Sorell)の“The Dance”(New York,1967,p.198)における短い紹介によると、歌とアコーディオンの伴奏がついていたらしい。四〇〇フィートのフィルムにおさめられている作品の全体からすれば、この譜面のしめす踊りはそのごく一部にすぎず、演奏時間にして一分にもみたないものである。ソレルは、「舞台に『人の罪を洗いながす』儀式を登場させた踊り」と述べ、舞台写真(op.cit.p.293)は僧服をまとった群舞をしめしている。想像をたくましくすれば、この譜面にみられる一連の動きも、あるいは、現実意識の灯りを消して、無我の境へ身をしずめてゆく、シェイカー教徒の祈りのさまをあらわしていたのかもしれない。しかし、これらは、われわれの当面の関心にとっては、むしろ二次的なことである。関心が、エフォートの体験としての動きそのものに集中しているとき、踊りの意味は、なにかの観念的内容にあるのでもなければ、描写されている情景にあるのでもなく、まして音楽や衣装や照明やにあるのではなくて、ひたすら、純粋エネルギーとなって爆発する身体にあるからである。そして、舞踊作品について、われわれがまず確認しておくべきは、このことであろう。

さて、踊りつつある人間の身体は、各瞬間ごとに蒸溜され、物質的な不透明さをまったくのこさない。このとき、人間は「魂」になった、というべきであろうか。彼は、肉体から解脱して、「精神」そのものと化したのであろうか。この言いかたは、しかし、不正確である。心といい、魂といい、精神といっても、それは、何か実体的なものとしてわれわれの身中に場所をしめているのではなく、身体の全体的機能の一局面につけられた名前にすぎないからである。舞踊の時間構造を考えれば、この点がさらにあきらかになるであろう。

すでに述べたように、われわれが何かをおこなおうとするとき、時間は、未来の目的のほうから現在へむかって、いわば逆流してくる。われわれの身体は、この逆流してくる時間をうけとめ、それを、過去から現在へと進展してきた時間に接続しなければならない。身体が一箇の全体性としてうまく機能している場合は、この過程はとどこおりなくおこなわれる。過去からの流れと、未来からの流れとが、身体的現在において瞬間的に統合される。しかし、この全体性に破綻を生じたばあい、例えば、神経回路が故障したときとか、筋肉に蓄積された習慣的反射の手にあまる目的があらわれたときとかには、われわれの身体機能は分裂し、未来にむかう流れと、過去にむかう流との二つの局面にわかれてしまう。そして、このうち、前者が、実現さるべき目的をめざす機能として、とくに心とか精神とかよばれ、後者が、その目的を既得のもののなかで実現する機能として、肉体とか物質的身体とかよばれるのである。

われわれがしばしば陥る心身の分裂状態は、このような機能のうえでの対立であって、実体の対立ではない。心という実体、肉体という実体があるのではなく、一箇の全体的機能が、未来的平面と過去的平面という、たがいに喰いちがう二つの時間的平面の上に載っているにすぎない。もともと一つのものが分裂しているのであるから、両者がふたたび統合されるのに不思議はない。身体の全体性を阻害している原因がのぞかれさえすれば、すなわち、神経の故障がなおり、筋肉に適当な習慣がたくわえられさえすれば、両方の平面はただちに現在的平面の上で重なりあい、心の欲するところを肉体がそのまま実現することになる。さきに、水泳やタイピングの技術の習得について述べておいたのは、まさにこの間の事情にほかならない。われわれが泳いだり、タイプを打ったりしつつあるとき、そこにはもはや心身を区別するなんらのめどもないわけである。

舞踊の動きにおいても、いや、ここにおいてこそ、心身は一つである。ただし、その時間構造は、他の動きのばあいとちがっている。踊りにおいては、一瞬一瞬が、分裂への危機をはらんだ心身の統合として、つねに緊張のうちに経過しなければならないからである。通念に反して、踊りほど練習の利かないものはない。それは、身体にたくわえられた馴れをこばんで、ひとつの動きごとに、人間を心身分裂の危機にまでおいつめる。しかし、また、踊りほど練習の必要なものもない。それは、一瞬にして分裂からたちなおる身体の熟練を、つねに人間に要求するからである。ふつうの身体運動においては、心身の分裂、いいかえれば、未来へむかう機能の流れと、過去へむかう機能の流れとの分裂は、未来を原理として統合される。未来の目的にむかって現在を超えることが、あらゆる行為の特徴である。ひとつの動きの意味は、それによって達成さるべき目的にある。歩くことの意味は、歩くという動作そのものにはなく、むしろ、目標とする地点に立つことにあった。タイプを打つ指の動きのたどたどしさは、文字を早く、きれいに、正確に印刷することにむけて克服される。動きそのものの彼方にある意味にのっとって、過去を、つまり、既得の身体的習慣をもちいること、もしくは、そのような習慣を既得のものとすること、―これが行為一般の原理であり、その時間性は、未来から過去へ、である。

舞踊における身体運動は、これにたいして、現在を原理とする。踊りの動きの目的、ないし意味は、動きの彼方にあるのではなく、それの内部にある。踊り手が、固唾をのむ観客をまえに舞台をしずかに横ぎるとき、その動作がいかに日常の歩行に似ていても、それは、もはやひとつの地点から他の地点への移動ではない。時の流れがにわかに現在の一瞬へ凝縮し、踊り手のまわりの空気が張りつめる。観客がそこに見いだすのは、いわば、歩くことそれ自体の意味である。ふだん、目的のかげにかくされている行為そのものの意味が、現在の底から顔をのぞかせる。日常の動作のばあいのように、動くことによってただちに未来へおもむくのではなく、むしろ現在の根柢へ深まること、―これが、舞踊という、とくべつな身体運動の原理である。現在の底にある行為そのものの意味とはなにか。すでにあきらかなとおり、それは、分裂をはらんだ統合としての心身の緊張関係である。もしくは、分裂を通してうかびあがる身体の一元性である。そして、人間が身体として生きているかぎり、それは、また、人間存在のもっとも自然で基礎的な姿だ、といわねばならない。舞踊がわれわれに見せてくれるのは、ふだんは覆われている、われわれ自身のこの在り方なのである。

さて、舞踊とは、このように、身体による身体の意味の自覚である。踊りつつある人間の身体の純粋透明性とは、こうした事態をさしている。それは、魂とか、肉体から解脱した精神とかをあらわすどころか、まさに、そういうものが存在しえないことを、われわれに証明してくれているのである。同様にして、舞踊は、精神から解放された肉体などというものがありえないことを、われわれにおしえている。薬品やアルコールで意識を麻痺させ、めちゃくちゃな身ぶりで動きまわってみても、それは、踊りでもなければ、「肉体の解放」でもなく、たんに、錯乱によるグロテスクな痙攣にすぎない。もし、実体としてのなまなましい肉体を観客のまえに提出したいのなら、それに成功する唯一の道は、みずから屍体になってみせることであろう。人間が生きて動いているかぎり、身体はひとつの全体性であり、心身は機能の対立であることをやめようとしないからである。

舞踊的現在において、膨張し、収縮する純粋エネルギーとしての身体は、自分の内から独自の空間をつくりだす。それの動く範囲は、他の日常空間からはっきり区切られた「聖域」である。踊りの原形態が輪舞であり、円の中心には「聖なるもの」が、火や祭司やトーテムがあった、とする推定は、発生説としての当否はさておいても、舞踊の空間構造にたいして、ひとつの示唆をあたえてくれる。踊り手が走り、跳び、回転する空間は、物理的に計量された拡がりではなく、かつてはこの世ならぬ力によって組織され、リズム化された「マジック・サークル」(S.K.ランガー)だったのであり、その内部で、人間は、超越的な力にひっぱりあげられて、おそらくはやすやすと身体の透明化に成功したのである。「聖なるもの」の威力が消え、「マジック・サークル」が世俗的な舞台に場所をゆずり、さらに、その舞台が街頭や体育館や地下の物置場にとってかわられても、舞踊が一箇の凝集した空間をつくりだすべきことに変りはない。ただ、それが、幾何級数的に困難の度を増してきた、というだけのはなしである。それでもなお、人間は、手をかえ品をかえて、さまざまに踊りつづけるであろうし、また、踊りつづけねばならない。それ以外に、われわれ自身の奇妙な在り方、身体であると同時に身体をもつという在り方を、直接たしかめるすべがないからである。

すでに指摘しておいたように、『眠りの美女』のリラのヴァリアシオンにおいて、踊りは、主としてポオズとポオズとをつなぐものとして構成されており、動きそのものの緊張にみちた持続としては考えられていなかった。そのかぎり、この踊りは、日常空間のなかを、ある種の姿勢をとることに馴れた身体が横ぎっているというにすぎず、独自の舞踊空間を創りだしている、とはいいがたい。これにたいして、『シェイカーズ』における身体の動きは、はじめの九小節をとってみても、終りに近い数小節をとっても、まさに生命的としかよびようのない、すみずみまでリズム化された有機的空間をかたちづくっていた。この踊りが、祈りや儀式の場面をあらわしている、といわれてもおかしくないのは、それがシェイカー教徒の挙措動作を真似ているからではなく、ここに見られる空間が、いわば「聖域」に匹敵する凝集力をもっているからである。

舞踊空間は、筋肉感覚によってとらえられるエフォートの、眼にたいするあらわれであり、この意味では、踊りはひとつの視覚芸術だ、といってもよいであろう。ただし、このばあいの視覚は、もちろん、筋肉感覚に媒介された視覚でなければならない。そうでなければ、眼は、膨張し収縮する透明な拡がりを見ることができず、踊り手の運動を、ばらばらな彫刻的ポオズに分解してとらえることになったであろう。同様にして、踊りの筋肉感覚は、かならず視覚に媒介されていなければならない。手の舞い足の踏むところをしらぬ動きは、日常的身体によるたんなる感情表現にしかすぎず、そこに「喜び」が読みとられれば、運動の役目はおわってしまう。舞踊は、踊り手のなまの感情になど、もともとなんの関わりももっていない。それがめざすべきは、ひたすら一箇の有機的空間を形成することであり、踊り手は、自分の喜びや悲しみにつきあうより、その筋肉感覚のすべてをあげて、観客の眼に物を見せることに苦心しなければならないのである。舞踊学者M.シーツ(Maxine Sheets)は、踊りにおける力の空間化の方式を、身体そのものの輪郭によってしめされるデザインと、身体の運動範囲によってしめされるパターンとに分け、さらに、その各々に、二次元のラインと三次元のエリアとの区別を導入し、これら四つの基準によって、舞踊空間の現象学的記述をこころみているが(The Phenomenology of Dance,1966,pp.120-128)、そのさい、力の時間的ダイナミクスとの相関をあらわすものとして提示されている「空間テクスチァ」(ibid)の概念は、身体の透明化を舞踊の本質とみなすわれわれにとっても有効であるようにおもわれる。踊りは、空間の肌理を眼に見えるようにする。人間の身体をかこんでいる拡がりが、デザインやパターンのさまざまな変化につれて、密になったり疎になったりする。粘っこく濃厚な空間、抵抗はつよいが流動的な空間、揮発性の空間、柔軟な空間、通りぬけることの不可能な目のつまった空間、等々が、舞台のうえに現象するわけである。

舞踊はしばしば原初的な芸術であるといわれる。「聖なるもの」をかこむ踊りの輪の中に、リズムをきざむものとして音楽がうまれ、神々の名をよび讃えるために詩がうまれ、超越的な力の不思議さを人々に悟らせるものとして演劇がうまれたのかもしれない。さらに想像をたくましくすれば、建築は、「マジック・サークル」を木材や石材によって恒久化するためのものであり、その建築を荘厳するべく、彫刻が、絵画が、工芸が、空間のなかに分節してきたのかもしれない。しかし、舞踊の始源性をたしかめるのに、わざわざ、先史時代へむけて、あてどのない旅にでる必要はないであろう。われわれの身体が、そのための鍵となる。絵も、彫刻も、眼の欲するところを手が行なうのではないであろうか。声帯の震動が歌をひびかせ唇が、腕が、楽器に音をださせるのではないだろうか。言語でさえ、われわれの声と身ぶりとをぬきにしては考えられないであろう。踊り手が自分の身体に挑戦しているのとまったく同じしかたで、音楽家も彫刻家も音や石などの素材と格闘し、それらの物質性を蒸溜しようとつとめているのではないか。この意味において、舞踊は、いわば諸芸術の「母胎」である。しかしながら、忘れてはならない。この母は、それ自体がまた、諸芸術と肩をならべる一箇の独立した芸術なのである。女神テルプシコレーの司るこの芸術は、それに固有の厳しい規則と技法とをもち、人々にたやすく近づくことをゆるさない。母性の寛容に甘えて安易にその懐へ還ろうとする者は、たちまち、眼にみえぬ壁にあたってはじきかえされる。彼をまちうけているのは、芸術表現の根源への回帰どころか、たんに半透明な身体、訓練をうけない日常的身体の、ぶざまな運動にしかすぎないであろう。

参考文献

(1) Blasis,C. : Theory and Practice of the Art of Dancing, translated by M.S.Evans,Kamin Publishers.

(2) Humphrey,D. : The Art of Making Dances, New York, 1959.

(3) Hutchinson,A. : Labanotation, Nwe York,1954.

(4) Knust,A. : Handbook of Kinetography Laban, Hamburg & London, 1958.

(5) Laban,R.& Lawrence,F.C. : Effort, London,1947.

(6) Laban,R. : The Mastery of Movement, London,1960.

(7) Langer,S.K. : Feeling and Form, London,1953.

(8) Merleau-Ponty,M. : La structure du comportement,23 sdition,1949.(滝浦・木田訳 メルロ=ポンティ『行動の構造』みすず書房 昭和三十九年)

(9) Nedoncelle,M. : Introduction a l'esthetique, P.U.F.,1960.

(10) Sheets,M. : The Phenomenology of Dance, The University of Wisconsin Press,1966.

(11) Sorell,W. : The Dance,New York,1967.

(12) 蘆原英了『バレエの基礎知識』創元社 昭和二十五年

(13) 井島勉『美学』創文社 昭和三十三年

(14) 邦正美『舞踊の文化史』岩波書店 一九六八年

(15) 中村秋一『ドイツ舞踊文化』人文閣 昭和十六年