風景が壊れている、そして私も……

![]()

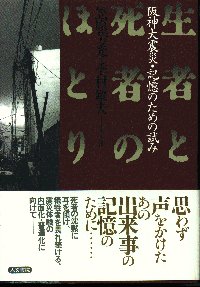

『生者と死者のほとり』(人文書院、1997。¥1900+税)から

『生者と死者のほとり』(人文書院、1997。¥1900+税)から

笠原芳光+季村敏夫編著。写真=宮本隆司。共著者=佐々木幹郎、村田憲司、瀧克則、濱田洋一、木内寛子、藤井貞和、太田省吾、中永公子、細見和之、季村範江、笠原和子、牧秀一、伊佐秀夫、黒木賢一、福神岳志、寺田匡宏、野田正彰、宮本佳明

下掲の拙文が2000年度から筑摩書房の高等学校国語(現代文)教科書「ちくま現代文」に採用されるが、収載に当たっては、一部固有名詞等が変更されている。

なお、写真は「CD-ROM記録写真集 for Windows 1995.1.17−阪神大震災」(計画堂、1995)から任意に転載した。本文と直接的な関係はない。

この文章を書くに至った経緯などを「個人的な体験の記録〜筆者の立場から」として、筑摩書房「国語通信」に掲載した。あわせてお読みいただきたい。

また、2004年末から、「10年後の既視感」と題した震災に関するエッセイを、まちとモノ語りで連載を始めています。現在、第12回まで。

去年の晩秋のことだったと思います。何かおにぎりでも買ってこようかと国道沿いのファミリーマートへ出かけ、ちょっと路地へ入って帰ろうとしたのです。ああここもこんなだったかとか、たしかこの辺に小学校の同級生の家があったはずだがとか思いながら歩いていて、あっつぶれた散髪屋がこんなところに移ってきてやってるんだ、よかったよかった、と思ってふと気づくと道に迷っているようでした。もっと南にあるはずの阪神電車の線路が間近で視野を遮っていました。なぜこんなところに線路が? と驚いた途端、曲がらなきゃいけない道を曲がりそびれ、家を少し行き過ぎる形になっていることがわかったのです。(*1)

家まで3分ぐらいの、目をつぶっていても歩けると思っていたご近所でのことでしたから、われながらおかしくて、一人で吹き出しそうになったと同時に、そんなにも変わってしまったのかと溜め息つきそうになりました。

ちょっとした路地に入ってみようと思ったのは、やはりどうなっているんだろうという物見の心があったからに違いない。観光とまで自分を苛むつもりはないが、見慣れぬ風景を見るというのは確かに新鮮なことであって、それが災いの痕であっても、目新しいということだけで足が向いたとしても、自然なことだったかも知れないが。そんなちょっとした気紛れがいけなかったのか。

更地になり、あるいは前栽や敷石だけを残して裸の区画となってしまった家の跡を目にすることになる。ここもか、ここもか、と数える思いは、いったいどのような心持ちか。自分の住む家は残っている。家族も親戚も無事だった。なのに他人の家が潰れた跡を目にしては、そこで起こり今も続いているかなしみを想像して、自分がここを歩いていることのリアリティを確かめようとしているのか? 案の定、そんな空に架けたリアリティに足をすくわれるような形で、道を失っていたのだ。

私たちは歩き慣れている道ではあっても、無意識のようにいくつかの目印を付けている。角のクリーニング屋だったりうどん屋だったり、あそこの家の犬はかわいいとか、小学校の同級生の家だったり。それらのものがことごとく失われていた。その上、小さい頃刈ってもらっていた散髪屋が場所を移したというのもフェイントだった。これが白昼、家から三分のところでの迷子の言い訳だ。

道に迷ったことに気づいた瞬間というのは奇妙なものですね。それまで確かに自分をやさしく包み込んでくれていた風景が、急に色を変え、見知らぬ者を訝しむような顔つきになります。ここが私の住む魚崎だというのはただの思い込みに過ぎなくて、本当はどこかで不思議な路地に迷い込んで、見知らぬ遠いところへ放り出されているのかも知れません。

家から駅までの数分間、大きなマンションと数件の比較的新しい家以外、ほとんどの家が全壊し、数人の方が亡くなられました。2年たった今となっては、多くの家が新築成り、更地を見ても道路の盛り上がりやひび割れを見ても驚かなくなっています。でも、たまにJR住吉駅のほうや甲南本通りを歩いたりすると、ああ、ここもこんなだったかとか、ここには洒落た家があったのになあだとか思われて、足どりが重くなります。でも一方で、あのまま放置されている爪痕はないかと、さがす目になっていたりしないでしょうか。応急修理されていた道路の盛り上がりや亀裂も、年度末を控えていよいよ本格的な工事が始まったようです。阪神高速が開通して高架を車が走っているのが目に入った時は、何だかクラクラしてしまいました。まだちょっと早過ぎるんじゃないの、と問い詰めたいような気分になって。何もなかったように新しい道路が、元と同じように、あるいは前よりよいものとして作られ、何もなかったようにたくさんの車がその上を走っている姿が、防音板に透けてシルエットのように見えるのです。またはネガのように。

家から駅までの数分間、大きなマンションと数件の比較的新しい家以外、ほとんどの家が全壊し、数人の方が亡くなられました。2年たった今となっては、多くの家が新築成り、更地を見ても道路の盛り上がりやひび割れを見ても驚かなくなっています。でも、たまにJR住吉駅のほうや甲南本通りを歩いたりすると、ああ、ここもこんなだったかとか、ここには洒落た家があったのになあだとか思われて、足どりが重くなります。でも一方で、あのまま放置されている爪痕はないかと、さがす目になっていたりしないでしょうか。応急修理されていた道路の盛り上がりや亀裂も、年度末を控えていよいよ本格的な工事が始まったようです。阪神高速が開通して高架を車が走っているのが目に入った時は、何だかクラクラしてしまいました。まだちょっと早過ぎるんじゃないの、と問い詰めたいような気分になって。何もなかったように新しい道路が、元と同じように、あるいは前よりよいものとして作られ、何もなかったようにたくさんの車がその上を走っている姿が、防音板に透けてシルエットのように見えるのです。またはネガのように。

何もかもが何かの間違いなのではないかという、デスペレートな気持ちに陥りそうに。

どうしても自分を責める気持ちから抜け出ることができない。被害がなかったことにおいて、何もボランティアといえるようなことをしなかったことにおいて、直後の何時間か何日かシャットアウト状態とでもいうべきていたらくだったことにおいて。

懺悔したいような心がある。罪滅ぼしのような。たとえば日本海側に重油をすくいに行かなければというような。それはとりあえず言っておけば「お返し」ということなのだが、そのような言い方以上に、何か逼迫した矢も盾もたまらぬような思いがある。癒そうとしているのだろうか。

どうにもいまだに不思議で自分でも納得できないでいるのですが、真冬の朝五時四十六分という時刻だったのに、しばらくして居間の窓から斜向かいのお宅が崩れているのが砂ぼこりの向こうにだがはっきりと見えたことです。はっきりと、数年前まで私たちも(かつてのわが家の方がかなり小さいとはいえ)同じ造りのそのようなところに住んでいた家がひしゃげているのを目にし、悲鳴のように妻を呼んでいました。

おそらくあの大きな揺れの直後は、布団の中でしばらく妻と、これはいったい何だったのだろうと、呆けたように妙に冷静に、何ということなくおしゃべりをしていたのではなかったか。揺れの最後の方では確かにこのまま続けばこの家も崩れると恐怖を感じたとはいうものの、とりあえず家屋は無事だったというしれっとした安堵と共に、あまりの揺れに気を削がれてしまったせいか、不思議な空白に包まれていたような気がする。おそらくその空白感が長く続いたということだったのだ。

しばらくして、様子を見に魚崎小学校まで歩きました。体育館にも運動場にもたくさんの人が座り込んでいました。パジャマの上から毛布や布団を羽織って。何人かは卓球台の上に横になっていました。妻に尋ねるまで、それが遺体だということに、全く思いが及びませんでした。

そしてまた十数分後でしょうか、四軒南のペシャンコに押し潰されたお宅の屋根の上に茶髪の青年がよじ登って「あかんわ、あかんわ」とさかんに大声を出していたのを見て、「何をしているのだろう」と訝しく思ったのでした。

シャットアウト状態とでも呼ぶしかない空白感とは、このようなことだ。他者への想像力が、愛と言ってもいいが、完全に剥落していた(もともと欠落していたなどとは言うまい)。大地が揺れたこと自体は、ただの自然現象で、などとうそぶくには少々きつすぎる揺れだった。とは言え、家が潰れたわけでもない。周りが完全に壊れた中で身の回りだけが残ったことで、かえって露わになった防御の反応だったのだろうか。

斜向かいも向かいも、全壊でしたがもう新築成って、元通りのように住んでおられます。二軒北とその隣は全壊し、一人のおばあちゃんは加古川のほうの娘さんのお宅に引き取られましたが、この間亡くなられたと聞きました。きっとここに帰ってくると言っておられたそうですが。病院裏のテニスコートには住宅公団のアパートが建つそうです。その脇のお宅は売られたようで、その跡に四、五軒の分譲住宅が建てられ、新しい人たちが住んでいます。夏の終わりに、花火をしている家族がありました。

住友林業、大和ハウス、ヘーベルハウス、セキスイハイム、三井ホーム、クボタハウス、……冬の日射しに輝くすべての新築の家には何らかの悲劇が秘められている……というのは過剰な感傷だろうか。「新築祝い」という言葉の空々しさ。「きれいなおうちができましたね。ほんと、よかったですねえ」と掛けた言葉に「孫に住まわせてやれればよかったんですが」と涙ぐまれる場景を思い描いて、声を掛けられない。

更地に久しぶりに花が供えられているなと見ていたら、間もなく地鎮祭がありました。元いた人たちが戻ってこられるようです。新しい生活が始まります。亡くなった子どもさんの部屋を抱えた出発かもしれません。キラキラと輝く新築の家は、中心にぽっかりと空間を、柔らかく抱えているのでしょうか。

きっと何年かのち、またそれは新たな思いを呼びさますことになるでしょう。「○○ちゃんの部屋」と呼ばれるその部屋は(○○ちゃんはたとえばずーっと六歳のままだったりするわけですが)、いつかたとえば家族が増えるときに○○ちゃんの部屋ではなくなります。すべてのキラキラ輝く新築の家に籠められているそのときの思いを思いませんか。○○ちゃんの不在を芯に家を造ってしまった人たちは、いつか訪れる旅立ちをどのように迎えることができるのでしょうか。劇はいつか終わらなければならないのです。

戦前からの古い家並みは、ことごとく失われた。しかしそれは、早晩失われるものだった。現に、私の家だって、数年前に父が思い立って改築し、おかげで助かったわけだ。そのように一軒一軒まるで順番のように思い立つことで、街並みは少しずつ姿を変えるものだった。だから、何十年かのうちにすっかり姿を変えても、「私の街」であることができるというものだ。

もちろんここではそうはいかなかった。すべてがいちどきに行われる。まず徹底的に壊され、更地になり、やっと少しずつ新築成る。私たちはそれを知っている。覚えている。定かにすべてが記憶されているわけではないが、かつてそこに建っていたものが壊れたこと、今また新しいものが建っていることを見ている。

既視感というのでもないが、あの後しばらく、無事にちゃんと建っているものが壊れたのを見たことがあるような錯覚に悩まされた。まるで再びの大きな地震によって壊れたのを未来の私が見た上で、ここに帰ってきているような。それはおそらく、ちゃんとまたはかろうじて建っているものを訝しみ、おそれる気持ちから生じた幻だったのだ。建っているのが何かの間違いであるというような。

あの数瞬によって、幼い頃から見慣れた風景のほとんどは失われた。しかし私の心にざらついているのはそのことではなくて、壊れずに残っているものを奇妙に思い、また申し訳なく思っている気持ちだ。

あの数瞬によって、この街では多くの人の生命や思い出が失われた。しかし私の心にざらついているのはそのことではなくて、死なずに残っている自分を奇妙なもののように思い、また申し訳なく思っている気持ちだ。

数カ月が経って、突然同僚のKさんが亡くなりました。地震の前から入院していて経過は良好だったと聞いていたし、見舞いに行けば元気そうな姿を見せてくれていたのですが。なんでも、一種の薬物反応のために急変したとのこと。三十八歳でした。

震災で肉親や友人の死も、これといった家財の滅失も経験しなかった幸運な私にとって、それはあれ以降初めて経験したリアルな喪失だったのかも知れません。部署こそ違え、修羅場のような慌ただしさを共にくぐり抜けてきた同志として、またその人柄や仕事ぶりに格別の親しみと敬意をもって接してきた人だっただけに、突然彼がいなくなったことは、大きな衝撃でした。雨の葬儀から何日か経って、通勤電車で吊り革にもたれていると、ここにこのかなしみを知っている人はいないのだと、遠く突き落とされるような思いにとらわれ、車窓の瓦礫の風景が急に遠のいていくように思えたのです。

私たちが毎日通勤電車の中でぼーっとしていられるのは、車窓を移る風景が毎日見慣れたもので、特に目を引くものが何もないからです。ほら、桜の美しい季節に線路脇の古木が満開の花をつけているのに気づいたら、手にしていた新聞から目を上げ、目を奪われることになるでしょう? あの後、私たちの目に入るものはすべて、大きすぎるほどのメッセージでした。ひしゃげた家、盛り上がりひび割れた道路、傾いたマンション、焼け跡、コップに差された花……どこを歩いていても目に入るそれらすべてが、圧倒的な力で迫ってきていたのでした。それが遠のいてしまったように思えたのでした。

思えば、Kさんの死は、あの日以来初めて、この風景の中での私固有のかなしみだったのではなかったか。この災厄に引き起こされた私のかなしみは、私個人のものではなく、他人のかなしみを想像したもらい泣きの域を出ず、家屋や家族を失ったわけでもなく、職場は被害の中心地から遠く離れて無事だった私は、どこかで人々のかなしみに同調するために、かなしみを焦っていたのではなかったか。ろくな被災もしていないのに、被災の気分に浸ろうというような。

いや、われながらいささかきつい物言いに過ぎたかも知れない。壊れている風景を遠いものと感じてしまったのは、むしろ自分が壊れていたからだったとは言えないだろうか。

自分も壊れている。あのときに壊れたのは街並みであり風景だったかも知れないが、それからゆっくりと、他人のかなしみをかなしむことによって自分が壊れていっている。同じ速度で壊れているのではなくて、遅速の差があって、それが合わないときに人は実際以上にどちらかの壊れを感じ取るのではないだろうか。Kさんを失うことで、私の壊れがやっと風景の壊れに追いついたのかも知れない。

自分も壊れている。あのときに壊れたのは街並みであり風景だったかも知れないが、それからゆっくりと、他人のかなしみをかなしむことによって自分が壊れていっている。同じ速度で壊れているのではなくて、遅速の差があって、それが合わないときに人は実際以上にどちらかの壊れを感じ取るのではないだろうか。Kさんを失うことで、私の壊れがやっと風景の壊れに追いついたのかも知れない。

亡くなった多くの人について、さまざまなエピソードが書かれ、どちらかと言うと好んでそれらを読んだ。それもまた、風景と自身の間に横たわる壊れの格差を埋めようとしたものだったのかも知れない。ある記事は前夜の楽しげな団欒を、またある本では彼や彼女の生前の夢が綴られていた。それらの文字の多くは私の心を深く同調させ、時には電車の中で涙があふれそうになってあわてて上を向いてこらえたこともあった。そのように本から目を上げると、もう車窓の家並みには青いビニールシートをかぶせた屋根もなく、たくさんの工事用の緑のネットで覆われた建築中の建物に、「復興の槌音」が高いことが知られるのだが。

私は覆っています。私が受けなかった傷を。届けなかった思いを。救わなかったものを。覆うことで癒されるとでもいうのかと思われるでしょうか。癒されることよりとどめておくことを望んでいるのかもしれません。望んでいるというより、とどまるべきだと思っているのかもしれません。この街で私たちは、本当はまだ覆っていたいのではないでしょうか。二年を経たからこそ、今さらに覆っておきたい、覆わなければならないものさえあるように思っています。

もちろん、過去はまだ存在するものとして留め置かれ(*2)ているはずなのだが、過去に存在していて今はない物や人について、本当にまだ存在するものとして留め置かれていると言ったり感じたりできるか。いくつもの大切なものが失われ、今はまだそれを限りなく深く悲傷しているのに、私たちにそれを連続させるということが許されているのかどうか、意識の流れという本来的に同一性を保っているはずのものが、その時に切断されてしまって、今もそのままだというような気がしてならない。いったん途切れたものが、何もなかったようにまた滔々と流れることができるのだろうか。私は壊れとして、断片として生きていくことになったのだろうか。

*1=私は神戸市東灘区魚崎に住んでいる。阪神高速の高架が倒れた、深江という街の少し西側と言えば、この際わかりよいだろう。南側から順に、阪神高速、阪神電車、私の家、ファミリーマートのある国道2号線と、海から山へと並んで走っている。

*2=花崎皋平『個人/個人を超えるもの』(岩波書店、1996)から、チャン・デュク・ターオのフッサール論を解説した一節。

『生者と死者のほとり―阪神大震災・記憶のための試み』(笠原芳光・季村敏夫編、一九九七、人文書院)という本に収められた、「風景が壊れている。…そして私も」と題する、原稿用紙にして二〇枚ほどの文章が、来年度から「ちくま現代文」に収録されることになった。書名の副題にあるように、一九九五年一月に起きた阪神・淡路大震災(以下「震災」と略す)の体験に基づいて書いた文章で、震災に関する文章が高校の国語の教科書に掲載されるのは初めてだという。ここではぼくがその文章を書くに至ったいきさつや、書き上げるまでのプロセスを、少し整理して補っていこうと思う。

以下の文章だけ読めば、ずいぶん計算した上で、論理的にスムーズに書き上げたように思われるかもしれないが、本当は試行錯誤の連続、書いては削り、順番を並べ替え、を繰り返している。ずいぶん推敲も重ねた。何度も声に出して読んでは、調子の悪いところを整えた。読みやすい文章を心がけたのはもちろんだが、できれば美しい文章にしたかった。そのこと自体、この震災で失われた多くの人やものに対する、ぼくがなしうる最低限の志ではないかと思う。レトリックや修辞というと、しばしば表面だけのことに思われておとしめられるが、ぼくは(笑わずに読んでほしいのだが)レトリックは愛だ、と確信している。ラブレターと同じで、その対象を彩ろうとする心、または対象への思いを大事にしたいという心が文章を飾らせる。

小さな出版社の編集部で働いていた頃に一度だけ短い原稿をお願いしたことのある季村敏夫さんから、震災についての本を作るので君も書かないかと連絡があったのは、一九九六年の秋のことだった。同郷で亡兄と同年配の魅力的な詩人である季村さんのことを、ぼくは詩作品でしか存じ上げなかったが、このように共感を持てる詩人と同時代を生きていることを誇らしく思っている、そういう詩人だ。この時季村さんから与えられていたモチーフを、素直に実現しようとしたのがこの文章だ。

そのモチーフが集約されているメモがあるので、そのまま写しておこう。

※別の地域の、他の人にどのように伝えるのか

文体はおおいに問題になってきます。ひとりよがりに近い被害告発は、できるだけつつしむ。平易に、わかりやすく。読者は、新聞を普通に読む会社員、主婦としています。

※自分の係われる小さな部分からできるだけ小さな声で、低い姿勢で という所を大切にしたいとおもいます

※伝達の不可能性、にもかかわらずどのように伝えるのか この問題をうまくクローズアップできればとおもいます

……「風景が壊れるということ」について、おもうところを書いて頂けたら幸甚でございます。

(1) 「被災」についての意識

被災者といっても、ぼくは家が壊れたわけでもなく、家族や友人が亡くなったわけでもなく、勤め先がつぶれたわけでもない、というふうに意識している。神戸市東灘区という被災地の真っ只中にいながら、被災者ではないという負い目のような申し訳なさがあることは、本文に書いた通りだ。いくぶん開き直っていえば、そんな負い目を持たなければいけなくなったことそのものが、ぼくの被った災いである。

ぼくは震災について、何一つ外向きには係わっていない。ただ身を固く丸めて自分を守ろうとしていただけだ。そのような姿を書くしかなかった。震災のことを客観的には書けない。震災以後自分がどうだったかということしか書けない。そう開き直るしかなかった。

(2) 文末の問題

季村さんから投げかけられた第一の課題が、被災地以外の人に伝わるための文体をいかに獲得するかということだった。

文体を定めるためには、自分の立つ場を定めなければならない。物事を客観的に見ていくのか、主観的に語るのか、他の人々に新しい情報を伝えようとするのか、教訓を与えようとするのか、等々。それがぼくにはできなかった。ぼくが体験したことに即してその感情の赴くまま主観的に書いていこうとすると、「ろくな被災もしていないくせに」とそれをとどめる自分があった。ただ淡々と歳月と共に震災の体験が薄れつつあることなどを一般的に書こうとしても、書くことがないということ以上に、収まりきらない感情の溢れがあった。よって立つ場が定められない以上、一つの文体を選びとることもできず、「だ・である体」と「です・ます体」という二つの文末表現を交互に使う、揺れのある文章とせざるをえないと思った。

その結果、感情におぼれようとする自分を記述する部分と、それを外の人に向かって解説する部分という、二つの層をもてて、少し書きやすくなった。そしてこのようなスタイルは、季村さんの詩作品にも似たようなものがあり、本文全体を季村さんの詩に対する返歌として意識することもできた。二〇枚という長い分量だが、ぼくは全体を二つの文末表現を使って、異なる立場のものが呼び交わす散文詩のようなものにできるのではないかと思った。それによって、何者でもないぼくを共同執筆者として誘ってくれた季村さんの恩義に少しでも報いることができるようにも思った。

(3) 一人称の問題

文体ということでもう一つ迷ったのは、一人称をどうするかということだった。ふだんぼくは、ここでもそうだが、自分のことを「ぼく」と称している。ほとんど直観的に自分にはそれが最も似合うと思っているのであって、あまり深く考えてのことではない。ところが、この文章ではどうにも「ぼく」を使えなかった。今になって思えば、先に述べたように自分自身の立つ場を一つに定められない以上、「ぼく−きみ」という同等の親しい関係として自分(筆者)と相手(読者)を設定できず、「私」という最も一般的で、ぼくにとってはいささか他人行儀な人称設定となってしまった、ということではなかったか。

しかし結果的には、ぼくにとっては使い慣れない、少々違和感のある一人称を使わざるをえなくなったことが、書き進めるに連れてぼく自身が断片化することに拍車をかけたのではなかったか。

(4) どこから書き始めたか

季村さんから与えられたテーマにもあるように、ぼくは目に入る外界の風景が壊れるということを書くはずだった。直接的には目に見える家や道路やビルが壊れているということから始まって、その状態が常態であるような不思議な感覚があることを書いていこうとしていた。風景とはどのようなものか、ということも考えなければならなかった。建物と同様、ぼくの周囲の人々は、何ものかを失い、傷ついているということが常態であった。しかしぼくは表面上は失っても傷ついてもいない。季村さんから出されたテーマの「壊れる」という動詞を、「壊れている」に変えることで、その状態が続いており、これからも続いていくということと、それが第一義的には自分の外のことであることを表現できると思った。

そんな頃に読んでいた『個人/個人を超えるもの』(花崎皋平、一九九六、岩波書店)から、「過去はまだ存在するものとして留め置かれている」という一節がしみ込んできた。これはある思想家がフッサールの現象論について解説した文章を引用した一節だという。ぼくはフッサールも現象論もろくに知らないが、こんな当たり前の言葉がとても新鮮に思えたのは、「過去(=震災前)はもう存在しないものとして流れ去ってしまった」という実感が強くあったからに違いない。その過去とは、時間であり、生命であり、建物であり、何よりもぼく自身のことだ。同時に、過去のそれらすべてに「引き続き存在していてほしい」と祈るような心持ちがあり、そこから「過去でまだ様態を変えずにいるものはどのようなものなのか」を探り当てなければならないと思った。さて、ぼく自身は、どうなのだろう、とも。

そんな頃に読んでいた『個人/個人を超えるもの』(花崎皋平、一九九六、岩波書店)から、「過去はまだ存在するものとして留め置かれている」という一節がしみ込んできた。これはある思想家がフッサールの現象論について解説した文章を引用した一節だという。ぼくはフッサールも現象論もろくに知らないが、こんな当たり前の言葉がとても新鮮に思えたのは、「過去(=震災前)はもう存在しないものとして流れ去ってしまった」という実感が強くあったからに違いない。その過去とは、時間であり、生命であり、建物であり、何よりもぼく自身のことだ。同時に、過去のそれらすべてに「引き続き存在していてほしい」と祈るような心持ちがあり、そこから「過去でまだ様態を変えずにいるものはどのようなものなのか」を探り当てなければならないと思った。さて、ぼく自身は、どうなのだろう、とも。

実は、ぼくはこの言葉を引用するところから書き始めた。この言葉を現在のぼくの位置からぼく自身の問題として考えることができなければ、どのようなものであれ文章を発表することなどできないと思った。どうしても自虐的、露悪的になってしまってつらいのだが、地震の直後、自分たち(ぼくと配偶者)を守るために汲々として、外で起きていることを正確に把握できず、もとより他の人のために力になることなど全くできなかったことで、他者に対する思いが剥落してしまっていたことにショックを受けたぼくは、自分で自分に恃んでいたものが崩れていったことを実感していた。自分のことを人並みに思いやりもあれば人のために働くこともできると思っていたのに、そんなメッキなど剥げてしまったように思い、自分が壊れたように思った。

その自分とは、まるで自分自身ではないようなもので、先に述べた使い慣れない一人称が、実にふさわしかったといえるだろう。

(5) 書き出しをどうするか

壊れるということは、様々な場面で実感した。自分自身が壊れている、というテーマが現われた時点で、しかしそのことをどのように具体的に書くことができるか、と思い悩んだ。自分が壊れていると感じるということを、どのように自分の中で形を与え、他の人に具体的に理解し共感してもらえるか、というところが難しかった。

ぼくがこう見える、このように感じる、という心の中の出来事としてなら、いくつか並べることができる。しかし、それだけではダメだと思った。震災の日、夜が明けてぼくが配偶者と近所を歩き回ったことを本文で書いたが、そのようにぼくの姿が現われた上で壊れを見せることができなければ、他の人に伝わるだけの力を持たないと思った。

ある日自宅近くのコンビニエンス・ストアに行った帰りに、本当に道に迷った。本文はこのエピソードから始まっている。自宅からほんの数分の、目をつぶっていても帰れるはずのご近所で道に迷ったことで、自宅付近の風景がこんなにも変わってしまったのか、ぼくが当たり前に自分の街だと思っていた街が、どうしてこんなに変わってしまったんだろうと、まさに愕然とした。そして、この道を失って(lose one's way)茫然とした感覚こそ、様々な人やものを失って茫然としているぼくの現在を語り始めるのに、まことにふさわしいように思ったのだった。

(6) 本の出版と教科書掲載

原稿の締切は一九九七年一月十七日、震災から丸二年の当日だった。ぼくはその深夜、正確には十八日の午前になっていたかと思うが、ようやく季村さんにファックスで原稿を送った。書き上げるまでの数か月、震災の大きさをそのまま自分自身に突きつけられているようで、非常に重苦しかったのだが、いざ書き上げて送ってしまうと、その途端、震災のことがぼくの中で過去のことになってしまったようで、ちょっとつらかった。このまま震災のことはぼくの中で風化していくのかと、自分を諦めるような思いにとらわれた。

本は、季村さんの尽力で、京都の人文書院という出版社から刊行されることになった。サルトル全集などを出している、すばらしい出版社から出ることになって、自分のためにもうれしかった。写真も造本も執筆者のラインナップも、すべてにいい本になった。そして本ができてしまうと、物質および事実としての本が自分に重しになってくるように思えた。簡単に風化なんてしないなと思った。

いくつもの新聞や雑誌に好意的な書評が出て、その中でしばしばぼくの文章が引用されたりしているのを読んで、うれしいというよりも面映ゆいようなくすぐったいような気分だった。正直に言うと、しばらくして自分の文章を読み返し、自分が書いたとは思えないような、渦に引き込まれるような思いがしていた。何だかぼくの能力を超えたところで、書かせてくれた何かがあったように思えて、しかたがない。

教科書に掲載されるということについては、うれしいとかありがたいとかというより先に、うろたえているというのが正直なところだ。しかし個人的な思いは別にして、これが教室で読まれることについて、一つの出来事の記録ではなく記憶が引き継がれる可能性があるということを、貴重なことだと思っている。どのような出来事も、その個人にとっての本質は、数量的な統計や科学的な分析の記録ではなく、個人の体験に根ざした記憶としてしか語り継がれない。一つの出来事――コソボの紛争や台湾の地震や台風の被害などの新聞に載るようなことも、両親の離婚や失恋やどうしようもないコンプレックスなどの個人的なことも――を、一般論として束ねてしまうのではなく、固有の体験として受け止めることで、初めて他者との回路が開かれる。ちょっと偉そうに言わせてもらえるならば、そのように個人というものがまず存在していることを、忘れないでほしい。それによって、ぼくやきみという個人が、救われるはずだと、思っている。

(筑摩書房「国語通信」1999冬号掲載)

![]() ホームへ戻る

ホームへ戻る

Copyright:Shozo

Jonen,1999 上念省三