演劇−た

damim

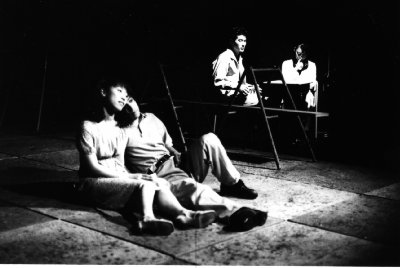

dumb type TAKE IT EASY! TPプロデュース 桃園会 トライアングルシアターdamim

「風」 2000年8月12日 扇町ミュージアムスクエア天井桟敷や劇団3○○の二枚目役者として知られる宇梶剛士の作・演出で、美少年で鳴らした黒田勇樹、アジアン・ポップスのスター区麗情の小劇場初舞台で話題となった作品。

2時間20分という長さ、生硬な台詞、バラバラなプロット……とアラを言い立てればいくらでも否定できる作品だが、ぼくがこの作品を評価したいのは、宇梶という役者がこの作品を作りたい、あるいは、自分でしんどい目をして芝居を作り続けたい、という熱さがかなり直接的に伝わったと思えるからだ。

それは何も、この作品の直接のテーマとなったホームレスの人々のことではない。もちろん宇梶には、彼らへの共感の思いもあっただろう。清掃局によって排除される彼ら、ホームレスになるに至った経緯、オカマの悲しさ、吹き溜りをめぐる逆説の面白さ、彼らが凍死するという現実など、いささかくどいとも思えるほど、それぞれ十分に描き込まれていた。

しかしおそらく宇梶には、劇のテーマ以上に、こんな空気を作りたいという思いがあったのではないか。こういう空気のことを的確に言い当てるのはなかなか難しい作業なのだが、地面から数

cm浮いたような過剰なロマンチシズムと生硬な自己言及によって醸し出される。痴漢に追われてホームレスの住み家に紛れ込んできたリンダという自称歌手の女(区麗情)も、神経痛で歩けず、台車に乗っているオカマのイタミ(金井良信。好演)も、そんな奇妙なねじれた空気に拍車をかける。さらにイタミの宝箱(口の悪い仲間からはガラクタ箱と呼ばれている)から突如、手首から這い出てくる(このシーンだけ取り出せば、PM/飛ぶ教室の「滝の茶屋のおじちゃん」と同工)記憶喪失の「誰かさん」(黒田勇樹)も交え、見た目に異形ではないものの、内に闇を抱えた者ばかりがそれこそ吹き溜りのように集まっている空間というのは、まさに状況劇場に代表されるアングラ・テント劇に似通っていて、そのような空気を再現させることに宇梶は情熱を注いだのだろうなと、一種の感動を呼び起こしつつ、それが大変貴重なものに思えたのだった。このような世界は、今の時代とは合わないかもしれない。しかし、ぼく自身の好悪は別にして、このような空間が演劇にとって大変貴重で重要なものであることは誰にでも認識できるのに、こういう世界は現在あまり好まれていないようだ。だからこそ、宇梶があえてこんな世界を提出したことを、一種の蛮勇として、ぼくはいとおしく思う。

dumb type

「concert OR」〜内部で行為が生起する凝縮された全身体験神戸ニュー・ウェーブ・シアター、

dumb typeの「concert OR」は、「S/N」や「OR」といった彼らのパフォーマンスのための音楽をリミックスし、映像と光を加えて再構成したもので、ライブ・インスタレーションと銘打たれたオーディオ+ビジュアル体験。東京では「performance OR」としてパークタワーホールで上演された(初演は二〜三月、フランス)。白いビニルを敷き詰め、白いスクリーン、白いステージ……無機的な空間にオールスタンディングで詰め込まれたぼくたち。そこでは神経的な映像、ストロボ、重低音が放射される。冒頭のピース「

edge」でぼくたちが経験したのは、自分の神経が視覚化されているような奇妙な幻覚、そして時折重低音が背骨を貫くのを半ば恐れ、半ば期待しているというアンビバレントな昂まりだった。劇場という空間が、こんなにも密閉性の高い、危険極まる密室だったとは。逃げ出せない……扉が閉められることによって、そして音楽と映像が始まってしまったことによって、ぼくたちはもう呪縛され、逃れられなくなっている。

映像と音楽、光と振動は、ぼくたちに明確な像を結ばせるわけではない。何度か流された文字、アルプスを越える車……いくつかのとっかかりのようなものは提示されたようだが、そんな言葉に転化できるようなものは本質ではなかった。この全身的な体験は、ここに集約された彼らのステージ・テクニックによって、ぼくの内部に生起した複雑なイメージの数々だ。それは一度限りの唯一つの生起だった。このとき眼前にパフォーマーは存在していなかったが、ぼくの内部では誰にも見えないパフォーマンスが繰り広げられていた。(

9/25、神戸アートビレッジセンター)(「Jamci」)元・神戸山手女子高等学校演劇部メンバーを中心に、1996年旗揚げ。第2回公演より「第25回神戸市高等学校演劇研究会合同発表会優秀賞」「第38回兵庫県高等学校演劇研究会中央合同発表会優秀賞・創作脚本賞」受賞者の中井由梨子が作演として参加。

彼女は

TAKE IT EASY!参加前に神戸市内の高校生有志が集まって作った震災劇「voice」を発表しており、NHKその他番組でも取り上げられ、それがきっかけで本格的に演劇を志すことに。その時のメンバーも加わって、現在のTAKE IT EASY! が誕生。現在、女優7人&スタッフ4人、計11人で活動中。メンバーそれぞれが得意分野を持ち、フライヤ−やグッズ、舞台美術に衣装・メイクのデザインやプロデュースは、旗揚げから一貫してすべてメンバーが手掛けている。そんな、そこここに「神戸」を感じさせるオシャレなステージングが第一の魅力。そして舞台を所狭しと駆け回る、

"TAKE IT EASY!の顔"である7人の女優陣。上海、平安時代、チベット、近代イギリス…時代を、場所を変えながらカラダひとつで異世界を表現。Shakespeare's Atmosphere

今でもあの雰囲気、いや、空気と言ったほうがいいのか、温度や湿度も含めて、英語でならおそらく

atmosphereと言うのだろう、をはっきりと想い起こすことができる。ここKAVCの小さな舞台に彼女たちが造ってしまった、シェイクスピアをめぐる迷宮を。人や物や事や思惑や欲望が絡みつき、表現ということそのものにメタに向き合おうとして抜き差しならなくなった、その妄念によって内側から支えられているような。ああそうか、劇場というものは、そもそもそのように、ドラマの内圧によって成り立っている空間だったのだ。役者、観客、役者をそのようにさせている何ものか、その他もろもろの何ものかのプシケーが充満することによって、エアドームのようにパンパンに脹れあがって。4年余の歳月を経て、再びこの

atmosphereがよみがえる。一夜の座興は一夜にとどまらない。(2003年12月再演に向けてのチラシ推薦文)TAKE IT EASY!

「カグヤヒメ」(オモテ/ウラ) 10月6,9日 KAVC作・演出=中井由梨子。一つの劇を表バージョン、裏バージョンで提示しようとすること自体、ちょっと弱いなと心配だった。もちろんそれに係る実際的な労力は相当なものだろうが、多くの作品(または劇中の人物)が表と裏を持ちながら、それを一本の劇の中で何とか双方を見せながらまとめようともがいている中で、あっさり分けて出してしまうというのはどういうことかと思った。何かよほどの仕掛けがあるのかとも。

両方を見終えて、やはりウラだけでよかったなと思った。先にオモテを見たから、こちらの理解が深まっていたということもあっただろう。公演回数を重ねて熟したということもあったかもしれない。しかしそれ以上に、オモテのほうはあっさりと筋の表面をなぞったような印象があったのに対し、ウラには内面をえぐり込むような鋭さと粘りがあった。では、そのえぐり込むような深さを排した分、オモテには劇としての広がりがあったかというと、残念ながらあまり印象には残っていない。

安倍清明と芦屋道満という二人の陰陽師の、あまり勝負にならない対立(道満をドジな役どころに設定)や、一条天皇の后の定子と彰子のさや当てをベースに置き、中宮定子が授かったという謎の男子・敦康というモノノケめいた美青年の本性を、竹取物語の謎に絡めて解いていくという物語。

ウラがオモテと違っていたのは、一つには定子と彰子の対立を定子の側から描いたこと。これは定子を演じた前渕さなえの力によって、かなり求心力を増した。また、道満(間嶋英之)とそのトラウマの影のような蝉丸(山根千佳)の確執のドラマもずっと深く感動的に彫り込まれていた。概してウラは登場人物たちの心の闇の部分を深く描いたことで、劇としての完成度が高まっていた。人の心の持つパワー、恨みや妬み、おそれや愛というものが他人を動かし、世界を揺るがし、命までも奪おうというこわさを、現象面だけではなく、その人それぞれのドラマ、つまり悲しみや切なさや弱さからきっちりと描けているのがいい。

ぼくはこの劇団について、というよりも脚本の中井が作り上げる世界について、ほとんど無謀なほどに大きなテーマに正面から挑んでいくことが魅力的であると思っている。今回の作品でのそれは、人の心の持つ力の強さということだった。他人を嫉妬する心が自分に跳ねかえって、定子と彰子の顔にあばたを作ったり白髪にしてしまったり。物語を書き終えたいという執念がモノノケを生み、さらに他の者に取りついて新たな物語を生ませたり。そのような人の心の、闇とばかりはいえない強い力を描くためには、なるほどこの時代という設定が必要だったのだと納得させられる。

ウラで大きく印象に残ったのは、松村里美の演じる敦康の存在感がずっと大きくなっていたことで、その危うい美しさが劇を飛躍的に引き締めた。またウラで猫神を演じた角田修もまた初舞台とは思えない粘りのある演技で目を引いた。この二人のような性別横断的な役者の魅力を、この劇団はうまく使っている。特に松村は美しい容姿、よく通る声、大きな動き、そして鋭い視線をもっている。女性中心のこの劇団の中での松村らの存在は、ある種の倒錯的な魅力がある。このような歪みを部分的にもっていることで、劇に強くたわむ力が生まれているように思う。

なお、小暮宣雄氏も指摘していたが、一部の役者に立ち姿に難が見られるのは残念。今回は日本物ということで、和服の裾サバキに苦労していたせいもあっただろうが、動きがバタバタしてしまった。思い切って無国籍的に裾を短くしてしまってもよかっただろうに。

「刻」

(作・演出=中井江梨子、

「

SOLD OUT」震災の年のゴールデンウィークにシアターポシェットで「

VOICE」を見て以来、ほぼ3年ぶりに中井の作品を見ることができた。「VOICE」は、震災後の神戸からの表現は、このような直接性とシンプリシティから出発しなければならないと思ったほどの衝撃を、その頃のぼくに残した。震災後(まだその頃は「さなか」であったとも言えるのだが)に生きるぼくたちを真っ正面から捉えた、衒いのない素晴らしい作品だった。そして今回の作品で彼女は、はるかに肉も層も厚く彫り込みの深い作品で、ぼくたちを演劇的眩暈に導いた。特にラスト近くでは、鴻上の「トランス」で感じた以来の螺旋感覚を味わったといっても過言ではない。SOLD OUTは、「〜を裏切る、〜を恐れて妥協する」というような意味だそうだが、劇は鏡屋(清水かおり)が「あの鏡は、生きてるよ」と指し示す、一対のとっておきの鏡をめぐって展開する。その二枚の鏡は別々に引き取られ、鏡を通して二つの部屋は往還自在となる。そして鏡の中には、「もう一人の自分」がいる。鏡屋はショートカットで眼鏡をかけているが、鏡の中の彼女(中村真利亜)はロングヘアーで眼鏡はかけていないというように(以下、「鏡に写った○○」のことを、便宜上「○○’」と呼ぶことにする。「鏡屋’」というように)。

そして鏡の中の自分は、自分が偽り隠している自分である。こういう言い方をしてしまうと、何かとても平凡な設定のように思えてしまうが、それを舞台の上で視覚的に立ち上げる手つきはみごとだった。「もう一人の自分」は銀青のサテンのローブのような衣装で、いかにも鏡の中の者のような姿で、冷たい硬さをたたえて現れる。それは無論視覚的な面での対照だけではなく、相反し対立する者として最後まで劇に激しい対立を生み出し続ける。

最も激しく残酷な対立を見せるのが、ブティックで働いている男、テル(原田純)だ。彼は同僚のマコト(山根千佳)のボーイフレンドとして、事あるごとにマコトを庇い、励ましている。マコトは同僚のトモミ(高井安規子)から物覚えが悪い、センスがないなどとけなされ、落ち込むが、テルに「先月のディスプレイだって、悪くなかったし」と励まされるのだ。

ところが、ある時テルが鏡を見るとマコトが見える。マコトの「鏡から出て来て」、テルの「もう出て来ないで」という声が交錯し、いつかテルは、「マコトのようにはなりたくない」「マコトには才能がない」と彼女を否定している。以前にテルがマコトに投げかけたやさしい言葉が、マコトからテルに再提示され、それが表面的な偽りの言葉であったことに苛立ったのだろうか、ついにテルは鏡を割ってしまう。再び現れたテルは、人格を喪失したような表情だ。マコトは鏡屋’からテルを「あなたのよく知っている彼ではない」と告げられ、続いて「破片を探しなさい。つなげれば彼は戻って来る」と言われて、ここからこの劇の後半の主軸となる破片探しが始まる。

いかにも人のよさそうな好青年テルが、混乱し、表情を失い、邪悪な者のようにカラカラと高笑いするに至る変貌ぶりはみごとだ。その豹変に驚き悲しみ、しかしテルを信じて破片を探すマコトの姿も痛々しい。

ここで興味深いのは、テルが戻ってくるということを、鏡屋’はほとんど無条件に「あなたのよく知っている彼」、すなわちマコトを気遣い庇う、マコトのよき理解者である方の彼が戻ってくるのだとしているように見えるが、はたしてそうか、ということだ。それは鏡屋’の甘言に過ぎず、本当は何かとんでもないことが待っているのではないか、と勘繰ってしまう。実際、後には「俺がマコトになる? 一緒にしないでくれよ。こいつには才能がない」「俺はお前みたいになりたくないんだよ」とテルは言い放つのだが、それをマコトは本当の彼ではないと信じているようだ。このマコトのテルへの信頼が、この劇の最もシンプルで強い軸だ。どんなに傷つけられても、そのテルは本当のテルではないと思いなすことで、テルへの思いは損なわれない。

最後にはもちろん鏡のすべての破片が集められるのだが、鏡屋や鏡屋’らが口々に「テルを許すな」などと言い、またテルも「割れた鏡は戻らない。なんで俺のためにここまで」と言い、ここでぼくは冒頭に述べた「トランス」に通じるような眩暈に突入していた。一旦ここでマコトは「何を信じればいいの?」と嘆いて、手に持っていた破片を捨てる。しかしリュウイチ(松村里美。「

VOICE」での好演も印象に残っている)の「知ってるよ。それでも信じるんだ」「それでも信じるんだ」という言葉を頼りに、「どこまで人を信じられますか」というコロスをバックに、「テル、戻って来て」と言いながら胸ポケットに残っていた破片を割れた鏡にはめ込む。果たしてマコトは最後までテルを信じきれるだろうか、信じきったとして、その結末は幸福なものになるのだろうか、と。このようにこの劇は、約めて言えば、人のさまざまな面を見ながらも人を善であると信じていくことの強さを中心にとっている。その上で、鏡という仕掛けを、ナルシス的、ジキルとハイド的というふうに巧みに使い、劇の作りを複雑なまさに合わせ鏡のような迷宮に仕立て上げることができていた。シンプルで純な思いを、そのような演劇的仮構として築き上げた中井の手腕に驚くとともに、役者たちも、その思いの熱さと、鏡の中の冷たさを演じ分け、みごとだった。

TPプロデュース

なかた茜が作・演出を担当するTPプロデュースの「RELAX」(

1999年9月26日、スペースゼロ)は、楳図かずおをベースに、チャット上に展開する子どもの時間、ネットワーク上の「ワイヤード」な世界とリアルワールド、を往還しながら、エミュレートによる人格の交換、神の存在といったシリアスなテーマを複雑に語りきった。なかたとたなかひろこのキャラクターの転換は、特に鮮やかな存在の立ち上がりだったといえよう。(PAN PRESS)1992

年9月、深津篤史を中心に結成。抑えられた照明、音効、日常性を重視した演技で、「黒子な私」

1998

年6月27日、於・扇町ミュージアムスクエア。深津篤史の岸田戯曲賞受賞第一作。「十年前」がテーマ。確かに十年前、世の中はバブルの絶頂期だったわけだ。どんな馬鹿げたことでも当時はお金になった。たしかぼくの住まいの近くの六甲アイランドでも、西武系が出資して、運河をめぐらせた大規模でユニークなアミューズメント・ゾーンができるはずだったように記憶している。しかしその先駆けであったアオイア(遊園地)もフーパー・ルーパー(流水コースターのあるプール)も震災でどうにかなってしまい、アオイアの一部がハーバーランドに移って操業しているらしい。運河とかなんとかは、早々に何社かが撤退するなど、既にバブルの翳りも見えていたのかも知れない。関西に住むぼくたちにとって、震災をはさみ、そのような十年だった。

相変わらず「どんなお芝居だったの?」と聞かれて、誠実に説明することは難しい。劇を見て何日もたった今、ぼくは改めて台本を読んでいる。「あそこで花が届いていたのは、浜崎からだったのか」とか。それは確認作業、または謎解きのようなもので、そのようなことを重ねても深津の劇の本質を再現することにはならないばかりか、かえって単色な痩せたものに矮小化してしまう。彼の劇の真骨頂は、舞台と客席が共有する時空間のうちに漂い流れている空気のようなものにあり、その空気をぼくは愛している。この空気について説明するのも難しい。冷たいとか温かいとか、乾いているとか湿っているとか、強いて言えば冷たく乾いているに近いような気もする。

きっぱりしている感じ。何度かぼくは、深津の劇について、「わからないということについての潔さ」というような意味のことを書いたことがある。劇の中のいくつものことについて、見ているぼくたちはわからないのだが、そのわからないということ自体不愉快ではない。ぼくたちは世の中の大抵のことについて本当のところはわかっていない。噂や中傷の類の会話はたくさんあるが、その「真相」は誰も知らない。深津の劇は、わからないことはわからないままにしておくという意味でのリアリズムが流れている、というようなことを何度か書いた。

劇の中では、作者は本当はすべてを知っているが登場人物たちは知らないというのが普通だろう。しかしぼくは深津の作品「のたり、のたり、」(一九九七・キタモトマサヤ演出、京都・劇研。大阪演劇祭で再演の予定)にふれて、作者である深津自身も、わからないということにおいてぼくたちと同じ場所にいてほしいなというようなことを書いたこともある。しかし今回この「黒子な私」を見終えて、ぼくは改めて彼の計算の緻密さに驚き、戦慄した。彼はもちろんわかっている。作品によってその辺りの出し方も異なってくるのかも知れないが、彼をぼくと同じ地平に置こうとしたぼくが間違っていたと思った。

ある出来事をきっかけに精神を病んでしまったらしい男がいる。十年後、彼はどうも精神科か神経科の治療を受けているらしい。劇は十年前と現在、そして病院らしき場所、オープンを一週間後に控えたテーマパーク工事現場、と時間も空間も境い目なしに舞台に併置されるなどして行き来する。時々そこがどこかいつか、その人物がいつどこに属している者なのかわからないことがある。その時空の惑乱は、手法としてではなく、主人公(たち?)の時空の流れ、認識の混乱として提示されているように思う。それによってぼくたちをその混乱に引き込み、主人公の十年を一気に共有させてしまうのが、深津の力技である。

劇冒頭で強い不快感を共有させてしまうのは、一つの手法だったかも知れない。向井(河合良平)が木下(荒木千童)に「〜君」とクン付けで呼ばれるのを過剰なほど嫌って、いやらしくねちっこい責め方でやめさせようとする場面だ。河合の柄の悪さが素晴らしい。向井を「いやな喋り方をする男だな」と思った瞬間には、もうぼくは劇の時空に取り込まれていたのだと思う。

嶋田(松蔵宏明)と呼ばれる男が軸になっている。「あれ見たん、お前だけやろ?」「なんも、ここで首吊らんでも」といった会話で、ここで首吊り自殺があったことが明らかになる。彼はそれを目撃した。それが強いショックであったことが、たとえば当夜木下と寝たのに立たなかったことや、彼だけ妙な幻聴のような声を聞いていること、のちの舞台の一部分が精神科であるらしいことなどから知れる。この事件によって彼は病んだ。しかしその男がなぜ死んだかとか、どのような男だったかとか(あとで田村という名前だけは知れるのだが)、そんなことは語られない。関係ない。大きな事件ではあるが、出来事は出来事自体によってではなく、その与えた影響によってだけ記憶され、語られる。

タイトルの「黒子な私」とは、直接的には自殺した田村のことを、

国分 シミみたいやなあって。

木下 シミ?

国分 黒くポツンって感じ……その人。

と描写するところから来ているようだ。ひどい言われ方だが、確かにそういう人っているかもしれない。そしてそれ以上に、田村の自殺という出来事が、嶋田の中にシミのように黒子のように消えることなく残ってしまっているのが、この喩の秀逸なところだ。

この劇に現れる時間と場所の概略をたどるのは、本当はけっこう簡単だ。オープン一週間前のテーマパーク、その十年後の同じ場所、時折挿入されるのが嶋田が入院しているらしい病院らしきところ、そして黒川(亀岡寿行)が浜崎(江口恵美)と訪れた郷里の沖縄。しかし、小さな挿入部として展開されていると思われる回想シーンを含めると、それをこうと定めるのはけっこう難しく、そのせいで全体が撹乱されているという印象を持つのかも知れない。さらに、時空を重複して事実が二つあるような混乱が生じてしまうのがこの劇を読み解く難しさだ。

嶋田はのちに首吊り自殺を失敗して記憶を喪失し、「俺、身体動かへんし」という状態になっているようだ。それがどうも冒頭に嶋田が倒れていたシーンだったらしい。それが嶋田の十年だ。恋愛関係が発生することを十年前に予感させられていた浜崎から花束が贈られているのは、そのような中でのこと。嶋田は自分の記憶をたどることでよりも、現在の関係性から類推して自分の位置を把握し、記憶の欠落を埋めようとしているようだ。それでもそこにかすかにアイデンティティの残り滓のようなものがあるようで、それが(おそらくは災いして)彼の時空を歪めている。

このように言いたてると、さも観る者がすべてをわかったような、言わば観劇後の視点でものを言っているようで本当の劇の興奮からはどんどん遠ざかってしまうようで、怖い。観ている時は、ぼくはもっと混乱している。黒川が浜崎と郷里の沖縄を訪ねているシーンに、嶋田が「あれ、違うんです」と注釈を加えるところで、嶋田の何かが混乱していると気づく前に、この劇の時空の成り立ちについての当り前の思い込みが惑乱させられている。すべてのことは、黒川という者の存在のあり方にしても、嶋田が思い出そうとしている断片、嶋田の幻想や妄想だったのか。または周囲の者が構築した「現実」を嶋田に提示し、それを彼が受け入れられずに否定しているということか。客観的な現実と嶋田の中の現実が錯綜しているらしいこと、そういうこともありうることを改めて覚悟させられるわけだ。一般的には、病者であるらしい嶋田の編み成す世界のほうが妄想であると判断するが、劇として舞台の上で展開される限りでは、等価に見える。少なくとも、客観的な現実が、嶋田の中では異なるものとして存在しているということはわかるし、それについて深津は、そして演劇というものは等価に提出するものであるということがわかる。

カセットデッキから流れてくる音もそうだ。他のみんなは「普通に」RCサクセションの発売中止になった曲を聞いていたり、浜崎からの花束に添えられた手紙を読んでいたりするのに、嶋田だけ筒井康隆がどうしたとか交番でピストルを奪ってとかいう幻聴を聞いている。舞台にはその幻聴が男の声で流れる。ぼくたちもそれを聞いている。誰の声なのか、嶋田の声らしいが、定かにはわからなかった。あとで台本を読んで嶋田の声だとわかった。ぼくたちは、ここで嶋田と同じようにそのどこから来るのかわからない幻聴を聞き、そのことによって嶋田に身を添わせるように求められていた。

ここでは連続性や同一性ということが鋭く問われている。わずか十年、嶋田が嶋田であり続けることは、簡単に崩れた。自殺の現場を見てしまった、女性への縋る思い、職場ではアルバイトに無能呼ばわりされる、女とのいざというときには不能に終わった……さまざまなきっかけはあっただろう。自殺(未遂)、半身のマヒ、記憶喪失、これらは人生を中断させるに足る大きな事件である。

それが舞台上のことだけであれば、観客としてのぼくたちは他人事として安心し、現在に安住してよいことになる。それを深津は許さない。ぼくたちもまた強く惑乱させられている。そのようにいつも深津の世界は、鋭い臨場感として迫り、それをストレートに受け止めることを余儀なくされる。そのように一人一人の観客に突きつける匕首の切っ先が、劇の空気としてピンと張りつめて流れているのではないか。

最後にやはりふれておかなければならないのが、深津の震災に対する思いのあらわれである。この十年の間にぼくたちが阪神大震災を経てきたことは、冒頭にも述べた。深津は「カラカラ」連作はもちろん、「凪、それから」「のたり、のたり、」でも陰に陽に震災が登場人物に影響を与えているのを描き、劇の空間に鋭い楔として打ち込んできた。ぼくは、深津からいつも自分のありかを確かめる切っ先を突きつけられているかのように、痛みを感じながらうなずいて接してきた。

今回の作品でそれは、ステゴンと呼ばれる感受力が鋭すぎるほどの美大生・村上(森川万里)に映された。この仲間たちの中で、彼女だけ震災で命を失った。黒川に「こいつ、あほやねん。……死んでまいよんねんから。こいつだけやろ、あん時の面子でゆうたら」と言われながらも、「うち、見たかったなあ。……みんなメゲてしもたんやろ。……見たかったなあ。ほんまもんの廃虚。うちらが想像してたより、ごっついやつ。そうやったんやろ」と、廃虚がまるでテーマパークででもあるかのような視点を、死者の側から投げかける。この劇の舞台になったテーマパーク自体、村上が基本コンセプトを作ったという伏線も、これでみごとに収拾される。このシーンだけを切り取って云々するわけではないが、十年の間のバブルの崩壊と震災による街の崩壊が、嶋田の崩壊と重なって、何重もの墜落感覚となって、強い眩暈を起こしてしまったのだ。

「カラカラ−トートの書

#2 桜の園 吉永の場合」ウィングフィールドで。「カラカラ」というのは、彼らが震災後に京都の小学校で行なった作品(伊丹のAI HALLで再演)の名。避難所となった体育館でのスナップショットのような、鮮烈な作品だった。「トートの書」というのは、昨年彼らが同じくAI HALLで上演した作品。「桜の園」はもちろんチェーホフ(岩波文庫版)。今日の作品の中でしばしば朗読された。作・演出の深津篤史は芦屋の出身で、震災当時は京都に住んでいたが、母親が芦屋にいて、ずいぶん大変だったらしい。……この程度の予備知識を持って見てよかったはずだ。

少なくとも、最近このあたりに(さらに少なくとも、日本のどこかに)大きな天災があって多くの人々に悲劇が起きたことについては知っておいた上で見た方がいい作品だったと思う。……というのも、ある高名な新聞記者の演劇評論家が、あとでホールの事務所で、この作品が震災をふまえて書かれたことをホールの人から聞いて、驚き、どの街にもありそうな設定だという述懐を洩らしていたからだ。東京の感覚というのは、そのようなものなのかと、改めて痛感(その他にも感じたことはあるが)。

さて、昨春、父を亡くして

1週間後ぐらいだったか、小学校6年生のクラスの同窓会があった。ほぼ卒業後25年、震災後初めての同窓会だった。 もちろん父が死んだのは直接的には震災のせいではなかったが、弱ったからだに避難所生活やその他もろもろが影響なかったとは言えまい。同窓会は、互いの無事を確認し、幹事から同級生では本人には生命にかかわる不幸がなかったことが告げられ、家の全壊程度で済んだことや職場が大変だったことを語り合い、というような穏やかな会であった。家が全壊し、まだ再建されていない女の子(と言っても

30代半ばか)は、来ていなかった。彼女に何ヶ月かして、三宮のライブハウス、チキン・ジョージで会った。「この間、同窓会、来てへんかったなぁ」と言ったが、だいたいわかっていた、「どうしても行く気になれんかってん」ということ。その家は、住吉川沿い、あえて言えば谷崎潤一郎の旧家の向かいぐらいに当たる、戦前からの洋館で、すこぶるモダンな建物だった。庭にはプールがあって、よく夏休みにはみんなで遊びに行った。

再びさて、桃園会に戻ろう。廃校になってしまうという学校での同窓会だ。最初に気になったのは、会話の途切れの危うい間だった。「北川くん、事故で、もう一生……」とか、「お母さん、気の毒だったね、とか言われるの、いやだろ」といった会話の中に挟まれる間の。

学校の屋根裏部屋のような倉庫のような隠れ場所めいた空間が舞台になっている。同窓会の本会場を抜け出たらしい者らが次々と集まってくる。そのような自ら閉じようとしているような空間で終始する。

窓がある。窓から、校庭の家々が見えるらしい。やがて会話の端々から仮設住宅なのだと容易に想像できる。「最後の人は先週」出ていった、とか。吉永(江口恵美)が、

2年前校庭は乗用車でいっぱいだったことを木元(藤野節子)に語りかける−「真っ暗でね……私、この下で寝てたんだ」。このような会話によって、この芝居が改めて震災を踏まえたものであることを再確認させられる。木元はずっとこの地を離れていたちょっとシニカルな役柄という設定で、「感傷」を嫌う素振りを見せる。吉永が「ここ、来年廃校になるんだ」と言ったのに、「どうして? みんな、それ知ってて集まってるんじゃない。感傷?」というような感じで突っかかったりしている。ところが、数瞬後には「ずいぶん変わっちゃってるけど、懐かしい。感傷かな」と、洩らしてしまう。木元は「私、あのとき、毎日、新聞読んだよ。どうしてだと思う?」と、また吉永に突っかかる形で言う。彼女、自分を責めているのだ、ぼくもわかる、ひそかに探していたことを。吉永もまた、ラジオを同じような気持ちで聞いていたと。わかりやすく言うが、「犠牲者」一人一人を読み上げる放送や、新聞を何面も埋め尽くした名簿の中に、知人がいないかどうかを、探していたのだ。「吉永**って呼ばれて、ああそうかって、思った」と、吉永の母が亡くなったことをそのように吉永自身が言う。これ以上筋を追って震災の断片をつなぎ合わせるようなことは無駄のようにも思えるので略すが、このように震災が底流に滔々と、否応なく流れていて、それを登場人物たちがあえて触れないでいるような時間、という表現は、震災後の演劇にとって、相当鮮烈なものだったと言っていい。「震災の断片」という言葉を使いはしたが、それは震災体験が断片化されているということとは全く逆に、深く流れる体験が避けられているということで、かえってその深さと強さが知られるということだ。

もう一つ、皆があえて触れないことに、同窓生たちの過去の恋愛経験がある。吉永が木元を「相変わらず人の恋愛にはうといのね」と揶揄するように、互いの、特に仲間内でのついた離れたという話は、常にみんなの耳をそばだてさせるが、当の本人たちには決して耳に入れない。この構図は、震災の被害にあった者への「配慮」と、見事に合致している。

さて、吉野(島本友紀)という同窓生が登場する。他のみんながそれなりに社会人らしい格好をしているのに、彼女だけ学生みたいな服装だ。どうも

2年の時だかに転校した者らしく、中には彼女のことを覚えていない同窓生もいる。最後に吉永がハッと思い当たったような表情で「吉野さん……ラジオで聞いたわよ」と口にするに至って、やっとぼくたちは吉野がもう死んでいたことに気づく。ああ、そうだったのか、会いに来たのかという月並みな感傷を超えて、このようにしてでも深津が吉野をここに登場させたことの深さに思いを致さないわけにはいかない。これはかなり強引な展開だと難ずる向きもあるかも知れないとさえ思う。「ストーリーを語る気なんて毛頭ない……ストーリーなんてものを反故にする」(広瀬泰弘氏の評から。

JAMCi6月号)と言われている深津にとって、このようなわかりやすい結末は、異例のことだとも思った。しかし、あえて作家がこのような異例な、彼にとっては逸脱とさえ言えるような展開を選んだということに対して、ぼくはそれが震災に関することだからというシンパシー以上の、何か敬意に近い感情を抱いた。余談だが、翌朝、ぼくは震災の年の

6月に病気で亡くなった同僚の夢を見た。夢の中で彼は少し悪くなっていた背中のことを気にして、ぼくもそれをかなり心配していた。ずいぶん長く、話していた。(1997年4月27日)「うちやまつり」

−約めることのできない世界を描くという覚悟ぼくは基本的に桃園会の世界を自分の世界だと思うことができるが、いざ彼らの劇を観てのよろこびを他人に伝えようとすると、なかなか的確なイメージと言葉が浮かばない。「うちやまつり」もまた、改めて何が素晴らしかったかと問われて答えるのは、簡単なことではない。

中心となるのは……と約めて語ろうとすると、必ず「そうではなく」と自ら否むことになる。高層団地の人々の関係性を描いたというのでも、性欲と殺意をめぐる物語でも、日常と正常に潜む異常を描いたというのでもなく……という否定形の羅列が大きな謎として残ったまま劇は閉じられ、ぼくたちはその団地で起きたらしい連続殺人の本当の犯人すらわからないまま家路につくことになる。

ぼくたちの身の回りには、わからないことが多いということを忘れてはならない。ご近所の誰某の噂話などは、常に断片としてしか到達せず、それによってぼくたちは誰某について、象を評すような不完全な像を作り合いながら日々暮らしている。

何ごとも、本当のところはわからない。これを本当に受け入れるためには、大きな覚悟と諦念が必要だ。深津篤史には、どうやらそれがあって、世界を提示するために妙な解釈や意味づけを行なわない。その代わりに、よい詩が時に臓腑を抉る鋭い切っ先を持つように、一見淡々と流れる劇の中で、時折身を捩るほど痛い言葉やシーンが突出する。

その痛みをも日常はありうる一齣として流そうとするが、どうにも流れないものが澱のように底に重く、その重みが桃園会を観ることのよろこびだと言って、あなたもまた頷くことができはしないか。

役者は皆、厳しく好演。 (

JAMCi1998年4月号掲載)(12/28、伊丹AI HALL)![]()

KAVCでトライアングルシアターという初めて見る劇団の第6回公演。「プリティッシュテロリスタ」あたりから、チラシのセンスでなんとなく気になっていた劇団だ。今回の、骨だけのチラシもシンプル&プリティで、このまんまのお芝居ならいいのだけどと思っていたが、期待は裏切られなかった。作・演出=山浦徹、宣伝美術=縄飛ぴょん、山根亜希子。

6人の出演者が犬になったり人になったりする。保健所の檻に入れられた犬たちが、退屈しのぎに狛犬(山浦)のお話を聞く、という設定。そのお話というのが、人間たちがメロディという犬を追いかけるというもの。

最後まで姿を現すことなく、しかし劇の中心であるのがメロディ・ドッグ、音楽を愛する白いオス犬である。普通の犬とは違って嗅覚は弱く、しかし聴覚が鋭い。人に媚びない。そんな彼を、犬肉でホットドッグを作っている男(高須浩明)、元ブリーダーでメロディの人に媚びないところにひかれている男(能勢一生)、保健所職員で終盤に昔メロディの飼い主だったということがわかる女(やまねあきこ)、自称ミュージシャンで自らの中に「歌をなくしてしまった」と落胆しているときに「犬の足跡に五線を引いてみたら、メロディになっていた」という驚きからその犬を探している男(中村セイジ)、ホットドッグ屋の「奴隷」で人だか犬だかよくわからないがどうも人であるらしい兄妹(山浦、縄飛)の

6人が追い求める。終盤になって、実はもうメロディは随分前に死んでいたということがわかる。メロディに代わって、妹(縄飛)が足跡を付けたりしていたということも。妹は、なぜそんなことをしていたのかという詰問に答えて、メロディを死なせてはならない、メロディを語り継がなければならない、と訴える。

メロディというのは、一種の伝説であるといっていい。様々な人がそれぞれの理由によって求め、あこがれ、追いかける。本当はもういないのだが、誰かによって語り継がれている。死んだものがまだ死んでいないと信じること、そしてそれを語り継ぐこと、このように言うと、まるで震災後の一状況を表しているように見える。そう見ることに若干のためらいを感じながらも、そう見ようよ、そう見せてくれよ、という思いもある。

(1997年5月24日)→トライアングル・シアターは解散後、山浦、縄飛、高須らが「化石オートバイ」を結成。

Copyright:Shozo Jonen 1997-98, 上念省三:gaf05117@nifty.ne.jp