《ダンスについて私が知っている二、三の事柄》

JAMCi Side Work vol.2 at seminaire bureau(Osaka) lecture by Shozo Jonen

皆さん、こんばんは。今日は「ダンスについて私が知っている2、3の事柄」と題して、ぼくがダンスを見ていて考えていることをお話してみます。本当は、このような気楽な集まりですから、ビデオを見て感想を言って、皆さんにもお話してもらって、また次のビデオを見て…というような楽な構成のレクチャーにしようかとも思ったのですが、初回の気負いということもありまして、今日はショーダンスとモダンダンスの考え方の違い、モダンダンスの日本的展開としての暗黒舞踏、舞踏の現在に対する疑問、そしてぼくと同世代以降のダンスの展開について、近代的自我、ポストモダンというようなことをからめて、ちょっとお勉強的なレクチャーになってしまいます。もしこのような集まりが好評を得るようでしたら、今後は、ビデオを見ながら、あるいは実際にダンサーにこの場で踊ってもらってお話をするというような機会を作っていきたいとも、一人で考えてはいます。時間があれば、他のビデオを見たり、近々行なわれるダンス公演について、知っている限りでの説明を行なおうかとも思っています。配布資料は、今日使うビデオや引用文献の説明です。

で、本題に入る前に、ちょっとぼく自身がどのような人間か、どのような資格において皆さんの前で、しかもお金まで頂戴して話しているのかということの裏付けとなる説明をしておかなければならないでしょう。社会的に言って、ぼくの「肩書き」でここに座っている裏付けとなるものは、演劇情報誌「JAMCi」でダンス&パフォーマンスのレビューを3年間担当してきたということです。ダンスにしても宝塚歌劇にしても、ぼくよりたくさん見ている人はごまんといらっしゃいます。ぼくは、見るものであり、書くものである。こういう場ですから、あえて声高に言ってしまいますが、ぼく自身がぼくに課している定義というのは、見る人でなければ書けない文章を、書く人でなければ見えない視点から書こうということです。そして基本的には、ミクロの視点、個々の公演を微視的に見ていくことを課しています。今回はちょっとふだんと違って状況論的な展開をすることになります。こういう視点を獲得させてくれたJAMCiという雑誌、そしてJAMCiと共にそれをこのような形でまとめてみる今日の場を与えてくださったSEMINAIREに、感謝しています。

さて、ダンスといって、皆さんはどのようなものを思い浮かべるのでしょうか。ごく平均的にいって、ぼくのまわりの人たちの例でいいますと、ぼくが最近ダンス批評にいそしんでいると言うようなことをいいますと、父は社交ダンスを思い浮かべたようで、自分も若い頃はちょっとかじったことがあると言いました。

最近の人たちはさすがに、ダンス甲子園とかavex-trax(trf、MAX)とかの影響でしょうか、ジャズダンス、ストリートパフォーマンス系のものを思い浮かべるようですが、ぼくがジャズダンスとかストリート系にはまっていると言うのはちょっと想像しにくいらしく、戸惑う表情をします。

で、実際、説明しにくいんですね。モダンダンスとかコンテンポラリーダンスっていうジャンルなんだけど、っていうと、バレエじゃないんでしょ、って言われるし、○○みたいな、っていうのが言えないジャンルです。誰でも知ってる有名人とかいませんからね。特に関西では、宝塚歌劇が知られていますね。これから見ていただくのは安寿ミラという、おととし退団した人を中心としたダンスシーンですが、近年の宝塚歌劇のダンスシーンの一頂点だといえるでしょう。彼女へのインタビューが、現在発売中で、今日特に編集部のご厚意で皆さんにお配りしている「JAMCi」に掲載されていますので、どうぞお読みください。きっと次号も買いたくなる雑誌だと思います(注=1998年2月、休刊)。宣伝はいい加減にして、実際にビデオを見ていただきましょう。

安寿ミラ(写真左)という人は、花組のトップスターを極めた人ですから、もちろんオールマイティ、歌も踊りも演技も素晴らしかったんですが、先ほども言いましたように、宝塚でもおそらくは史上屈指の名ダンサーでありました。どこが素晴らしかったかを説明するというのは、これはあらゆる芸術ジャンルすべてそうだと思いますが、なかなか難しい。キレとかスピードとか、結局批評と言うのは、ビールの味でも車の走りでも同じ言葉を使うのかなと思うんですが、はなはだ感覚的です。それでもやはり今のような鮮やかなダンスを見ますと、重心(主に腰)から背中にかけて頭への線がぶれないで、音楽のリズムにぴったりとフィットして素晴らしいスピードで動くこと、その一方で柔らかい動きもたいへん見事に、優美に表現できること、そのような硬軟織り混ぜた表現能力というあたりに落ち着くのではないでしょうか。そしてこれが、一般的によく踊れる素晴らしいダンサー、ダンスの名手、名人と言うことになっていると思います。バレエでも、ジャズダンスでも、ストリート系でも、あるいは日本舞踊にでも応用・適用できる褒め言葉ではないかと思います。要するに、身体の動きの美しさやテクニックをまず第一に見せていく、身体鍛練の延長上にあるダンスだということになると思います。このようなジャンルの表現を批評するということは、まったくオリンピックの新体操などと同じようなもので、純粋に技術的批評から出発すると言えるでしょう。

安寿ミラ(写真左)という人は、花組のトップスターを極めた人ですから、もちろんオールマイティ、歌も踊りも演技も素晴らしかったんですが、先ほども言いましたように、宝塚でもおそらくは史上屈指の名ダンサーでありました。どこが素晴らしかったかを説明するというのは、これはあらゆる芸術ジャンルすべてそうだと思いますが、なかなか難しい。キレとかスピードとか、結局批評と言うのは、ビールの味でも車の走りでも同じ言葉を使うのかなと思うんですが、はなはだ感覚的です。それでもやはり今のような鮮やかなダンスを見ますと、重心(主に腰)から背中にかけて頭への線がぶれないで、音楽のリズムにぴったりとフィットして素晴らしいスピードで動くこと、その一方で柔らかい動きもたいへん見事に、優美に表現できること、そのような硬軟織り混ぜた表現能力というあたりに落ち着くのではないでしょうか。そしてこれが、一般的によく踊れる素晴らしいダンサー、ダンスの名手、名人と言うことになっていると思います。バレエでも、ジャズダンスでも、ストリート系でも、あるいは日本舞踊にでも応用・適用できる褒め言葉ではないかと思います。要するに、身体の動きの美しさやテクニックをまず第一に見せていく、身体鍛練の延長上にあるダンスだということになると思います。このようなジャンルの表現を批評するということは、まったくオリンピックの新体操などと同じようなもので、純粋に技術的批評から出発すると言えるでしょう。

このようなことを、ポストモダン、非ヨーロッパ系の思想家(アラブ・パレスチナ人)として独自の世界観を打ち出しているエドワード・サイードの『音楽のエラボレーション』(みすず書房)にしたがって、エラボレーションのジャンルであると規定しておいていいと思います。Elaborationというのは、練り上げること、錬磨とか鍛練とかいう意味らしく、それをサイードは、音楽の演奏における「超絶技巧」の誇示という点に着目するところから展開していきます。一節を引いてみましょう。

……そしてここでまた、演奏会を脱日常的催事(オケイジョン)とみる、わたしの論点にもどれば、コンサート儀礼そのものの社会的異常さを強調しておくのも無駄ではないだろう。観客をコンサートに引き寄せるものは何か。それは、聴衆のほとんどがどうあがいても、またどう望んでも、とてもまねのできないようなことを、まさにコンサートやオペラのステージでパフォーマーが試みるからである。……

どのような表現ジャンルでも、観客と表現者の間を分かつのは、サイードが言うような「どうあがいても、またどう望んでも、とてもまねのできないようなこと」の披露です。しばしば現代美術などではその境界が不分明のように見えるために、用心深い大衆から「わからない」「難解」と、そして正直で率直な人々からは「くだらない」「俺にもできる」などと言われるわけです。

サイードの立論にもう少し付き合ってみましょう。クラシック音楽のコンサートでぼくたちは何を見聞きしているのか。そこは無論演奏家の楽曲に対する解釈や批評が込められているにせよ、ほとんどの場合、演奏家の技巧、それも人なみ外れた超人的なテクニックの発表の場であって、思想や哲学が展開される場ではない。そうなると、ほとんどの場合、客席はエラボレーションの過程にいる青少年、つまりピアノやバイオリンをお稽古中の少年少女や音大生ということになります。そこで展開される批評は、先に述べたように、技術批評が中心、いやほとんどです。

現代音楽は、現在社会的にあまり必要とされていないように見えるのですが、それは、音楽が演奏家中心になっているからではないでしょうか。人々は、コンサートで楽曲の思想などを聞き取ることに、あまりに慣れていない。楽曲は、すでにベートーヴェンでもモーツァルトでも、自明のものとしてあらかじめ与えられており、それについて今更云々することはまず考えられない。そのため、新たに批評や解釈を構築することが必要とされる現代音楽は難解なものとして、1プロセス多く必要なものとして敬遠される。技術批評が成立しない地点では、表現は享受されにくいのではないでしょうか。上手か下手かわからないというのは、不安なものです。

さて、長々と音楽についてお話してきましたが、これをダンスに適用してダンスにおけるモダンの問題について考えてみようというのが、今日のメインテーマです。もちろんダンスは、血の滲むほどの練習、鍛練=エラボレーションの結果であり、超人的な技巧を獲得するという面をもっています。

先ほど安寿ミラの見事なダンスにふれて述べたような、要するに技術の問題なのです。ターンの速さであったり、腕や足の伸び方だったり。ここでは、栄光は一人のダンサーの身体的能力に帰結します。この時賞賛されるのは、ダンサーの技術であって、もちろんそこから深い感銘を受けることがあったとしても、本質的に言ってそれは見るものの内面に入り込む種類の感動に直結するものではないのではないでしょうか。

そうではなくて、ぼくのように、そして今日いらしている皆さんの多くのように、あるいは多くのダンサーが望んでいるのではないかと思うのですが、三浦雅士が「舞踊はなぜ人を酔わせるか」で演劇と舞踊を引き比べて語っている、「舞踊は人生を経験させるわけではない。しいていえば、生命を体験させるのだ。生命の時間というものを体験させるのである。それは宇宙的な体験だ。なぜなら人はそのとき、生命そのものとして、森羅万象を感じているからである」……そのような世界を目指したのがモダンダンスだったように思えます。たとえばダンスについては、江口乙矢が『モダンダンスの創造に懸ける』(1993、ブレーンセンター刊)という本の中で「手を下げたまま真正面を向いているだけでお客さまに見てもらえるようになるまでには七、八年かかります。そして、舞台に立つだけでお客さまにじいっと見入ってもらえるようになるには、相当な訓練と努力が必要です。そうでない人が舞台に立つと、やはりどこか不自然で、見ていてもおかしく思えます」と述べていますが、立っているだけで見られるというのは、いわば上手下手を超越した「境地」のようなもので、これは技術の彼岸のような地点にあるのでしょう。

その前にここで、今更ながらですし、決定的な正解を提出できる自信もありませんが、今日のお話の文脈に沿って、近代ということを考えておきましょう。モダンダンス、ポストモダンダンスなどと言われるときのモダンというものについて、一応の定義と共通理解をしておかないと、今日のお話は、ちょっときついわけですね。

近代というのは、基本的にはヨーロッパ的歴史観、人間観から出発した概念です。古代とか中世とかあっての近代なわけで、普通はルネサンスをもって近代の成立とされているといっていいでしょう。ただし、ルネサンスも広い、長い。ここで厳密に何世紀からかとかそういう話をしてもしょうがないので、じゃあそのルネサンスの前の中世がどのような時代だったかというと、ごく簡単に図式的に言って、キリスト教の時代だったわけです。宗教というのは、どのようなものも、必ず、個人の存在を絶対者の存在において溶解させてしまうものです。<私>とか個人とか、個性とかいうようなものは、絶対者の帰依という見地からすると、不要です。それに対して、ギリシャ時代を範として、個人としての人間の復権を叫んだのがルネサンスです。つまり、近代とは、もちろん政治的、経済的ないろいろな要因はあるのでしょうが、基本的には私の回復ということにあったと、今日はそこからスタートしておきたいと思います。やや乱暴なところには目をつぶってください。

ここで、モダンダンスの母と呼ばれているマーサ・グレアムについてのビデオの一部を見てください。

ここで、モダンダンスの母と呼ばれているマーサ・グレアムについてのビデオの一部を見てください。

このビデオの便利なところは、ショーダンスとの関係、イサドラ・ダンカンがギリシャ的であったことなど、先ほどまでのぼくの文脈をうまく補強するような形で議論が展開されているところですね。それはさておき、このような私や内面に対する信条の告白(Credo)が、ダンスにおけるモダンの始まりであったとされています。ここでダンスは、従来のショーダンスのような外在的なものではなく、<私>の内面を見せ、表現するための方法論として確立するのです。それはもちろん、西洋近代的な意味での<私>の復権、発見に根差したものであったわけです。このとき初めて、ダンスの技術、テクニックの問題が、手段として背景に引いていくわけです。もちろん、そこにはテクニックが存在することが自明とされているという形の厳しさを伴ってですが。

さて、何人かのダンサー、ベテランでも若い人でも、と話していると、なぜかテーマに関係なく日本人として、日本人の身体で、という話題に移ることがあります。それは、おそらく彼/彼女たちが、幼い頃からクラシック・バレエを学んだりしてヨーロッパの伝統に基づくメソッドに基づいたパなどを練習してきて、どうにもならないところがあったからじゃないかと、決して彼/彼女たちを揶揄するつもりではなく、そう思います。

たとえば、足の長さ、真っすぐさ、腰の位置、お尻の上がり方、胸板の厚さ、ウエストの形、足の甲の高さ、指の節、顔の幅……。ぼくが一番違うなと思うのは、腕でも足でも真っすぐに伸ばそうとしたときに本当に真っすぐに伸びるかどうか、そのあたりがかなり違う。O脚とかそういうこと以上に、関節の作りが違うんじゃないかと思うことがあります。そのような日本人の身体をもって、それでも彼/彼女らは、幼い頃から身体をたわめ、歪めてしまうほどバレエのレッスンに励んできたわけなのです。

しかし意地悪くいうと、やはりどうしても欧米人と同じようにはなれないわけです。欧米人にとっても、バレエをマスターするということは、身体に相当の負担をかけるものらしく、その証拠に大きな本屋さんでバレエの本のコーナーに行くと、必ず何冊かはダンサーとしてのダイエットやヘルスケア(フットケア)に関する本があります。それをマスターして超えなければ身体表現ができないと言うのなら、日本人はほとんど永遠にバレエもダンスもできなくなる。ともあれ、ダンスやバレエという身体表現によってプロを目指す人たちは、日本人の身体という、親譲り、先祖譲りの自分の身体を恨むことになるわけです。これが、日本人が、西洋を出自とするバレエやダンスに入ろうとするときのエラボレーションの問題です。

ところで、明治になって、日本も維新、開国ということで、いわゆる近代化が始まる。日本における近代とは、どのようなことであったか、これには諸説あって、なかなか魅力的な問題ですが、先ほどとりあえず定義しておいた「人間の復権」「私の回復」ということから言えば、まず率直に言って、なかなか成立しない。復権、回復というと「復」、再びなわけですが、日本が明治以前に人間性、個人性を確立していた時期があったかというと、どうも覚えがない。であれば、復権や回復ではなく、獲得、確立ということです。

さて、それが、欧米各国で高い評価を得た舞踏(暗黒舞踏)で、どのようなプロセスによって獲得、変容していったかを見ていこうというのが、今日の、次の大きな仕事です。

まず、最も知られているというか、伝説的存在である暗黒舞踏の土方巽は、1947年、19歳の時に秋田市内の舞踊研究所でノイエ・タンツ、ドイツの前衛舞踊を学び始め、モダンダンスのテクニックにぶつかるところから、その身体表現の短い人生をスタートさせています。1947年といえば、敗戦後2年です。そのような時期に、失礼ながら東北の片田舎でなぜノイエ・タンツの芽が育っていったのか、日本の戦後の状況というのは、面白いものですね。土方は石井漠という日本のモダンダンスの先駆者の帰郷公演を見て影響されたりということもあったようです。

彼は1949年に上京したときに、現在も90歳で現役ですが大野一雄の舞踊公演を見て、衝撃を受けた、という記録が残っています。「不思議な舞台に出合った。シミーズをつけた男がこぼれるほどの叙情味を湛えて踊るのである」と回想しています。これは、ほぼ半世紀後の私たちが感じるのとほぼ同じような感想ですね。

大野一雄は江口隆哉に学び、また土方が秋田で学んだ舞踊研究所も江口の系列だったそうで、ダンスの出自は似通っていたといえます。当時、大野は42歳、その後の土方にずいぶん大きな影響を与えたようです。

というわけで、ここで、大野一雄の最近の作品を一つ見ていただきましょう。大野は、実は今まさに難波のTORII HALLというところで公演中なのですが、今年10月で91歳。おそらくは世界で最年長のダンサーでしょう。土方は最晩年に「衰弱体」という舞踏概念を示したそうですが、90歳になった大野は、言ってみれば土方の理想形として存在しているということになりはしないでしょうか。

今日ご紹介するビデオは、以前NHK教育テレビで放映されたもので、曽我簫白という異端の画家の作品の前で、そのパッションとシンクロするような形で表出されたものです。土方もまた、ゴヤで踊る、というようなことを行なっていたようで、表現の触媒として他者の絵画作品を使ってみるというのは、決して稀なことではないようです。

今日ご紹介するビデオは、以前NHK教育テレビで放映されたもので、曽我簫白という異端の画家の作品の前で、そのパッションとシンクロするような形で表出されたものです。土方もまた、ゴヤで踊る、というようなことを行なっていたようで、表現の触媒として他者の絵画作品を使ってみるというのは、決して稀なことではないようです。

曽我の絵に描かれた人物像と大野の姿のあまりそっくりなのに、驚かれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この作品は、大野の舞踏の成り立ちを、ひじょうにわかりやすく説き明かしてくれている。大野が曽我の絵の前でいきなり踊り出したとき、思わず会場から笑いが漏れたようですが、確かに彼はわれわれの感覚や常識を超えています。いや、簡単に超えることができる人だということなのでしょう。それは一つには真似るということもありますが、曽我に憑かれるという経験もされていたと思います。

このような表現の型の獲得について、ちょっとまた土方に聞いてみましょう。また三上からの引用ですが、「手も足も真っすぐにはならなかったばかりか、片方の足の長さが3cmも短かった。つまり土方の肉体は、クラシック・バレエの、ひいては西洋の絶対美とは相容れないものだったのである」ということです。先ほどぼくが言ったことに繋げれば、多かれ少なかれ日本人はそのような一種の奇形性、欧米的身体に比較した場合の差異を甘受しなければならない。その、欧米的な意味での致命的な欠陥に対して、完全に開き直ったのが、暗黒舞踏の始まりだったと言えるでしょう。土方は「跳ばない跳ぶ、回れない回る」という、バレエ・テクニックへの挑戦的な手法を獲得することによって、西洋=近代を超えたとされているようです。また、舞踏の基本的な形として、よくがに股が挙げられます。これについては「東北へ回帰した土方巽は暗黒舞踏の技法の核としてがに股を選んだ。彼の記憶に蘇る東北の風土(時空間)が生んだ人体の形、絶対の形だからである。がに股による体位の下降、縮んだ足の不安定さは、暗黒舞踏が独自にして普遍的な世界観を持ち得るための必要な条件であった」(三上「器としての身体」から孫引き)という解説があります。

このような解説を読むと、舞踏が風土や土俗と言った、個人・個性=近代の溶解してしまう地点からスタートしているような印象を受けるかも知れませんが、このあたりをもう少し詳しく考えてみたいと思います。はなはだ図式的で乱暴な議論になるかも知れませんが、ご容赦下さい。

近代の表現というものは、自己の暗部を掘り下げ、そこで発見した自分自身の存在の核とでもいうべきものを、極力そのままの形で他者に開示していこうという試みであると言ってよいでしょう。あくまでフロイト的であると言ってもよいかも知れません。掘り下げ、探ったときに何をつかみ取ってくるか、太陽に向かう自身の姿であったり、地べたをはい回る虫のような姿であったり、そのような喩(メタファ)として提出されることが多いわけですが、それらは人間の姿から理性、社会的役割や規範、家族のしがらみ、などをはぎ取った、最も自由な裸の形としてつかみ取られ、提示されているはずです。

この時、西洋的な意味での自我であれば、すべてを剥ぎ取って、その末に残る核のような自我を根源的自我として尊重するのでしょうが、どうも日本的自我というのは、それとは違う。剥ぎ取って、また剥ぎ取って、ラッキョウみたいに何もなくなってしまうということになっている、あるいは、何もなくなってしまうことを一つの望むべき境地として尊重しているとまで言えるのではないでしょうか。のではないかと思います。

たとえば、わかりやすいのが「虫の歩行」という土方のメソッドです。「右手の甲に一匹の虫」「左首筋から後ろへ下りる二匹目の虫」…「あっちも こっちもかゆい その場にいられない かゆさに押し出される」…「髪の毛に虫」「毛穴という毛穴に虫」というふうに虫を皮膚表面に意識し、ついには毛穴から内臓を虫が食い、身体も身体の回りの空間も虫に食い尽くされ、「ご臨終です(意志即虫/物質感)」という謎めいた定義で完了するメソッドです。よく舞踏では、いきなり全身を掻き毟るという動きが出てきますが、それはこのメソッドにしたがったものでしょう。こういうテーマを与えられることで、ダンサー(舞踏手とか舞手とか)は、我を忘れて全身を掻き毟ることができるようになります。我を忘れるための方法として、大変よくできたものだと思います。

しかし、これは一個の屹立した表現者にとって、後で付け加えられた方法論であるとしか思えません。土方らの後から進むものの不幸は、掘ること、探ることからではなく、誰かの既存のメソッドに従って、虫を感じ、全身を掻き毟るところからスタートせざるを得ないというところにあるのではないでしょうか。そうである限り、暗黒舞踏は土方巽の暗黒舞踏にとどまり、そこで終わってしまうのではないかという危惧を抱いています。自我、自己がなくなり溶解した末に何があるのか。日本文化の伝統では、そこには一陣の風が吹いていたりするだけで、ここで尊重されるのは、先に江口の立ち姿のところでお話した、そこに至る境地のような精神の姿勢とでも言うほかはないようなものではないかと思います。掘って掘って、固い岩盤に突き当たるのではなく、突き抜けてしまう。

舞踏が欧米で高い評価を受けたのは、様々な理由があるでしょう。一つの理由に、これまで述べてきたような自我のあり方の相違があるように思えます。舞踏では、憑依をあらわす振りや表情が多く見られます。自分が自分でなくなる。神が憑く、誰かになる、何かになる、というようなことがよく行なわれるように思います。これを舞踏は、自我の喪失ということではなく、自我が、もっと広い、自然とか宇宙とか母性とか神とか、そういうものに還っていくというふうに見ていくわけです。

これは、よかれあしかれ、自我を掘り進み、隠されていた暗部を白日の元にさらすことによって、真の意味で自我を解放するという意味での近代的自我の獲得とは、かなり異なっているように見えます。そもそも自我というもののありよう、解釈が全く異なっていると見るのがまっとうなのでしょう。日本文化における近代への移行、自我の獲得と言われてきたものは、実は前近代的な土着や風土、共同体への遡行ではなかったのかと、思わざるをえません。おそらくはこのようなことが、フランスの自然主義文学が日本に輸入されて私小説へ変質していったというような、文学の世界でもその数十年以上前に行なわれていたのだとは思います。

それと同じようなこと、と思ったのですが、浅田彰は、今年8月、朝日新聞の「ポストモダン-戦後思想の運命6」の中で、「我々にとって、近代は既定の条件だった。……(だが)そこには誤算もあった。日本では依然として近代が根付いていないことに気付いた。野口悠紀雄氏が「一九四〇年体制」というように、社会構造に前近代が残っていた。私より前の全共闘世代は情念的にアンチモダンに引かれ、自前や土着の思想と称して、日本的共同体に自閉したり居直ったりした。プレモダンやアンチモダンの動きがこれほど根強いのは予想外だった……」、つまり「ポストモダンの衣の下にアンチモダンが隠されていると浅田は見た」と解釈されています。

近代的自我があると思って掘り進めていった先には、そもそもなかったのか、掘る方向を微妙に間違えたのか、自我なんていうものには突き当たらなかった。風土や土着、民族という前近代の共同体、あえて舞踏の未来のために言っておきたいのですが、舞踏はそれらを突き抜けてしまう快感を味わい過ぎて、掘り進めてゆく作業を形式化してしまったのではないでしょうか。近代的自我、弁証法的発展、実存主義……または「神は死んだ」「自己投企」などと言っている間に、自我がすり抜けてしまったように思えるわけです。

そのあとに今残っているのは、果てしないバーチャルの荒野であるように思えます。自我も他者も、社会も戦争も、すべてネットワークケーブルの向こう側で発生しては消えていく、ONとOFFをゆききして明滅する光のように見えてしまう。そんな現在、若いダンサーの中には、もう自己だとか私だとかに拘泥するのはやめようよという動きが明らかに出ています。正確に言うと、なぜこれまでの人たちがそんなに自我やらそんな物にこだわってきたのかよくわからない……というような軽やかさです。「なんでそんなことしなきゃいけないんですかぁ」というような感じといえばいいでしょうか。それは一見能天気な表面主義に過ぎないように見えるかもしれませんが、ぼくはこのような表面性への拘泥に、けっこう希望を抱いています。というのも、言葉の遊びのように思われるかもしれませんが、身体というものは、やはりどうしても表面であることに拘泥せざるを得ないと思うからです。

これから見ていただくCRUSTACEA(クルスタシア。甲殻類という意味)は、濵谷由美子を中心としたユニットです。彼女はあるダンサーから振付の過程で「ほら、小さい頃、小川とかで遊んだでしょ?」と言われて、「いいえ」と答えざるを得なかったという経験を持っています。ぼくより10歳ほど若い濵谷ですが、そのように、遡る経験がないこと、遡るに足るだけの風土や土俗を持っていないことについて、彼女自身がどう自覚しているかは別にして、これが日本の現在の若者の置かれた一つの現実だといわざるを得ません。そのようなぼくたちにとって、自我の掘削、自己の体験の追求というのはどのような形でありうるのか、またはありえないのかを考えなければならない。そこには、ある種の諦念と覚悟があるべきなのかも知れません。その現われが、このようなステージになっているわけです。

このようなダンスを見ると、ある人は、冒頭に見た宝塚や、マーサ・グレアム以前のショービジネスの世界のダンス、またはエンターテインメントに戻ってしまっているように思うかも知れません。しかしもう、ぼくたちは戻れないのです。いったん内面を探る作業を経験してしまった以上、その後での表面主義は、本人の自覚はどうであれ、あえて内面を捨てるという形での主義なのです。ポップアートを思い出してもいいでしょう。今の幼年時代というのは、もう小川のせせらぎや蝉の声ではなく、塾の行き帰りのスナック菓子とポケットモンスターなのです。それらのものは、そもそも表面しか持たないように見えます。しかしもう、表面しかない。それなら今、表面を追求することで、新たな世界が広がってくるかも知れない。そのような可能性を、ぼくたちは時代の同伴者として信じなければならない。

ぼくは、やや我田引水に思われるかも知れませんが、このような現在においてこそ、ダンスという身体表現が定かに位置を占めていなければならないと思います。どんなにバーチャルに囲まれていても、いまここにある身体というものには、実体として触れることができる。表面ではありますが、内部に実体を持っていることは間違いない。それに過剰な希望を持とうとは思いませんが、これを信じていくことがぼくの立場です。それは、ダンスが最後まで生身の身体から出発せざるを得ないからです。

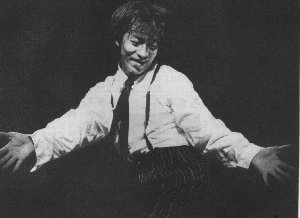

生身の身体から出発して、身体の語法によって時間と空間を作り出していった一つの成功例として、次にヤザキタケシという人のステージを見てください。彼はぼくより少し若い、ほぼ同世代と言える人ですが、動きの自己展開によってステージを成立させることができる人です。ぼくたちが、文学の名作、たとえば源氏物語をなぜ評価するかというと、それは、作者のコントロールしきれない、物語自身が生命を持っているかのように自己増殖していくようなスリル、ドライヴ感があると認めているからです。そのような魅力を、ヤザキのダンスは持っている。これは決して動きの駄洒落やこじつけではないのです。ある動きの次の動きは、その前の動きから導き出されたものです。それがあたかも一つのストーリーのようなシニカルな構成として成立しているところに、ぼくの希望があります。少し残念なことに、エピローグに死刑台のオチを付けてしまっています。ぼくはこれはちょっとまとめ過ぎじゃないかと思いますが、皆さんはどう思われるでしょうか。

生身の身体から出発して、身体の語法によって時間と空間を作り出していった一つの成功例として、次にヤザキタケシという人のステージを見てください。彼はぼくより少し若い、ほぼ同世代と言える人ですが、動きの自己展開によってステージを成立させることができる人です。ぼくたちが、文学の名作、たとえば源氏物語をなぜ評価するかというと、それは、作者のコントロールしきれない、物語自身が生命を持っているかのように自己増殖していくようなスリル、ドライヴ感があると認めているからです。そのような魅力を、ヤザキのダンスは持っている。これは決して動きの駄洒落やこじつけではないのです。ある動きの次の動きは、その前の動きから導き出されたものです。それがあたかも一つのストーリーのようなシニカルな構成として成立しているところに、ぼくの希望があります。少し残念なことに、エピローグに死刑台のオチを付けてしまっています。ぼくはこれはちょっとまとめ過ぎじゃないかと思いますが、皆さんはどう思われるでしょうか。

さて、以上で今日のお話は終わりです。ぼくは身体が動くことでぼく自身が深く感動したり深く物事を考えたりしたりすることができることについて、本当に不思議だなと、またありがたいなと、そこに希望を持っています。ぼく自身は自分で踊るわけではありませんが、それだけに踊る人々に対して大きな敬意と希望を抱いている。その希望を皆さんにも分かち持っていただきたくて長々とお話してきましたが、ぜひ皆さんも実際にダンスのステージに触れて、ぼくが抱いている希望を共に抱いてほしいと思います。今日は、どうもありがとうございました。

![]() ホームへ戻る

ホームへ戻る

Copyright:Shozo

Jonen,1997 上念省三