劇団大阪新撰組

![]()

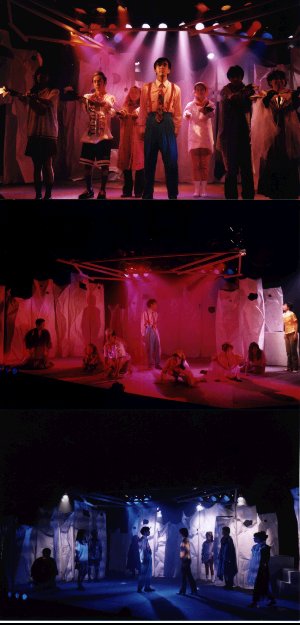

大阪新撰組「ムーンラビッツの落とした涙」

新神戸オリエンタル劇場 2000年8月26日オープニング、八百屋舞台から立ち上がる一人一人の存在感が美しく、舞台美術(もらいたい)、照明(池田哲朗)が優れていたのはもちろんだが、7年間見続けてきた劇団のこの役者たちが、大きな空間に負けていないことを、まずうれしく思ったのだった。

中央の白い二人が母と娘であることは語られている言葉からすぐにわかったが、二人とも声のトーンがドラマチックで美しく、大きなドラマの始まりを予感させるに十分なあらわれだった。役者たちの立ち位置が作る形が非常にしっかりと構築的な美しさを見せるのは、この劇団の以前からの長所だが、今回は声が差し示す矢印(ベクトル)がきらめく網の目のように輝いていたのが、新しい発見だった。

語られることで生まれるものがある。舞台というただの空間に、演劇は言葉と身体によって一つの世界を生み出す。何もない空漠に、山や河を、街を戦場を作り出すのは役者の言葉や視線だ。この二人から引き出された声には、そういう力があった。彼女たちが「流れ星!」といえば、流れ星が見えた。娘が「パパ、どうしてるかなぁ」といえば、前後の脈絡が何もわからなくても、せつないドラマが一気にわきあがった。娘が2回「会いたいな…」と繰り返し、母が「私も」と叫ぶようにもらしたのが、ドラマのピークであり始まりだった。このように、オープニングのシーンは展開された。

アポロ11号のアームストロング船長が月に来た時に、月のウサギ達とコンタクトして、子供ができていた、その後日譚。娘(寺本育実)は人間の血が混じっているため、他のウサギと違って耳がなく、噂の存在として様々な商人ウサギに狙われている。その危機を母(重田恵)が自分の耳と目と引き換えに守るというのが劇の一つのピークである。この軸の周辺には、娘の存在を狙う様々な商人がそれぞれの奇妙な演技で楽しませてくれる。とはいえ、このドラマだけでは、まだまだ陳腐なセンチメンタルな物語で、1時間45分満足して北野の坂を下れない。

母娘はいつも空に浮かぶ青い星を見つめている。アームストロングが「また来るから」と言い残したのを信じて、ずーっと月から青い星(地球)を見つめているのだ。そうしてやっとやって来たのは、しかしアームストロング本人ではなく、オモイデという名のロボット(当麻英始)だ。もうアームストロング本人は死んでしまっている。地球そのものがどんどん砂になって滅びていって、ロボットだけがアームストロングの思い出として言葉を伝えにやって来た。そんないきさつを説明するロボットの言葉に「それから?」「それから?」と畳みかける重田の声の高まりがいい。かつて出会った人のかすかな残り香のような思い出を求める心が迫ってくる。このあたりから、劇のトーンが急激に締まり、空間の温度が高まっていく。

母にとって、青い星を見続けることが、アームストロングを思い、待つことだった。今、彼女は目と耳を失って、その星を見ることは叶わず、せっかくやって来たロボットの姿さえ見ることはできない。しかし、だからこそ、本当に大切なものは、見える、見えないに関係ないということがしみてくる。

そしてクライマックスシーンにスタンダードナンバー「What a wonderful World」が流れるように(〜を見た、〜を見た、という歌詞が繰り返されるのだ)、確かにこの劇で目、見ること、見続けることは大きなモチーフになっている。最後にこの星を離れて母はあの星、アームストロングの星で今はすべてが砂になったという星へ行くことを決意する。

残されることになるのは、もちろん娘。そしてもう一人、モルさんと呼ばれる、ずーっと母娘のそばにいて、ただハラハラと二人を見守っていた逃亡奴隷だ(南田吉信)。登場人物の中で唯一大阪弁でまくしたてる、軽くて冗舌なお人好し。おそらく実は彼がこの劇の影の主人公だと思うのだが、それは、彼が終始母に熱い思いを寄せているのはありありとわかるのに、母は終始青い星を見つめてアームストロングの再訪を待っているだけの報われない片思い、純粋なラブストーリーであるからだ。それをモルさん自身わかっていて、いっそう自分を戯画化するような言動をとるのが、実にせつなく、好演だった。

そしてこの劇の大きなモチーフとなっていたサン=テグジュペリの『星の王子様』の世界をそのまま体現する「星の王子」というセーラームーンのような格好の少年(きたまこと)は、劇の中心から少し離れた彗星のような存在でありながら、随所で非常にリリカルなプロットを提供する。「あれがぼくの星だ!」と虚空を指差し叫ぶ姿が、誇りとさびしさと無垢な素直さを微笑みの中に包み込んで、印象的だった。このような役をきっちりと設定できたことは、当麻の作家としての幅の広がりを感じさせた。

「きのうの夜風に、口笛ふいて」

1998年8月22日 於・扇町ミュージアムスクエア。作=山岸丘周(たかひろ)、演出=当麻英始。

少女の死、「究極の幸福」、少年が無意識のうちに封じ込めてしまった記憶、といったテーマを軸に、テレフォンショッピングや精神病院に君臨する女王の王国(?)などのドタバタを絡めながら、この世で後悔の残る昔の少年と少女に「もう一度あなたと私が出会うまで」の希望を抱かせる、感慨深い作品となった。

冒頭の葬儀の場面、古川智子が客席の後ろから回り込んで舞台に上がるのが、時間と空間の広がりを劇の前に伸ばしていく、いい効果を持った。喪服の列の中、南田吉信だけが派手なブルーのズボンの平服で座っている。詰め襟の少年が無言で頭を下げるなど、喪の挨拶の表現がいい。延々と台詞のない時間が続いた。葬列は少女(きたまこと)の写真を送り、下手奥から斜めに舞台を横切っていく。突然、南田が口笛を鳴らす。皆が振り向き、南田にスポットが当たると、彼がものすごい表情をしている。

この冒頭の情景で、いきなりぼくたちは少女の死を知り、それについて南田の演じる男が特別な役割を果たしているらしいことを知り、口笛が何か象徴的な意味をもっていることを知る。続くシーンで、南田ときたがテレフォンショッピングのテレフォンジョッキー(とでも呼ぶのだろうか)を、切れたようなオーバーアクションで演じるのを見ても、この暗い冒頭の印象は拭い去ることができない。元は一流の俳優だったらしい南田が疲れ切った様子で「どうでもいいようなものを、さも画期的なもののように売りつけること」には耐えられないと、その仕事を降りると言うと、きたが「見捨てないで下さい!」と叫び、倒れる。この時のきたの切迫した表情はすごい。ここに至ってぼくたちは、何かあると思う。何かこの二人には、今ここでテレフォンショッピングでハイテンションになっている以上の何かがあると。すると南田が「口笛」と呟き、ハッとした表情を見せる。

このようにいくつかの鍵、謎が冒頭から配置されると、劇場でのこれから二時間前後の間にこれが解決されたり回収されたりしていくのだろうな、と予想がつく。問題は、どのように、ということだ。そして願わくば、それ以上のどのような演劇的愉楽を与えてくれるだろうか、ということだ。

一つの謎解きは、こういうことだ。南田の少年時代、学校でいじめにあっていたきたと、ある夜公園で待ち合わせをする。きたにとって南田は、自分をかばってくれる唯一の存在、最後の頼みの綱だったようだ。だが結局南田は来なかった。絶望したきたはその夜その公園で自ら命を断つ。それが劇冒頭の葬列につながる。

南田が来れなかったのは、その夜口笛を吹いてしまったからだ。「夜中に口笛吹くと蛇が出る」という言い伝えに怖くなって、外へ出られなくなってしまったのだ。

これは、あまりにも他愛ない。少女の命を左右したのに、ふざけるな、と言いたくなるぐらいひどい理由だと思う。しかし、この落差が妙に子どもの世界の真実を等倍に表わし得ているとは言えないだろうか。この関節を外されるような幼い理由を提示できたことで、この劇は一つの味わいを持てたように思う。あるいは、この落差を軸に、この劇は展開しているといっていい。

きたが倒れたのにあわてた南田が駆けつけた病院で、彼は「とってもハードな回転をするぞそしたらこの世は極楽じゃあの会」という、女王(鈴木理枝子)に率いられた新興宗教のようなへんな集団のおちゃらけたドタバタに巻き込まれる。彼女たちはバットを持って「回る輪廻、行くぞ極楽」の歌を歌って、その「輪廻棒」を十万円だと言って売りつけようとしたりする。遠くでテレフォンショッピングや少女の死と再生が響いていることがわかる。

にもかかわらず、この劇団のこのような構成について、判断停止の状態(どう受け止めたらいいんだろう?)に陥ることがある。本筋だけをストレートでシンプルに展開させれば、よほどすっきりするし、本筋自体もさらに深まり、作品の完成度も高まるのに、と。無論、劇団員の人数や構成の問題といったこともあるだろうが、彼らのこの執拗さに関しては、やはりそれが一つの演劇構成の主張なのだと思わざるをえない。シリアスなテーマを提出し、いったんそれを無化させる嵐のような「もののけ」めいた者たちや騒々しいだけの闖入者の出現。実はそれは無化に見えて、遠くで本筋のドラマを遠くから別の光で照射するようにできている。それが劇の最後になって収斂する形でやっと理解できる。……そのような作業を、劇全体でか一部分でか、展開させることによって、テーマ自体を膨らませることに成功する場合がある。たとえば「砂の数だけ握りしめて」(一九九五年)では、多くの闖入者たちの騒々しさによって、最後の孤独な選択が際立ったと言えるだろう。「神様の贈り物'97」で医師たちのばかばかしさが兄妹の悲劇を対照的に増幅させたことはいうまでもない。

この作品でも、この馬鹿げた病院の妙な教団や、コギャルを装った本当は二九歳の豚姫(古川智子)らの存在が、最後にハッピー・セメタリー(幸せの行き着く所)への一番乗り争いという形でのラインナップを取り、収束していくように見える。

ハッピー・セメタリーには、きたまことがいる。きたが「ここには何もないわ」と言って、「幸せの行き着くところ」とは「幸せの墓場」であると説得しても、彼らは信用しない。ちなみにこれは前号で取り上げた売込隊ビームの「ヴィークの人」に似た設定だが、今ぼくたちがオウム真理教などの出現によって、来世的幸福の成否についてとても懐疑的になっていることがわかろうというものだ。

そのような応酬、つまり幸せが行き着いた平安な場所というのはいったい本当に幸せなのだろうかという問い掛けに平行して、南田が「口笛、いつから吹けなくなった?」と自問し、「思い出すな」「思い出せ」の声に揺れている。そしてきたは、それを、南田が思い出すことを、待っている。ここで、南田がそれを思い出すことが、つまりなぜきたがここにこうしていなければならないのかということを解く鍵、救済のための(?)一本の糸なのだということが、きたの必死に盛り上がる緊張した表情からわかる。念のために言えば、こういうことがストーリーの流れや言葉によってではなく、一人の役者の表情によってわかるというのは、ものすごいことだ

南田が思い出す……「君はぼくに手紙をくれた」「そう……ここ、覚えている?」「待ち合わせの公園」「ここで、私が死んだの」「ここで君が死んだんだ」「待ってたの」「口笛吹いたから……ヘビが出るって、行けなかった」……「怖かった?」「何が?」「ヘビ」「ああ」。そのようにこのことを隠蔽し、無意識の闇の底に押し込めていた彼が、今ここでそれを明るみに出す。そして本当に怖かったのはヘビではなく、彼女に係わり合うことで「靴を隠されたり、誰からも話しかけられなくなるのがこわかったんだ」というところまで吐露してしまう。

きたが尋ねる。「どうしてあの時、口笛を吹いたの?」……あの時とは劇冒頭の彼女の葬儀のことだ。「もう一度吹けば、戻れるような気がして」と答える南田。これはその時少年だった南田が、その時には既に「もう今度はヘビなんて怖くないよ」と自らの成長を宣言したわけだし、今になって改めて言うということは、言い換えれば「今度は君を助けに行くよ」という愛の言葉である。それを受けてきたは「待っててくれる? もう一度あなたと私が出会うまで」と願うことになる。

本当のことをいうと、なぜここが幸せの行き着くところとして提示されたのかどうか、どうにも上手く辿れない。劇の筋として若干のずれがあるような気がしてしまうが、それを見ているときに感じさせず、強い説得力、迫力をもってせまったのは、南田ときたの、過ぎた時間を取り戻せないか、未来を約束することはできないか、という強い願いのこもった迫真の演技だった。このような願いや祈りの強さが、この劇団を一番芯のところで支えている大きな力だと思う。世界に対する祈りは、無力であるかも知れないが、無力さを知った者が祈るとき、祈りは本当の力をあらわすのではないか。それは救済ではないかも知れないが(ということを、賢明にも残酷にも、この劇団の劇は見せてくれる)、希望ではある。それがこの劇団は鮮やかに見せてくれることが多い。

きたはかわいらしい声がただのブリッコの少女のようではなく、かよわさ、はかなさにちゃんと聞こえていたのが秀逸。南田の立ち尽くす姿は、小さな劇場を茫漠とした地平線に見せてしまうような力がある。

本筋の脇では、鈴木理枝子が女王の貫禄を見せたこと。古川智子が本当は二九歳のコギャルという、年齢の溝を上手く見せながらも本当にかわいい女の子を演じきったこと。古川にテレクラでめぐりあうオジサンをシャイで誠実で臆病で、と的確に演じたアンディ岸本。おでん屋のおかみを渋く味わい深く見せた阿矢。等々、相変わらずの粒ぞろいだった。

「神様の贈り物」

1997年8月24日(日)

新神戸オリエンタル劇場で、大阪新撰組の「神様の贈り物」。'89初演を改訂再演。作・演出=当麻英始。情熱をもって見続けてきた劇団だが、今回の公演には、ちらしの文章まで書いている。こんなものだ。

初めて見たのがここ新神戸オリエンタル劇場だった。忘れもしない、3階席から覗き込むようにして見た「ハイジのいた夏'93」。心地好いテンポで展開する爽やかなストーリーに巻き込まれるうち、客席と舞台の隔てがなくなるような一体感の渦にいた。興奮した。二つのストーリーが鮮やかに収斂する快感、美しく舞台空間を斬る人物の配置…いや、何よりも、舞台に向かって「ぼくもまたそこにいる!」と叫びたくなるような共感を創り出す力の強さに、興奮していた。

その夏からぼくは、中断していた時間を取り戻せると信じたかのように、猛然と劇場通いを再開することになる。仕事に追われ、宮仕えの生活にどっぷり漬かって、芝居を観るよろこびを忘れていたぼくに、再び劇場の闇の持つ匂いやときめきを思い出させてくれたのが、この劇団大阪新撰組だったのだ。

再びここに大阪新撰組がやって来る。時は夏。外はむせかえるような残暑。今度ここで彼らの放つ熱い闇に囚われてしまうのは、あなたかもしれない。ご同慶の至りである。

ここまで書いたからには、ぼくにも責任というものがある。それに、いつも見慣れているアトリエや小さな劇場ではなく、何といってもSKOTだ。公演が近づくにつれ、ぼくも緊張していた。大丈夫やろか……。

杞憂だった。幕が開いた途端、ベッドに横たわる少女A(鈴木理枝子)と看病する母(西宮久美子=客演)、舞台美術(舞台監督=塚本修、美術=山本華子)の作る空間のただならぬ緊張に、完全に引き込まれ、魅了された。

劇は、大きく分けて三者を軸に展開する。医師たち、臓器移植を待つ病身の妹とその兄、何らかの理由で死に臓器移植を申し出たが移植手術に失敗してまださまよっている魂たち。

成功の原因はいくつもある。臓器移植という微妙なテーマを扱って、医者の苦悩を戯画的に、移植を待つ患者の側をシリアスで悲劇的に美しく描いたこと。また臓器を提供する側を、移植手術に失敗して結果的に誰の役にも立てなかったと設定することによって、関係の複雑さを増しながら、それぞれの立場のそれぞれのやり切れなさ、不毛さ、はかなさ、苦悩を描けたこと。

つまり、医師ら(当麻英始、きのしたさちこ、てんてん=客演、龍司、アンディ堀本)には、臓器移植を待つ何名かから一人を選ばなければいけないということで、一人を救う=他を切り捨てるという苦悩がある。それをあえて、選ぶ客観的な基準が見いだせないということから、こともあろうに「こっくりさん」という、およそ科学的とは言えない手段で選ぼうという設定にしたことで、事柄の本質的な滑稽さと深刻さをみごとに描いた。8年前に初演されたとは思えない現在性がある。

「こっくりさん」で選ぶことを非科学的でおかしいと抗議する新米医師(アンディ)だが、彼にもそれに代わる絶対的な基準・方法は提出できない。見ながら徐々に「こっくりさん」の方が良心的かもしれない、などと思わされていく自分がおかしい。

移植を待つ身は、兄チルオ(南田吉信)と妹ミチコ(きたまこと)という設定にし、まずは宮沢賢治的な意味で、哀切を増した。兄妹が心臓移植を直訴しようと病院へ向かっている。

「ねえ、おにいちゃん、もうすぐなの?

ああ、もうすぐさ。向こうに見える、あの光が病院さ。

よかった。やっと着いたのね。

ああ、やっとだ。」

という冒頭近くの美しいシーン。ここで「もうすぐ」に近づいているのは、ミチコの病んだ心臓が健康で丈夫な心臓に取り替えられ、彼女が健康になるという、夢だ。だから病院は光として見えている。兄妹は少しずつ病院の、偉い先生たちの元へ近づいているように思える。しかし、その先生たちの会議室では、実に下らないことが延々と続けられている。こっくりさんでは決まらなかったからトントン相撲にしようだとか。もちろん兄妹だって、ただただシリアスに一直線に目的地へ向かうわけではない。階段(舞台の上手に天井まで続く大階段がしつらえられていた。もちろん、天上ともつながっていたわけだが)で「グリコ」をしたり、大声で泣いたり兄を呼んだりする妹に手を焼いて喧嘩したり、「おにいちゃん、歌って」とせがまれた兄が渋ると「じゃあ、私が歌う」と妹が何曲も別れの歌ばっかり歌ってまた兄にたしなめられ、じゃあと言って兄が「365歩のマーチ」を歌ったり。そんな寄り道がこの劇団の魅力であり、時には困った点でもあったのだが、ここでは兄妹の親しさ、病んだ妹の甘えとそれを十数年間気遣ってきた兄のやさしさとして、ひじょうにうまく機能した。

先に便宜的に「魂たち」と呼んだ少女たちを説明するのは難しい。心残りな人生を送ってしまい、せめて死んだら人の役に立とうと思って臓器提供を思い立った少女たち。にもかかわらず手術は失敗し、その意思は報われなかった。複雑なコンプレックスを持って、どうも少女C(古川智子)は他の少女の運命を失敗に仕向けるような工作をしたらしいことがわかってくる。しかし少女Cは少女B(阿矢)に真実を告げても許してもらえる。また、生前はこの病院の看護婦だった娘(岬恵利乃=客演)は、役に立ちたいと手首を切ってしまうという極端な最期を遂げたらしい。そこまでして人の役に立ちたいと思ったのに、手術は失敗した。しかも執刀医はこの病院の医師(当麻英始)だったというのだ。

ここで人々は善意である。しかし善意は課題を解決しない。それを体現するのはアンディ堀本演じる新米医師であるし、結局ミチコが会議のさなかに会議室の扉の前で息絶えてしまうという形で、救われることなく終わってしまうこの劇に通底する主題なのかもしれない。しかし再び戻るが、ここで人々は善意である。作者は人々の善意を信じているように思える。そしてそれが観ているぼくたちにも確実に伝わっている。善意は何事も解決できず、当事者たちをただ苦しめている。しかしそれをこそぼくたちの真実として掬いとろうというまなざしが美しく鋭い。

役者の中では、出演場面は少なかったが驚くほどの重い存在感を示したのが少女A(鈴木)の母親役の西宮。冒頭のシーンは、死期近い娘が心臓提供を同意するよう母に迫っているという場面。

「母さんは、馬鹿とごめんばっかり。

……。

今度は、ただ一言、わかったよって言ってね。

何をだい。

私のお願い。さっき、言ったでしょ。

やめておくれよ。そんな馬鹿なこと。

お願い……母さん、ただ一言、わかったよって言って。

でも、どうして。

こんな私でも、たった一つだけ、世の中の役にたつような事をしたいのよ。だから……。」

このようなシンプルなせりふによって、娘と母の最後の時間が流れていく。幕開きの観客を掴まなければならない重要なシーンで、直接的に具体的な事柄は何も触れられない淡々としたせりふによって、ここがどのような場面であるのかを的確に表現し得た二人の演技は素晴らしかった。

そして西宮の本領が発揮されたのがラスト近く、娘の心臓を自ら持ってきたというとんでもないシーンだ。ここで西宮がひとり語っているのは、大事な娘の心臓だから大切に漬かって下さいねという、それだけのことだと言ってもいい。移植用の臓器を母親が持ってきたという設定も破天荒だし、せりふ自体も「とっても、柔らかくて暖かい心臓です」とかいう調子で、ただこのシーンをこの劇の一つのクライマックスに持っていったのは、西宮が自ら作ったテンションの高さだったといえる。彼女の演技は、ごくストレートで正統的なものだが、それがここではストレートに情感を引き出すこととなった。

南田吉信、きたまことの兄妹についても、もう一度ふれておかなければならない。チルオ、ミチコという名前からも「青い鳥」を意識させるが、それは必ずしも緊密に張られた喩の網の目ではないようだ。ミチコの「お兄ちゃんったら、いつもないものばかり当てようとするんだもん」という台詞に反映されていると見るのが一つ。病院=光=治癒を見果てぬ夢と見て「青い鳥」とシンクロさせると解釈するのが一つ。前者は全体の喩としては弱く、後者は解釈として容認しやすいものではない。当たり前のことを言うようだが、治癒は見てよい夢だし、それに本当の幸せがすぐ足下にあったということはできない。

この兄妹が舞台の上であれほど生き生きと迫る力をもち得たのは、南田のリアリティと、きたのパワーによるものだ。ようやく会議室の前までたどりついた二人。しかし会議室の扉は開かず、中の様子を窺い知ることもできない。力尽きて倒れるミチコ。

「ミチコ……ミチコ! お願いします。妹を助けてやって下さい。丈夫な心臓をください。妹が丈夫になったら、俺でもやってやります。歌なんか何十回、何百回でも歌ってやります。グリコもやってやります。グリンピースでもずるいなんて言いません。当て物だって何回でもやります。だから、助けてやって下さい。ずるくたって、わがままだっていいんです。ミチコを、ミチコをたすけてやって下さい。」

と扉を激しく叩いて絶叫する兄。徐々に意識が遠のいてゆくミチコ。この劇に再び悲劇に終わる勇気を与えたのは、この二人の圧倒的な変身力(?)によってだったといってよい。きたは再び、舞台に体当たりすることによって大きなハードルを越えたように思う。

「悪魔の手毬唄」

大阪・四天王寺で劇団大阪新撰組のスタジオ公演「悪魔の手毬唄」。横溝正史の世界をミュージカル風に歌で綴ってしまうという、破天荒な公演。

ドイツのオニコウベ村で音楽祭が開催される。グランプリを受賞した富豪(南田吉信)の家に家庭教師アオイソラ(きたまこと)がやってくる。そこから始まる連続殺人事件…。手毬唄を口ずさみながら音楽祭の会場を探す老婆(古川智子)、富豪に付きまとう謎の女(阿矢)、探偵金田一(当麻英始)が跳梁し、謎は深まるばかりである。

真面目にストーリーを紹介するタイプのお芝居ではないのだが、「ドレミの唄」に出てくる順番に人が死んでいったという設定(「ド」ーナツをほおばって心臓マヒ。八百屋のおやじが「レ」モンを片手に。中国人の「ミ」ン・ナーさん。愛称「ファ」イトという体育教師…)やら、犯人だと判明したアオイソラは実は河童で、母の仇を討つためにやってきたのだ、というようなむちゃくちゃさ加減を、笑いのうちに解消し得たことは、大したものだと感心した。

何よりも、当麻と南田の、アドリブを生かした生きのよさが光った。馬鹿馬鹿しさやシラケと紙一重の微妙なところで成立した、みごとな笑劇だったといえよう。

(1997年5月5日)劇という空間を作ってしまうこと

僕たちがいて、僕がいる

−大阪新撰組小劇場(4月2日(土) 大阪・四天王寺/スタジオガリバー)大阪新撰組のことは、本紙12号で昨夏初めて見た「ハイジのいた夏」や「たったひとときのジャンヌ・ダルク」についてふれたが、彼らは四天王寺の近くのビルの地下に稽古場を持っていて、アトリエ公演を行なっていたらしい。今年の2月末に行なわれた第一弾「蒲田行進曲」を知らずに見逃したのが悔やみきれない。「ハイジ……」でも「……ジャンヌ・ダルク」でも主演の男優を勇気づけ、芝居の流れを元気づける決定的な役を体当たりで好演していた、きたまこと(女性)が小夏をやったというのだから、ぼくとしては見ないわけにはいかなかったはずなのに。きたはきっと役者としては未完成というか伸びざかりというか、まだまだ課題があるに違いない。「……ジャンヌ・ダルク」で寃罪をかけられた主人公の青年を勇気づける場面で、なんだか上半身ばかり動かして、腕をぐるぐるだかぶらぶらだか回していたような姿を覚えているのだが、かえってそれがけなげで微笑ましく、懸命な若さを表現するのに格好の、この劇団には不可欠な役者であるように思え、強く印象に残っている。日常の空間を飛び越えて舞台に上がるときに、誰しもいくばくかの溝を越えるのだろうけれど、きたにとってその溝は他の人より少し深くて広いのではないだろうか。だから目をつぶって「よいしょ」とばかりに飛び越えて、そのままの勢いで芝居をしているような無茶な覚悟が透け見えるようで、痛々しいところが魅力であるという不思議な役者である。そのきたが小夏をどのように演じたのか、松坂慶子の演技を頭の中できたに置き換えて、さあ、ずいぶん理想化してしまっているのかも知れないな。

さて、ファンレターはこれくらいにして、まずは「ザ・シェルター」からこのアトリエ公演の意味をつかんでみよう。北村想のこの戯曲は、核戦争用のシェルターを開発した会社の社員センタ(下園雅俊)が「最終的実験段階」として一家で3日間にわたって実用の調査をするという設定。コンピュータで管理された完璧かつ快適なシェルターだったはずだが、原因不明の停電が生じる。「コンピューターの故障か?」と尋ねる父親センジューロー(南田吉信、好演)にセンタは「我社のコンピューターが、故障するわけがありません」と言い張る。融通のきかない企業戦士といった感じのセンタと、ちょっとちゃらんぽらんで呑気なセンジューローはことごとに意見が合わず、そのたびにセンジューローがセンタをまぜっ返し、センタは苦虫を噛みつぶすというように、反りが合わないでいるのだ。そしてシェルターの扉が自動ドアになっていて、停電が直りコンピュータが作動しないとシェルターから出られないことが知れる。

スタジオガリバーという空間は「十坪の劇空間」とチラシにあるように、常識的に言って2、30人も入れば酸欠になりそうなスペースだ。冷房もないから、6月末の「宮城野」ではかなり暑かった。シェルターは核攻撃という状況の激変によりやむを得ず生き残りをめざして入る避難所であるが、ぼくたちは何を求めて劇場の扉を開くのだろうか。新撰組がこのスタジオで「ザ・シェルター」をやると知って、このスタジオとシェルターに何らかのアナロジーを見ることができないかと、気になっていた。

停電したシェルターの中、センジューローが持参していたラジオの天気予報で、台風が接近していることがわかり、これまたセンジューローが持っていたロウソクの灯りを中心に、家族はふと幼い頃、若い頃の台風の話に和む。ややあって、突然電気がつく。センタがコンピュータを操作してドアを開くと、外には夕焼けがあった。センジューローは孫ととんぼ捕りに出かけてしまう。すると赤とんぼがシェルターの中に逃げ込んできて、それをセンタが器用につかまえる。決していわゆる劇的な仲直りのシーンがあるわけではないが、前よりも少し家族みんなの心が通じ合えたようなほのぼのとした印象をもってぼくたちは幕切れの拍手をすることになる。

一本の芝居を見たからといって、そうそう人生観を変えてはいられない。劇場を出て次の日出勤したら山積みの仕事がきれいになくなっているわけなんてない。少し気分がよくなったり、スカッとしたり、その程度の変化があれば御の字というのが、常識的な観劇だ。しかし昨年「ハイジのいた夏」を見たぼくという一人の人間は、それをきっかけに再び芝居の虜になってしまったのだ。新撰組はきっと、劇を演じるということへの初源的な欲望を強く持っていて、それが周囲を巻き込む台風のようなパワーとなって発散しているのだろう。それをぼくは感じとったのだ。それがこのようにアトリエ公演を続けさせるのであって、ここでさまざまな役にチャレンジする役者たちは確実に着実に力をつけていくに違いない。

矢代静一作「宮城野」という難しい芝居で夜鷹みたいな下級の娼婦役・宮城野を演じたきのしたさちこは、幕開けから時間を経るにしたがって急速に美しさと切なさを増していた。もちろん、この芝居をたとえば毬谷友子(矢代のお嬢さん)でも見てみたいなと思ったことは確かだが、それは「宮城野」という芝居の素晴らしさをこの公演で知ることができたからであって、これはきのしたらの栄光である。

唐十郎作「吸血姫」の森田久仁子は唐芝居での女役という魅力的な役どころを、美しく無邪気に演じていて、演出と出演で八面六臂の大活躍の当麻英始(「宮城野」の矢太郎でもそうなんだけど、声と滑舌がよくて、特に「吸血姫」では体のキレがよくて、いい役者だと思う。こんなこと言うのも失礼だけど)が唐芝居を新撰組風に読み直そうとしたのであれば、森田の起用は成功だったと言えよう。貫禄とか魔性では、9月に中之島の剣先公園で「ジャガーの眼」をテント公演した銀マリノの方が濃いものがあったとは思うが、魔性に頼ることなく台本の造形をできるだけ素直に解読して、シンプルで一貫した一人の女の物語として演じるには、森田のストレートさがうまくいったように思う。他には、どうも男優が手薄だったようで女優陣がずいぶん男役に当たっていた中で、肥後守を演じた鈴木理枝子が、いちずな青年を好演した。

最後に「僕たちがいて僕がいる」は、「……ジャンヌ・ダルク」で主演の斎藤良太のオリジナル作品。多重人格とかトラウマといったシリアスなテーマをスリリングに料理したもので、失跡した消防士の父を探すために放火を繰り返す少年だとか、魅力的なプロットがあったが、戯曲よりも小説を志向しているのか、ストーリーの展開をモノローグに頼るところが多く、結果的に演劇としては平板になりがちだったのが少し残念。主演は斎藤自身で、繊細で微妙な青年をさせると本当にはまる。 (視聴覚通信14号所収)

言葉も感触も届かない場所もあった

劇団大阪新撰組

「砂の数だけ握りしめて」1995年10月13日 大阪・扇町ミュージアム・スクエア公演案内やパンフレットによると、震災で生きていく望みを失って自殺する人が多いというニュースを知って「生きていく望み」について考え、また谷川俊太郎の詩「生きる」がヒントになった芝居だということで、テーマ自体はシリアスだが、それを芝居にするための設定はかなり破天荒でユーモラスでめちゃくちゃだ。自殺の名所である岬でまさに身を投げようとする男1(当麻英始)。「名所」だけのことはあってたくさんの男女が行き会わせ、身を投げる順番を争ったり、自殺の動機を語り合ったりしているうちに、この世の終わりに「袖振り合うも多生の縁」とばかりに、宴会を開くことになる。そうこうしているうち何だか自殺するのが馬鹿らしくなったり、また生きようと思い直したりで一人去り二人去り、ハッピーエンドに終わるのかと思ったら、男1一人は結局最後に身を投げる。

なぜさっきまであんなにはしゃいで宴を取り仕切っていた男1が身を投げてしまうのかは、謎として残る。彼が自分の死について語るのは、「私のために死ぬんじゃありませんから。私にはこれしかないんです」という言葉だけだ。冒頭の遺書の朗読から、どうも彼は政治家の秘書か何かで、その政治家の罪をかぶって身代わりに詰め腹を切らされるような形で死なざるを得ないという事情が知られる。そして彼が死んだという事実だけが、皆が去った後に岬の突端に残る男1の姿、そして一年後(?)に岬に花束を持って供養に来た女2(きのしたさちこ)によって提示される。そこに彼の死についての評価は存在しない。自分のためじゃないから肯定できるとは言っていないし、そのことが馬鹿馬鹿しい愚かなことだとも言っていない。ぼく自身は、そんな上司の罪をかぶって自殺するようなことは馬鹿馬鹿しく愚かだと思うが、しかしそのようなことで自殺してしまった人がここにいて、現実にもこれまで何人もいた以上、人間を見る視点の真摯さにおいては、そのように死んでしまう愚かさの中にも何らかの真実を汲み取らなければならないと思う。少なくとも文学や芸術は、そういう馬鹿馬鹿しさの中に何かを嗅ぎ取らねばならない。もしこの芝居で最後にみんなが自殺を思いとどまり、「よかったよかった」で終わっていたら、自殺防止キャンペーンに終わりもし、また自殺した多くの死者に改めて礫を投げるようなことにもなっただろう。女2は、最後に岬で、男1を悼んで悔しさに地面の砂を握りしめる。その割り切れない悔しさをぼくたちも共有する。そのバックに流れる石嶺聡子が歌う「花」(作=喜納昌吉)が歌詞の内容とは離れて意外に場面に合い、きのしたの長尺の表情や演技がぼくたちの割り切れなさとやりきれなさを乗せて素晴らしかった。

タイトルの通り、砂粒を握りしめることが、登場人物にとって、そしてもちろんこの芝居にとって大きな転機になる。まず宴会に飛び入り参加していた、町の自殺防止課職員(!)=女8(相川小百合)が、かつて、自殺しようとしていた少女を説得しようとして失敗し、走り去って身を投げた少女の背中を目に焼き付けて地に這い砂粒を握りしめたという告白を聞き、これまで自殺を望んでいた側の彼らが少女の死を悼む側に転じるという瞬間。それまで余計な闖入者として課長=男4(アンディ堀本)と一緒に全身で跳ね回って自殺志願者たちの宴会を好きなようにかき回していた彼女が、突然体験の中から真情を吐露し、再びそこで砂粒を握りしめる転換点は秀逸だった。

さらに冒頭で男1のシリアスな演技を、投身の順番を待ちかねて「あのー、まだでしょうか」と中断させ、以後のドタバタの張本人となる女1(古川智子)が、舞台奥からスーッと出てきて砂を掬い、石川啄木の「いのちなき砂のかなしさよ/さらさらと/握れば指のあひだより落つ」(だったか)などと口にしながら、啄木も自殺した……と言う。それを聞きつけた誰か(きのした?)

から啄木は自殺じゃないと聞いて「私、やめるわ、飛び込むの」と翻る時の古川の表情も、まさに憑き物が落ちたという感じで素晴らしい。このような短歌を詠む人なら自殺したに違いないと信じていた彼女は、啄木が自殺しなかったことを知って愕然とし、彼を「追って」死ぬこともできなくなり、馬鹿馬鹿しさに自殺を止めるのだった。夕日に向かって身を投げようとロマンチックに決意してやってきた彼女が、男1とすったもんだしているうちに夕日が沈んでしまう……という冒頭の展開も面白く、古川の体当たりでシャープな演技も相俟って、目一杯笑わせてくれたし、しみじみと考えさせてもくれた。砂を握りしめるというモチーフは再び女7(中森チャイ)によって固定化される。彼女は阪神大震災を連想させる災害によって家族を失い、絶望しきってこの岬にやってきた。その彼女に、既に自殺を思いとどまって此岸に戻っている者たちが「生きてることはつらいだけじゃないよ」とか「つらいのは私だけじゃない」いう言葉で励まそう、思いとどまらせようとする。しかし周囲の者たちが此岸に戻れば戻るほど、彼女の闇はどんどん深まり、彼女はいよいよ誘われるように岬の突端に立ってしまう。ぼくたちは、不運に打ちひしがれている者、思い詰めて死のうとする者に対してそのような言葉がいかに無力であるかということを、じゅうぶんすぎるほど知っている。それでも此岸に残った者はそれを口にしなければならない。そうでないと、自身が生きて立脚している地点が崩れてしまうから。彼女はまた砂粒を握りしめる。そして生きようと決意する。

砂粒を握りしめること、それは現実の手触りを思い出させることだ。自殺しよう、自らの存在を消滅させてしまおうと凝固してしまった思いの端を、アースのように放電させるのが、砂粒を握りしめる掌の強さ、そこに砂が食い込む痛さだったのだ。

言葉は無力だ、と言いたいときがある。家をなくし家族を亡くし仕事まで失くした人に、「生きてればいいことあるよ」などという言葉は無力だ。逆に人を怒らせもする、「ええ加減な慰めを言うな」と。しかし人々はそのような言葉を投げ、不思議なことにそれによって慰められたりもする。それはその言葉に文字面以外の何かが宿っていてそれが伝わるからだとぼくたちは普通思っている。そんな「何か」がここでは砂粒の感触だったわけだ。

そして、それは男1には通じない。彼は「自分のために死ぬのではない」ということを最後の支えに、それを名誉とさえ思って身を投げていったように思えるが、それはぼくには頭では理解できても容認することは難しい。そしてもちろんそんなぼくの理屈や言葉は決して彼に通じない。言葉が通じないことだけなら既にぼくたちは知っていたように思うが、砂粒の感触のレベルでさえ通じないというのは一種のショックだ。誰もが生の方へ戻っていく中で、ひとり死から離れられずにいることの孤独や断念の深さを、とても近しく感じてしまう。やはりそうだったんだろうか、外の世界のことは何も見えなくなっていたんだろうか。……

20年ほど前になるのだろうか、このことについては我ながら正確な日付とか年次とかをあえて覚えずにいるように思えるほど不確かだが、長兄が能登半島のヤセの断崖と呼ばれる自殺の名所で消息を絶った。今ここでこのことについての多くの思いを縷々述べる気はないが、兄に届く言葉はなかったのだろうか、兄が握りしめる砂粒はなかったのだろうかと思いながらこの芝居を見ていて、人は何も届かない場所に身を隠してしまうこともあるのだなと、妙な納得のしかたを、これまでも何度もしてはいたのだが、あらためて迫られたようで、やるせなかった。 (視聴覚通信16号)

Copyright:Shozo Jonen 1997-2000, 上念省三:gaf05117@nifty.ne.jp