![]()

「宝塚アカデミア」連載記事です

25 「宝塚の「女」〜「エンカレッジ・コンサート」から花總まりへ」

安寿ミラが出演した『クラリモンド』(兵庫県立芸術センター、6月2日)を観て、打ちのめされたような気分になっている。

ぼくが宝塚歌劇を見続けていることについて、どうも不思議に思う人が多いようだ。あからさまに言われはしないが、演劇でもダンスでも、いろいろ「本物」にふれているだろうに「なぜ宝塚を観ていられるのか」というような訝りがあるのだと思われる。そこにはやはり宝塚はまがい物にすぎず、まともに論じるようなものではあるまいに、という同情や憐れみが、またきれいな女の子を見て鼻の下伸ばしてるんじゃないのといった揶揄が、半分ずつぐらい込められているように見える。

前にも書いたことがあったかと思うが、エンカレッジ・コンサートを二回目からずっと指揮している吉崎憲治は、舞台上でコメントを求められ、「宝塚のコーラスは、どうしても混声合唱と比べると厚みに乏しくなるが、よく厚みを出せたね」というような意味のことを言ったことがあって、えらく率直な先生だなと思ったのと同時に、宝塚の長所も短所もこの辺りにあるのだろうなと思った。これもよく言われることだが、歌舞伎が男だけで演じられるからといって、少なくとも現代では偏頗なものだとは決していわれないのに、宝塚が女だけで演じられることで貶められるのはおかしなことだ。しかし宝塚は、女だけで演じられるからということだけで見下されているのだろうか。

頭の中を整理していこう。ぼくは吉崎のコメントを聞いて、そして様々なことを思い重ねて、宝塚では男役が声を低く太く男の声にするために苦労すると同時に、娘役も男役と重ならないように声を高く使うように制限されていることに、今さらながら思い至った。その舞台の上では、なかなか綾戸智絵のようなハスキーな低音は出す機会がないだろうし、平原綾香のように高音からドスの効いた低音まで自分の音域すべてを披露する機会もほとんどないことだろう。彩乃かなみが花組時代にエンカレッジ・コンサートで『エリザベート』からマダム・ヴォルフの歌を披露したことがあったが、あのパワフルでドスの効いた低い地声の迫力を、本公演で耳にする機会がほとんどないのは、惜しいことだ。もちろん彩乃は高音にも珠をころがすような魅力をもっているから、歌姫としての存在に物足りなく思うことはないのだが、もし彼女が宝塚でなければ…と思うことがないわけではない。さらに記憶をさかのぼれば、千紘れいかに、あんなふうにまでして退団して劇団四季に入りたいと思わせたのは、そういう物足りなさ、フラストレーションがあったからではないかと思う。

仮に音域だけをとって無理に図式化してみると、こういうことになるのではないだろうか。もちろん音の高低や音域の広さには個人差があるが、一般的に思われているのは、こんなようなところではないか。

高い 低い

普通の男 −−−−−−−−−

男役

−−−−−−−−−−−

普通の女 −−−−−−−−−

娘役

−−−−−−−−−−

ポイントは、希望的にはということでもあるが、男役や娘役は、普通の人よりも音域が広がっているというところにある。あくまで図式的に仮定しただけで、何の実証データもないのだが、普通の男女の音域の幅を九とした場合、娘役はより高い音を、裏声をきれいに大きく出せるようにすることで高音を中心に音域が広がって10の幅の音域をもつとする。男役は訓練の賜物で、普通の女性より低い方に音域が広がり、11の幅の音域をもつとする。しかしこの図式では、普通の男性と普通の女性の混声では13の音域の幅があるのに対し、男役と娘役の「混声」では12の幅しかもてないことになる。

宝塚では男役はもちろん、娘役も本来の音域を無理にたわめてでも男女のコントラストを明確にしようとしていると思われるが、吉崎はそういうことをふまえて、宝塚の「混声」が13、いや14もの幅をもてたのではないかと誉め称えたのだろう。その努力や鍛錬そのものを見れば、涙ぐましいほどに感動的で、人間の鍛錬のドラマとして見るとまことにすばらしいものである。ぼく自身、どちらかというと、タカラジェンヌたちのその血のにじむようなプロセスを見て、勇気づけられたり心ふるわせたりしてきているように思う。しかしそこには、どうしても無理してたわめた物足りなさや、何かが失われてしまったような欠落がある。歌舞伎は混声合唱をしないが、宝塚はそれをしようとする。同じフィールドで勝負しようとすれば比較され、比較されれば物足りなさが強調されるのもやむをえないことなのかもしれない。

そしてそれはおそらく歌の音域だけのことではない。男役は女であるという枠の中での仮構された男らしさを、娘役は女である以上に女であることを求められ、そうするとステレオタイプに投身して行くしかないというのが、宝塚の限界なのだろう。たとえばよくショーで演じられる、ハードボイルドタッチの裏世界の男が、深いスリットの入ったドレスの美女をめぐって酒場で争い、実は一匹狼のほうの男と女は幼なじみで、その男が撃たれる刹那、女がその間に入って撃たれ、息絶える……何か、そんなステレオタイプそのものになること以外に、人間の真実を描く方法を、宝塚はもたないのだろうか。

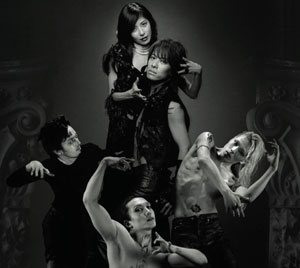

さて、遠回りしたが、安寿ミラはクラリモンドという高級娼婦でありヴァンパイヤである蠱惑的で運命的な美女を演じ、圧倒的であった。H・アール・カオスの大島早紀子が振り付けた森山開次(コンテンポラリーダンスの鬼才。写真右)、舘形比呂一(ザ・コンボイの中心メンバー。写真下)、熊谷和徳(タップダンサー。この力強さは圧倒的だった。写真左)という特異な優れたダンサーの向こうを張って、存在感の大きさでまさに運命の女、femme fatalであることができていた。もちろん垣間見せたダンスの鮮やかさはすばらしい説得力のあるものだった。本人は「もう少し若かったら一緒に踊りたいけど、あそこまでは出来ない。インパクトを強く演じないと、かすみそう」と言っていたようで(2006年5月10日読売新聞)、安寿としては物足りないものだったのかもしれないが、腕のひときわの伸びなどから伝わってくるのは、香気や妖気という他はないような形をとらないもので、優れた表現というのはこういう表われをもつものなのだと実感できるようなものだった。

さて、遠回りしたが、安寿ミラはクラリモンドという高級娼婦でありヴァンパイヤである蠱惑的で運命的な美女を演じ、圧倒的であった。H・アール・カオスの大島早紀子が振り付けた森山開次(コンテンポラリーダンスの鬼才。写真右)、舘形比呂一(ザ・コンボイの中心メンバー。写真下)、熊谷和徳(タップダンサー。この力強さは圧倒的だった。写真左)という特異な優れたダンサーの向こうを張って、存在感の大きさでまさに運命の女、femme fatalであることができていた。もちろん垣間見せたダンスの鮮やかさはすばらしい説得力のあるものだった。本人は「もう少し若かったら一緒に踊りたいけど、あそこまでは出来ない。インパクトを強く演じないと、かすみそう」と言っていたようで(2006年5月10日読売新聞)、安寿としては物足りないものだったのかもしれないが、腕のひときわの伸びなどから伝わってくるのは、香気や妖気という他はないような形をとらないもので、優れた表現というのはこういう表われをもつものなのだと実感できるようなものだった。

歌については、元々声量豊かな人ではなく、雰囲気を聴かせるようなタイプだったと思うが、今も(少なくともこの公演では)朗々と歌い上げるわけではなく、しかし修道士ロミュオー(貴水博之)にせめて血を一滴だけでもと迫る二重唱では、愛らしくセクシャルで、しかも鬼気迫る中から、これは真実の愛というものではないだろうかと思わせてしまうような切実さがあったのだ。震災の年の退団から10年以上を経て、本当にこの人は日本の舞台芸術にとって重要な人になったとうれしく思うことができた。

『クラリモンド』自体は、ゴチック・ロマンの名作として名高いテオフィル・ゴーチェの19世紀の怪奇小説であって、現代の女性を描いたものではないが、安寿の存在感で普遍的な真実となったところがすさまじかったわけだ。そして安寿がこの魅力的な配役の中でひときわ輝くことができたのは、女の魔性というものを存分に発揮できたからにほかならない。

そこでぼくは思うのだが、あるいはたびたび思ってきたのだが、なぜ宝塚の中ではこのようなことが実現できないのだろうか。もちろん予算の問題や、多くの団員を使わなければいけないという制約もあるだろうが、女性が女性であることの魅力をストレートに発揮できる機会は、どうしても与えられないのだろうか。

さて、『Never Say Good-bye』は、いろいろ物足りないところはあるが、なじみの薄い現代史の事績を扱いながら、なかなか感動的な芝居に仕上がっていた。花總まり演じるキャサリンは、おそらく小池修一郎が花總の魅力を最大限に発揮するために造形した、渾身のはなむけであったといっていいだろう。

この作品で花總は、これまでの舞台での歳月を集大成するように、様々な表情と魅力を見せた。キャサリンの孫ペギーとして過去を追想するしっとりとした姿、ペギーの姿は外にはねた金髪とジーンズ、原作の改変に激怒する作家キャサリン・マクレガーとしてユーモラスなほど強い鼻っ柱、ライター仲間の中のマドンナとしてのオピニオンリーダー的な強さとピーター(初嶺麿代)を振り回している強さ、「ハッ」と気合いを入れてジョルジュ(和央ようか)のスタジオへ写真を取り返しに行く後ろ姿には自分に気合いを入れながら歩み続けている懸命さとおかしさが共存、スタジオでジョルジュのデラシネとしての来し方に耳を傾け感動する純真でストレートな姿、市街戦で銃を持とうとする性急さ、緊張した表情、サグラダ・ファミリアで占い師アニータ(毬穂えりな)からジョルジュが「愛することのできる人にめぐり会った/さすらいの末にやっとみつけた愛」と告げられるのを聞いて上気する愛らしさ、ピーターに別離を告げる透徹した冷たい美しさ、ラジオの仕事を続けることをジョルジュに話す複雑な表情の中に見える意志の強さ、放送室での追い詰められた悲痛さ、チャリティ・アトラクションの会場での放心した無表情、オリーヴの丘でフィルムを渡されとまどいながらも出版をと決意する自らの思いを吹っ切るような強さとある種のすがすがしさ、そしてフィナーレの和央とのデュエットで見せるすっかり頼り切ったようで喜びに満ちた笑顔。

劇の構成から見ても、冒頭でエンリケ(凪七瑠海)と二人で登場してドラマへの導入を行い、映画の製作発表パーティーの会場に怒鳴り込んだ時の「このシナリオは何? 私が書いたカルメンは民衆の代表者よ。ホセはファシズムの犠牲者として描いたのよ。それがただのメロドラマになっているわ」というセリフで、この劇の設定から展開まで、ある程度予見できるようになっている。そして再びエンリケと登場して、幕を閉じる。つまり、この劇はペギーとキャサリン、つまり二人の花總が始め、エンジンをかけ、終わらせたわけだ。

トップスターである和央のサヨナラ公演であるこの公演で、同じく退団するトップ娘役である花總が、これほど重視、重用されているというのは特筆すべきことではあろうが、それでもやはり娘役は男役の陰で数歩退かされているのが宝塚であるということも痛感させられた公演だった。きびきびと、またクールに現代を生きる女性を好演し続けてきた花總でさえ、男役と娘役の壁を越えることができなかったのか、というあきらめのような思いがある。フィナーレではもっともっと花總の姿が見られると思っていたし、ペギーがその後のキャサリンを語る場面はもっと長くてよかったし、キャサリンとして最後を語る強い独白も聞きたかった。例のけがの後、体調が十分でないらしい和央を気遣ってか、いっそう引き気味の演技に終始したようにも思える。退団発表後、退団までの間に、これまでの勢いから失速してしまったかのように、ディナーショーもバウ公演も何も予定されず、写真集も発売されずに去っていくということについては、劇団との間に何か確執があったのだろうかなど、様々な憶測も乱れ飛んでいることだろう。

多くのタイトルロールを演じてきた花總でなら、女性が女性として新たな何ものかを切りひらくようなドラマを見せることができるのではないかという期待は、残念ながら期待に終わってしまった。タカラジェンヌは退団しないと女性を生き、描くことができないのだろうか、娘役でさえも。