芝居屋坂道ストア

「雨ニ浮カブ」

1998年8月1日、於・神戸アートビレッジセンター。脚本・演出=角ひろみ。

冒頭、この劇団の魅力の一つである、やや即興的で混乱しているのかと思わせながら、時折のシンクロやゆるやかな話題の収斂によって強い構成があることに気づかされる、スピーディに劇の要素を一気に出してしまう二組の掛け合いで始まり、やや戸惑いながらも巻き込まれていた。

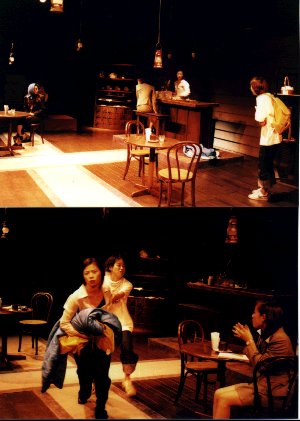

それは田の字型に区切った床に対角線状に配置されて重なるように交わされる会話で、二組の二人の若い女性が将来の夢を語っているというわけだ。冬子(大木なつ美)と流石(大西美穂)はとびっきりおいしいコーヒーを入れられるようになって喫茶店を開店。美奈子(岡知美)とかなえ(角ひろみ)は劇団を作って大入りに。関係のなさそうな二組の会話なのに、時折セリフがシンクロして声が合うのがとても面白い。こういう仕掛けには、呼吸や間合いといった一定以上の技術が必要なことはもちろん簡単に想像できるが、ちょっとしたゲームのような面白さがある。正直に告白すると、背筋がゾクッとするほどの心地好い驚きがあった。これまでの公演でも、ダンスやコロス、歌と、彼女たちはかなり完成度の高い仕掛けを組んだステージを見せてくれていたが、今回も冒頭から目を見張った。

それは田の字型に区切った床に対角線状に配置されて重なるように交わされる会話で、二組の二人の若い女性が将来の夢を語っているというわけだ。冬子(大木なつ美)と流石(大西美穂)はとびっきりおいしいコーヒーを入れられるようになって喫茶店を開店。美奈子(岡知美)とかなえ(角ひろみ)は劇団を作って大入りに。関係のなさそうな二組の会話なのに、時折セリフがシンクロして声が合うのがとても面白い。こういう仕掛けには、呼吸や間合いといった一定以上の技術が必要なことはもちろん簡単に想像できるが、ちょっとしたゲームのような面白さがある。正直に告白すると、背筋がゾクッとするほどの心地好い驚きがあった。これまでの公演でも、ダンスやコロス、歌と、彼女たちはかなり完成度の高い仕掛けを組んだステージを見せてくれていたが、今回も冒頭から目を見張った。

冬子が一人で切り盛りしている喫茶冬子。初めから上手のテーブルにスーツ姿の雪子(森井陽子)が坐っている。「当店自慢のスーパーブレンドコーヒーでございます」と言ってコーヒーを出す冬子をあこがれている雪子。閉店直前、にわか雨に降られて登山姿の美奈子が転がり込むようにやってくる。ここから劇は流れていく。

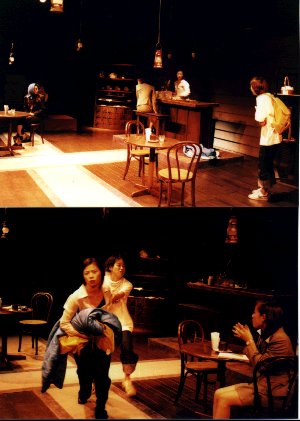

この美奈子がとんでもない奴だった。わが身も顧みずタレントを志望して丹波篠山を三日前に出奔、空腹を抱えてコーヒー、ケーキ、玉子、と次々に平らげていくが、いよいよ看板ということで冬子が代金を告げると、やはり持っていない。あげく、「ママは結局、お金なんですか」「そんな、ごむたいな」と開き直る。「じゃあ、私、働きます」と、冬子の同意も得ぬまま店の床に寝袋を敷こうとまでする。無邪気な率直さを通り越して、無礼な侵入者、異物である。

このような突発的な異常な状況に見舞われ、周章狼狽する女性を、大木なつ美はいつもリアルに演じている。「あばれ家越え」でも、彼女の周りの人間は理不尽なまでにいい加減だったり残酷だったりする。それに適当に合わせようとしながらも、最後にはどうしようもなくなって「いい加減にして下さい!」と叫ぶと、かえって逆襲を受け、ますます状況は悪くなる。底なしの蟻地獄のような状況だ。これは少し村上春樹の小説の主人公にも似ている。周囲の無邪気な残酷さにうろたえながらも、なんとか自分自身は「いい人」であり続けるようにしようと努力する、それも本当は「こうありたい自分であろうとする」という一つの保身のようなことではある。大木は「いい人」らしく取り繕おうとするアタフタした表情や、意を決して反撃に出るときのキツイ表情をとてもリアルに立ち上らせることができている。

やはり状況はもっと悪くなる。何者かから送られる脅迫状。サングラス姿でロイヤルミルクティーを注文する、いわくありげな客。スーパーブレンドコーヒーの秘密を教えてくれと泣きつき、開き直って刃物を振り回す奇妙で暴力的な女、かなえ。冬子をかばおうとしてか美奈子がママになりすまし、冬子はアルバイトということになってしまう。かなえを取り押さえるための凄まじい乱闘シーン。美奈子とかなえの際限ない不幸自慢……不条理劇の様相さえ呈してくる。

そこから劇を流していくのが、サングラス姿の女だった。訳知りげにコーヒーの秘密を「教えたらええやん」という彼女の頬を、冬子がいきなり張る。彼女は、かつて冬子と一緒にこの店をやっていた、流石(さすが)だったのだ。

冬子にしてみれば、流石は店の計画も自分もほうり出して一人でどこかに行ってしまった。流石にしてみれば、冬子は自分から先生もお金もすべて奪ってしまった。冒頭の二人の楽しげなテンポのいい会話が思い出される。「先生」をめぐる二人の、抜け駆けはナシよといった無邪気な恋のさや当てや、冬子のコーヒーへの情熱が楽しく思い出されるのに、なんと遠いところまできてしまったのか。

そこで停電、というわけで真っ暗になってしまうのが、このお芝居のセンスのいいところだ。この頂点まで極まり煮詰まった人間関係のドラマになんらかの収拾を図るために、ちょっとクールダウンしたい。しかしこの根深い不幸や思い違いや恨みやらを一挙に解決できるような展開を図るのは、かなり無理がある。そこで彼女たちは、スッと灯りを消してしまったのだ。ロウソクの灯りに浮かぶ彼女たちの表情は、よく読み取れないだけに様々なことをぼくたちに思わせる。誕生日はいつも雨だったとか、自分だけ一人遠くにいるみたいとか、漂流教室(もちろん震災を踏まえている)ならぬ漂流喫茶だねとか、まるでぼくたちが思っているようなことを彼女たちはポツポツと話している。さっきまでの緊張はなかったかのようだ。

誰ともなく溜め息をつく。「幸せが逃げていきますよ」と誰かが言う。そりゃあ、幸せも避けて通るやろ。冬子が「流石、」と呼ぶが、彼女は答えない。「あんたがいなくなって、先生ともうまくいかなくなって、別れてん」「いつ?」「開店前」。

本当は、だからどうだと言うのか。だから許してね、という理屈にはならない。しかし「ずーっと一人でやってきてんよ」という訴えるような呼びかけである。「戻ってきてくれたんでしょ」「どんな顔して店出してんのか、見てやろうと思って。……一人でもやっていけるんでしょ?」「やっていけるよ。でも、この先も私一人に押しつけるの?」。

そういう展開もあったのか、と思う。傍目にはわかりにくい、深い友情とか同士愛とかいうものに結ばれていなければ、このような言葉は出なかったと思う。一人の男とコーヒーの夢、その二つをめぐって、二人は今や過去の戦友となりえていることを、短い時間のあいだに察知していたというわけだろう。

このあと美奈子とかなえの会話から、この劇自体が劇中劇として設定されていることが知れる。そういえば冒頭の二人の夢は劇団作って超満員、というものだったわけで、その流れであるわけだが、ここ以外の場面でそれがうまく受けられていたわけでもなかったように思う。

電気が点き、流石は「そんな簡単に一緒にやっていこうなんて、言えるわけないでしょ!」と、ほとんど叫ぶように言う。こういう時の大西美穂の声、姿は素晴らしい。彼女の端正で美しい顔かたちからはちょっと想像しにくいほどのハスキーで渋い声。しかもコテコテの関西弁だ。外向きにはけっこう強がりでガラッパチな性格を見せながら、内面ではとてもシャイな細くて弱そうな女、を感じさせる二重性を持ち合わせている。彼女に何か無理を言って、「なんでやのん!」と言わせてみたいような、そういう女を演じさせると、おそらく天下一品であると思う。

そして、先生の記念のコップを、冬子は床に叩きつけて割る。何かを終わらせようとする鋭い行為だ。そこで美奈子が「皆さん、今です。せーの、で一回だけため息つきましょ。せーの、ハー」。そしてテネシーワルツが流れる。再び喫茶店としての時間が戻る。流石がやっと二人の自慢のスーパーブレンドコーヒーを飲み、「変わってない」と呟くように言う。秀逸だ。そしてみんな去っていく。流石も去っていく。彼女たちの背中に、冬子の「ありがとうございました」という声がかぶさる。

ここで終わってもよかったと思うのだが、エピローグとして、冒頭から店に座っていた女、雪子がこの店のママになっていて、冒頭と同じように座っている女(石川清恵)がコーヒーをおかわりし、そこへ他の四人が走り込んでくる、というシーンが付け加えられる。冬子に憧れていて、就職試験をさぼって来てしまったと言っていた雪子が、なぜカウンターの中にいるのか、いくつかのストーリーが考えられるが、結果的には繰り返されているということとか、受け継がれているということとかを受け取ることができる。かつて熱い時間を共有した二人の「いい女」の再会を見てきた終わりに、何か余韻めいたものを加えようとする思いのあらわれだったと思うが、少々唐突なような気もした。

満ち足りた感じがすると言うか、からだの中にゆるやかな音楽(たとえば、劇中で使われていたテネシーワルツ)が流れているような気分になれた。

「あくびと風の威力」

1998年2月23日 作・演出=角ひろみ。いつもながら舞台が美しいのが印象に残る(美術=清花也)。神戸アートビレッジセンター、2階ホール、満員。

時は西暦2005年、つまり震災から10年、小学校6年1組の同窓会の前夜、直(岡知美)の一人暮らしの部屋に涼ちゃん(大木なつ美)が泊まりに来た、という設定だということをパンフレットでも直の冒頭の独白でも知らされてはいるが、舞台でただ二人は寝ているだけのように思える。飲み過ぎて酔っ払った涼ちゃんが「天井が落ちて来る」と言って天井相手にボクシングを真似て、直にも「戦お」と促すが「私、戦わへんねん」、眠るねん、眠ってる間はつらいことも思い出さへんと言って、流したりする軽めの淡々とした会話を、こちらものんびりと、しかしいつ震災に絡んでくるのだろうとちょっと落ち着かない感じで見ている。

この女の子たちが何となくゴロゴロしている感じは、彼女たちの以前の作品でも見られたものだったことを思い出す。それはどこにでもある日常の普通の時間の流れを、しかし鮮やかに描くことができている。彼女たちの当たり前の地言葉が耳に心地好く、彼女たちの表情の豊かさと美しさが目に気持ちいい。彼女たちの言葉が神戸弁か大阪弁か、そのあたりはよくわからないが、今どきの若い子たちの大阪近辺の言葉であることは確かだ。意識的に「正しい大阪弁」「正しい神戸弁」を使おうとしているということはなく、時々「○○がさー」という関東弁脈の間投詞が混じるところなど、かえってわざとらしさがなくて好ましいと思う。このように、フラットな時間の流れをちょっと魅力的に展開できるところから、やがてドラマが成立するのだと思う。

たとえば電話が鳴る。直は出ない。留守電がセットされていて、何も言わずに切られる。小学校を出て10年、直も大人の女になったんだなと思わせる小さなシーンだ。

そこへまた友人たちが訪ねてくる。もう夜も遅いのに、部屋のドアをコンコンコン、コンコン、とノックして。それを聞いて直が驚く、「アジトの信号や!」。おなかの大きな真紀(大西美穂)らが現われ、10年前の懐かしいもの尽くしが始まる。10年ぶりの同窓会なら必ず展開される一コマだと言っていい。ちょっとした歪みとして投げられるのが、直に対して真紀が「音大はどうしたん? 約束したやん」と鋭く詰問するところだ。大西美穂の端正な顔だちからは少々意外な、ハスキーでやや乱暴な関西弁が発せられ、それが詰問の調子で叫ぶのだから、結構本当に怖い。どんなに親しかったとしても、ふつう同窓会でそこまでは言わへんやろ、と思う。たとえば図画の成績がよくて「絵描きになりたい」と言ってた男の子が、10年後に旅行代理店の営業をやってたと聞いたって、誰も非難しないだろう。なぜそこまで責めるの? というわだかまりが残るところだ。

と思っていたら、風の音、印象的な音楽(大木なつ美)が流れ、場面は授業風景に移っている。10年前だ。合唱大会に向けての練習(なぜかピンキーとキラーズの「恋の季節」。直は伴奏担当、時津利栄子(角ひろみ)は歌わない)、ちょっと変わった保健室の片桐先生(山田かつろう=客演)と直のちょっと深い奇妙な会話、秘密のアジト、転校生(涼ちゃん)、教室内での盗難騒ぎ、進路相談、キスの練習……といった他愛ない小学6年生の日々の出来事が印象的にちりばめられている。それは必要以上に甘美でもないし、残酷でもない。適当に少女の無邪気さや意地悪さが仄見えて、あえて言えばそのような当たり前の日々の貴さが改めて提示されていることが徐々に痛いほど伝わってくる。このような当たり前の日々を当たり前に描けるのが、この劇団の大きな魅力の一つだ。

この時ぼくたちは既に、いつかこのような日々が一瞬のうちに崩れ去ってしまうことを知っているからだ。それは、現実で知っているということでもあり、劇について劇の外側から(新聞記事で)知らされているということでもあるのだが。このことが劇の中で知らされているのではないということが、もしかしたらこの劇の弱みであるかも知れない。あるいは、震災のことを扱っていると知らされなかったほうがよかったのかも知れない。「ほな明日。お休み」と言って別れていく少女たちの姿に、明日が当たり前にあるということを疑いもしなかった日々があったことと、今震災から3年を経て、再び明日の存在を疑わなくなっている自分を思う。最後だと知らされていない最後の日があったとしたら、それは当たり前の一日として迎えられ、突然に終わりを告げる。最後の日だからと言って特別のきらめきを持っているわけではないはずだ。

1995年1月16日、芝居屋坂道ストアは旗揚げ公演の楽をおさめて、打ち上げをやって、深夜に自宅に帰ったそうだ。ぼくはその日、勤務先の大学の卒業生たちと寄せ鍋をつついていた。それはちょっと特別なことのように見えるかも知れないが、最後を意識したものではなかった。次の日の夜には大阪でイシダトウショウの公演があるのを楽しみにしていた。そのようにして1月17日の朝は迎えられるはずだったのだ。そして「ほな、また」という挨拶の言葉の多くは、宙ぶらりんになった。

この劇の中で少女たちが「ほな、明日な」「お休み」と口々に言い合って別れていくのを見ると、ああいよいよ翌朝にあの揺れがやってくるのだなと覚悟した。そのような「ほな」が何度かあって、ぼくはこのような繰り返される日常の叙述を愛している。

直、真紀、亜矢(森井陽子)は、アジトの大きな椎の木の根元に宝物を埋めていた。野球の選手になって阪神に入りたいという真紀はタイガースの帽子、亜矢はみんなで撮った写真、そして直は枕。その上で、それぞれが思いを寄せている男子に手紙を出して、もしその気があるなら、この場所を掘って宝物を受け取り、代わりに自分の宝物を入れておいてほしい、と伝えていたものだ。なんだかひどくまだるっこしいが、そのまだるっこしさ自体を少女たちは「ロマンチックやなぁ」と楽しんでいた。

合唱大会の前の日、3人はアジトで、新しくアジトの秘密を知ることになった涼ちゃんと時津を交えて、椎の木の根元を掘ろうということになった。しかし直が「わかってしまうのって、いや。明日にしよ」と反対し、みんなもさらりと「明日の放課後な」ということで合意する。そして、明日はなかった。

直が頭を押さえてうずくまったと思ったら、それがそうだった。直は毛布をかぶったまま、テレビに映し出される名前を読んでいる……かわべまき、こうづきあや、ときつりえこ……ここでは震災は数千人の死ではなく、真紀の、亜矢の、時津の死であり、それをかなしむ直のかなしみである。

直の部屋に大きなお腹で現れた真紀たち、あれはどのような現れだったのか。この劇団は、しばしば宇宙人や向こう側の世界といった、霊的な不思議を登場させてきた。しかも、震災という一瞬にして大切な人を失うという経験は、死者がまだすぐそばにいるような感覚や、喪失を受け入れられないという拒否の心を生じさせてしまうようで、先日観た<いるかHotel>の「破稿・銀河鉄道の夜」でもそうだったことを思い出す。それは夢だったのかも知れないが、「この10年、カワベらに責められ続けてんねん」と叫ぶ直、「思い出されたい」と叫ぶ亡き少女らの思いが形をとっていたのだと思う。

直たちは友人たちの突然の不在を「キャンセル」という言葉で表していく。約束はキャンセルされた。明日という日の存在もキャンセル。少女たちの未来もキャンセル。キャンセルされた未来のことを、亜矢たちが思って叫ぶ……制服着たかった、居酒屋行きたかった、マニキュアつけたかった、彼氏と手ぇつないで歩きたかった……小学校を卒業して10年の間に普通の女の子が普通に経験する任意の事柄が、改めて口を衝いて訴えられる。それに対して直は「そんなん、やってみると大したことやないよ」と慰めるが、それはもちろん慰めにはならない。真紀が「音大はどうしたん。約束したやん」と責めたのも、自分たちの10年を直に仮託するような気持ちのせいだ。そして生き残ったことへの自責の念が直に「あれから何もせんと、ピアノも封印してん」と叫ばせる。そんな直に真紀らは「ちょっといろいろ言ってみたかってん。……なあ、見てきて、アジト」と最後に軽くいなす。これは優しさであると言うよりも、諦念や成仏と言ったほうが近い境地かも知れない。

10年の間に団地もアジトもなくなってしまった。死んだ少女たちには「10年間」はなかったし、同じ10年の間、直は彼女たちに責められ続けて、今なお眠りの中に逃避の先を見いだそうとしている。予測される2005年のぼくたち。その時ぼくたちは、そして神戸はどのような「その日」を迎えるのか。思いは暗澹へと向かいがちだ。

今回の公演で、直役で主演をつとめた岡知美。いつも淋しげで、泣きそうな、おしっこしたそうな顔をしているのが印象的だった。保健室の常連で、ピアノが上手くて、いつも言いたいことの何分の一かしか言えなくて、ある日教室の机から友人たちの糊やはさみを盗む……そのようなちょっと境界線上にいる少女を好演した。髪を切ったせいもあるのか、前作に比べて格段にきれいになっているのに驚いた。真紀役の大西美穂は、スラリとした容姿とカラリとしたハスキーな声で、それだけでもじゅうぶんなのに、どこか少しがらっぱちな感じがしばしば屈折した深みを感じさせ、いっそう魅力的だ。涼ちゃん役の大木なつ美は、前作の主演。今回は転校生ということでやや出番も少なかったが、状況の変化に翻弄されてオロオロしながらも未知の世界に入っていく、村上春樹の主人公のような役どころが続いていて、そのような気分を実に上手く出す。ダンスのキレ、身のこなしが美しく、ちょっと別世界を思わせるような容姿の持ち主だ。時津役の角ひろみは、今回から作・演出を本格的に担当。役者としても、たどたどしい話し方でちょっと浮き上がった、独特の世界を持った少女を上手く表現。このような、役者たちの魅力がこの劇団を魅力的にしていることは言うまでもない。

「こんな別世界、作っちゃったんですけど」

芝居屋坂道ストア「マイナス100℃の夏」

宝塚北高校演劇科OGを中心とした若い劇団の第4回公演(7月27日、KAVC。作=うわやみほこ)。二人の女子大生(大西美穂、角ひろみ)の、ごく自然な関西弁の台詞や演技が印象的だった。彗星についての課題が出たんで、しょうがなく星がきれいに見える冬の海の家に来ちゃって、ごろごろ寝っころがりながら交わされる「あんなぁ、私なぁ……」てな調子のダルな会話。どんな小さなトラブルも人生の一大事になったり、急に自分の興味に話をそらせたりするフラットなやりとりに、冬の夜の冷たさのせいか、若さが美しく結晶していた。

途中で一人が事故で死んでしまったり、彗星の精(大木なつ美)が現れたり、時間設定が数年飛んだりという唐突さも、気にならないばかりか、舞台を一種の亜現実として豊かにふくらませた。そんな別世界を、等身大の演技から自然に作り上げてしまった彼女たちに、脱帽。(「JAMCi」掲載)

等身大でありながらも世界は構築され続けている

そりゃあ若い女の子が体当たりでナチュラルな芝居やってんだから、見てて

楽しくないわけないですよ。でもただナチュラルやシンプルっていうだけじゃ

なくてね、この現実を超えようっていう、蛮勇みたいなものがあるんだな

■初めて見るというスリル

見たことのない劇団の芝居を見るというのは、なかなかスリリングだ。幕が開いて舞台のしつらえを見、役者の顔や姿を認識し、台詞の出し方を確認する……一つ一つの手探りの作業が期待を高めたり、違和感を増幅させたりするわけだ。

芝居屋坂道ストアという女性だけの劇団を初めて見たのは去年の夏、新開地のKAVCで「マイナス100℃の夏」。何の予備知識もなく、ブラリと入った劇場で、100分後には自分の中にまた一つ、大切にしておかなければならない双葉のようなものが生まれたことに興奮していた。

まずセットがよかった。あとで季節外れの海の家だとわかるのだが、照明の具合といい、面の拡がり方といい、そこの空気の冷たさが伝わるような、ドラマを持った装置だった。そこへ帰宅を急ぐOLたちが自転車に乗って現れる。交わされている会話は軽やかな関西弁で、まるでぼくが通勤の電車の中で耳にしたり、勤め先で学生たちがさざめいているのと同じような、愛すべき軽快さを湛えているではないか!

それから劇は、時間をさかのぼったり、突然<彗星の精>が現れたりと、ちょっとした歪みを見せる。急に時間がさかのぼり学生時代に戻って劇の主な部分を占める時間が展開され、また三年後に戻ったりするのだが、それが自然な意識の流れとして、作劇の無理な操作とは感じられないところがいい。ぼくたちは意識の中で、平気で何年も前の世界に浸ったり、仮定の世界で遊んだりしている。そんな意識の気紛れさがきちんと認識され、何気なく定着されているところに、劇が劇的という鎧の下にでなく、とても自然なこととして捉えられていると感じ、大変好ましく思ったのだ。

彗星の精の出現についてもふれておこう。彼女は突如現れ、この現実の温度に馴れていた空間に違和を与える。「なんで大学行くの?」「なんで勉強するの?」と矢継ぎ早に、ふだんぼくたちが隠蔽して済ませようとしている問いを重ね、他の者を鼻白ませ、緊張が走る。それは聞かない約束じゃない!と、耳を塞ぐ。

しかしそれは問われなければならない…そんな言い方は彼女たちにふさわしくない……きっと問いたかったのだ。彼氏の変な癖を寝っころがりながらフラットに喋っているのと同じように、生きている意味とか、死んだらどうなるんだろうとか、人と人との関係はとか、そういうことを彼女たちは語り合いたい。それが実現するためには、彗星の精という他者が必要だったのだ。

そんなふうに、ぼくはこの劇のシーンのすべてをいとおしく思った。

■現実をちょっと超えて

昨冬の「在庫の晩餐」では男優も加えてみた。別に違和感はなかった。前作が海の家という設定だったように、この作品ではショーウィンドウだった。初めてディスプレイのプラニングを任された女性と、助っ人たち。アクシデント、不思議なマネキン……。辻仁成の小説に似たプロットがあったように思って、彼の小説が好きなぼくはちょっと嬉しかったりした。

彼女たちの作品はいつも、個人的にも社会的にも中途半端な移行期にある女性の揺れや些細な愉しさやかなしみ、迷いや苦しみを、日常の中にうまく絡めてすくいとっていくようだ。そしてこれが作劇上で肝腎なことのように思えるのだが、その日常からものごとの本質に肉薄するために、ちょっと非現実的な仕掛けを絡める。

彼女たちは意識していないようだが、それは吉本ばななの小説の世界に似ていると言ったらわかりやすいのではないだろうか。吉本の小説の中では、二人が同じ夢を見たり、いなくなった人と交感できたり、予知能力があったりといったオカルトっぽい現象がごく自然に現われ、ごく普通に受け止められ、小説のクライマックスとなったり、前提としてうまく機能していたりする。

彗星の精が突然訪れたり、マネキンたちが動き出したり、扉の向こう側にもう一人の自分(たち)がいたり(今夏の「あばれ家越え」)というように、不思議な非現実が普通に提示され、当たり前のように収束する。これはもう、時代の感性だと思う。ちょっと現実からワープするような事態が出来することを、きっと現在に存在するぼくたち(よりずいぶん若い彼女たち)は、半ば本能的に求め、それによってしか何か本然的なものに繋がっていかないということを察知しているのだ。言語や理論ではそこに到達しにくいのが、現在なのだ。

■歌の発生と世界の構築

そして最新作「あばれ家越え」は、<隠していた私>と出会うための物語だった。しけた下宿屋の住人は、誰もが何か自分に言い訳をしながら宙ぶらりんだ。途上であったり中途半端だったり、模索していたり「とりあえず」の状態だったりする。一人の新入りが一つの扉を開けて見つけた、向こう側の世界の閉じ込めてしまった自分を回復するという、克服と成長の物語だ。

この物語が進行し、クライマックスを迎えるために、彼女たちは歌を巧みに活用した。みんなで扉を開けて、閉じ込めてしまった自分と向き合おうというシーン、「越えるしかないんですよ、今の自分自身を、越えましょうよ!」という台詞に続いて全員が「ワァーッ、越えてみせます、あばれ家を!」と叫び、「天城越え」のイントロがカラオケで流れる。一人が歌い、他はレスリングでぶつかり合いながら、「自分と向き合う勇気を持てた今なら!」と扉に近づいていく。

ここで用いられた歌という仕掛けは、日常よりちょっと浮き上がったテンションを示す。歌は時間を止めて、思いを時間の中でゆっくりと転がす。「天城越え」の少し前に歌われたBOOMの「釣りに行こう」は、高知出身のホステスの思いを故郷に連れて行くために素晴らしい効果を発揮した。特に故郷を持たない者も「どっかに帰ろうかなぁ……そやけどなぁ」と揺れたはずだ。以前「ウンタマギルー」という映画を観たときに、戸川純演じる沖縄の娘がふとした感情の昂ぶりに言葉が歌に転じていく様を見て、そのように自然に歌を心に持つことをうらやましく思ったことがあるように、この劇団はそんな自然な歌の発生を求めているように見える。ふと歌が口をつく、ふと超現実的な世界が垣間見える……そんな時間の流れが変わるシチュエーションを大切にしているように見える。

彼女たち自身、高校時代からの演劇体験をベースにしながら、それから数年を経て、いま女性として、人間として人生の重要な時期に差しかかっているに違いない。そして劇は、それを越えていくための営みのように見えている。いかに自然にさりげなく、背伸びすることなく等身大な世界を作り上げていくか。それが彼女たちの現在にとって、劇を作る意味であり、生の過程における自己確認の作業でありうるのだ。彼女たちのその作業を見ることは、ぼくにとっても同じ意味を持ち、その再検証として成立する。ある時代を表現者と同伴することのよろこびはこのような中にある。(「JAMCi」'97年12月号、特集「活性劇団を探検する」)

©Shozo Jonen 1999

それは田の字型に区切った床に対角線状に配置されて重なるように交わされる会話で、二組の二人の若い女性が将来の夢を語っているというわけだ。冬子(大木なつ美)と流石(大西美穂)はとびっきりおいしいコーヒーを入れられるようになって喫茶店を開店。美奈子(岡知美)とかなえ(角ひろみ)は劇団を作って大入りに。関係のなさそうな二組の会話なのに、時折セリフがシンクロして声が合うのがとても面白い。こういう仕掛けには、呼吸や間合いといった一定以上の技術が必要なことはもちろん簡単に想像できるが、ちょっとしたゲームのような面白さがある。正直に告白すると、背筋がゾクッとするほどの心地好い驚きがあった。これまでの公演でも、ダンスやコロス、歌と、彼女たちはかなり完成度の高い仕掛けを組んだステージを見せてくれていたが、今回も冒頭から目を見張った。

それは田の字型に区切った床に対角線状に配置されて重なるように交わされる会話で、二組の二人の若い女性が将来の夢を語っているというわけだ。冬子(大木なつ美)と流石(大西美穂)はとびっきりおいしいコーヒーを入れられるようになって喫茶店を開店。美奈子(岡知美)とかなえ(角ひろみ)は劇団を作って大入りに。関係のなさそうな二組の会話なのに、時折セリフがシンクロして声が合うのがとても面白い。こういう仕掛けには、呼吸や間合いといった一定以上の技術が必要なことはもちろん簡単に想像できるが、ちょっとしたゲームのような面白さがある。正直に告白すると、背筋がゾクッとするほどの心地好い驚きがあった。これまでの公演でも、ダンスやコロス、歌と、彼女たちはかなり完成度の高い仕掛けを組んだステージを見せてくれていたが、今回も冒頭から目を見張った。