「現代詩手帖」連載 Correspondance

visuelle 1994-95

杉本裕子(美術)、小谷泰子(写真)、裏垣さとわ(美術)、フルカワトシマサ(パフォーマンス)、松井憲作(美術)、川俣正(インスタレーション)、山口啓介(美術)、太田三郎(美術)

画家が作品に苦しむということ

3月21日、大阪・西天満のギャラリー白で杉本裕子の個展を見る。明暗さまざまな寒色の表面に、ブラシの刷毛の跡、透け見える鉛筆書きの線、絵具の削りあと、塗り残されたキャンバス地、塗り込められた段ボール……など、絵画という行為の痕跡がなまなましい。大きなキャンバスに残された大きなストロークからは画家の肉体の激しい運動が想起でき、創造の現場にやや時を遅らせて立ち会っているようなライブな感覚を受ける。絵画の行為としてのなまなましさをあらわにしながら、なおも冷たい透明感をもって見る者に迫ってくるのは不思議だ。

3月21日、大阪・西天満のギャラリー白で杉本裕子の個展を見る。明暗さまざまな寒色の表面に、ブラシの刷毛の跡、透け見える鉛筆書きの線、絵具の削りあと、塗り残されたキャンバス地、塗り込められた段ボール……など、絵画という行為の痕跡がなまなましい。大きなキャンバスに残された大きなストロークからは画家の肉体の激しい運動が想起でき、創造の現場にやや時を遅らせて立ち会っているようなライブな感覚を受ける。絵画の行為としてのなまなましさをあらわにしながら、なおも冷たい透明感をもって見る者に迫ってくるのは不思議だ。

しばらく前から、一部の若い画家に「ドローイングのおけいこ」とでも呼ぶしかないような、ただ殴り書きでキャンバスを埋めるだけの作品があることにやや辟易しそうになっていたのだが、それはそれで自らの手がキャンバスに直接働きかけ、とりあえずは一つの世界を形づくることができるというよろこびを素朴にあらわしているという点で、微笑ましいものではあった。問題は、そこをいかにして突破できるか、ということだ。ちなみに、最近ぼくが気にしていた若い画家でここを突破したんじゃないかなと思えるのが石川裕敏、宇都宮尚子、大西久、先日VOCA奨励賞を受けた館勝生らだ。

さて繰り返すが、何が「ドローイングのおけいこ」を突破させるのか? 杉本の場合は、描くという行為を対象化することで新たな地平が広がったに違いない。油絵具の粘性がキャンバスとの間で抗う摩擦、キャンバスの麻地の凹凸を埋める時のザラッとした感触といった、指先から直接伝わってくる生理が快感から異和感に移る時、作品は画家の愛玩物を離れ、画家を苦しめるものになるだろう。楽観的に聞こえるかも知れないが、その苦しみに耐えた時、作品は見る者に開かれたものとなりうるのではないか。また、石川裕敏がそうだったのではないかと想像するのだが、自分が塗りたくった画面のきたなさに気づいた時であってもいい。自らが生んでしまったきたなさを凝視し、それに耐えた時、そのきたなさは人間が持つ側面を描いたものとしてはじめて普遍性を持ちうる。

図版の作品は、ただ制作年月日だけが題されている。以前の作品には「冬のラヴェンダー」「二つの絵画空間」などと、ほんの少しは何かを感じさせるようなタイトルが付けられていたのに、今回はそれがない。水色の地の激しく無秩序なブラシの跡、パレットのようにランダムに着色され無雑作にコラージュされた段ボールを見ていると、けっして美化しない、美しさには至らない冷徹が伝わってくる。この冷徹が行為の対象化によって獲得されただろうことは既にふれた。いうまでもないが、自らの行為を対象化してしまったあとには、ただ茫漠と、もっと淋しい荒野がひろがっているだけかも知れない。そして、画家はそれにも耐えなければならない。

(写真は、杉本裕子「1993 12.26」油彩162×261)

すべて時の切片が存在の初源に連なること

四月十七日、神戸のトアロードを入り、エキヴァレンス(等価。スティーグリッツにこの題の雲/空を写した連作がある)という写真のギャラリーのオープニング・パーティへ行き、喧騒を階下のサロンに聞きながら小谷泰子という若い写真家の作品群「Illusion

of

Blue」を見る。指紋が付いてはいけないので白い手袋をはめ、黒い箱の中から一点ずつ、マットの部分を手にとってゆっくりと十数点を重ねていく。ふつうの画廊のように壁に展示された多くの作品を一度に眺めるのではないから、さっき見た作品は残像として網膜に残り、多重露出のように次の作品が重なる。

残像を残して翌々日、代休をとって道頓堀端へキリンプラザ大阪の「女流写真作家三人展」に小谷を見に行く。ここでは新しい連作「Silence

of Blue」を見る。

小谷は一枚の青い闇のフィルムに多重露出によって何人もの裸の「私」を重ね合わせ、薬品などで浸食されたような荒れた触感を出す。青い闇はそこが水の中であるか空気が重いところであるような静謐な印象を与える。表面の処理によって時が経過した感じがする上に、被写体とプリントとの間にはもう一つの層があるということを予感させる。

ここに写っているのはどれも小谷自身の姿だが、彼女自身「作品中の自身は、自分でも他者でもない〈その間の私>」と言うように、一人の人間であることを離れ、人間の裸体のエッセンスが形をとったもののように見える。首を左に少し曲げ、からだをゆっくりと傾けている姿勢。両手をピンと伸ばして佇立し、伸び上がろうとする姿勢。そしてこの図版でもそうだが、それらはすぐれた舞踏家の姿のようだ。舞踏が闇から現われて肉体の理想形を求め、やがて人間の存在そのものの裸の姿に逢着するように、ここでの裸体は人が長い時間の中でゆっくりと歩んできた姿の任意の切片を切り取った時、どんな切片でも存在の初源に至るものでありうることを教えてくれる。同時に、写真は瞬間を切り取るものであるはずなのに、ここではその前の瞬間と次の瞬間、つまり時の流れがあることを感じる。プリントの色、多重露出という技法、フィルムの表面の処理、被写体のポーズ、すべてがここでこのように結晶するために環流する。

セルフポートレイトでありながらナルシシスムの影が見えないことも特筆してよい。'91年に東京都写真美術館で開かれた「私という未知へ向かって−現代女性セルフポートレイト」をやや意識して言うのだが、小谷は被写体としてほかの誰かのようになる必要もないし、過剰に自分を切り刻む必要もなく、同じヌードの多重露出という方法をとるパティ・レヴィに比べても物語性を帯びず、淡々といくつかの私自身または私という姿を借りた他者あるいは私という姿に現われる何かしら普遍的なものというイメジを形として定着することに夢中になっているようだ。この夢中な姿をずっと見ることができればうれしい。

絵画と言葉が相互に陥入した果て

絵画と言葉が相互に陥入した果て

五月十七日、出張の帰路、大阪・西天満のギャラリー・クオーレで裏垣さとわ個展「見せかけ台の守」を見る。たとえば「BIRDS・2」では、練達した繊細な線で描かれた子どもたちが、ある者は井戸のような穴の底でうつむき歩き、ある者は途中の通路を歩み、ある者は井戸の縁から縁へ鳥のように飛ぼうとしている。子どもたちは意志なく動いているように見えるが、それなら何によってその動きは決定されているのか。

子どもたちの行く手は、いつも矢印で示されている。ほとんどがゆるやかな下りを指している。僕たちの内部には何かに導かれるように地の底へ底へと沈降していく動きがあるようで、それが鋭く反応する。子どもたちはいっしんに歩み続けている。もちろん中にはカード遊びをしていたり、楽器を奏でていたりする者もいるのだが、それは決して目的だったのではなく、束の間の休息に過ぎないようだ。矢印には「ALLELUJAH」とあるので、世界が救いに至ると考えているようにも見えるが、作家自身すら錯覚しているだけなのかも知れない。このような作品を前にすると、(おそらくは過剰に)悲劇を予見する「私」という存在を持て余しそうになる。

数点の絵画に続いて、手作りの白い本が立てかけられている。ケント紙を芯に白い接着剤のようなもので厚く肉づけして作ったそうだが、微かに指に粘る表面が心を粟立たせる。表紙を開くと「扉を開ければ気付くはずなのだ。こちらの光が あちらの闇に届く限り、/あちらの闇もまた、//確かに こちらの光を侵食している。その光と闇の共存する曖昧な世界にこそ、我々は存在するのだ。」と彼女自身の言葉が印字された細いテープがやや乱雑に張り付けられている。最後の十数文字は、白い液剤で半ば消えかかっている。 ここには本、文字、言葉、詩、物語に対する強い憧憬があるように見えて、その実、深いアイロニーが隠されているのではないだろうか。二年前「シガアニュアル−言語/美術」(滋賀県立近代美術館)で見たセシル・アンドリュは、般若心経の一字一字を修正液で消すという行為が衝撃的だったが、ここでも隠されたり消されたりすることで、言葉がその本来の力以上の衝撃を持ちえている。

絵画の流れにある時は棹さし、ある時は塞き止める言葉の存在によって、僕たちはこれらの作品には絵画と言葉という二つの流れが存在することを予感する。「見せかけ台の守」という最後の作品では、三日月から半月まで五つばかりの月の満ち欠けをいちどきに見ている子どもたちがいる。ここでは時間は重なり合って同時にいくつもの時が、世界が流れていたのだ。その重なりを抜け出すかのように、山の頂きから一人の子どもが天に梯子を掛けて昇っていく。行く手を示す矢印には、またしても「ALLELUJAH」−彼はいくつもの重なりを幸福裡に止揚する救世主なのか、ただ逃げ去っていくだけなのか。

わたくしは何によって悲哀を感受する存在であるのか

わたくしは何によって悲哀を感受する存在であるのか

6月16日、仕事を終えて大阪の中央公会堂へフルカワトシマサ・パフォーマンス・プロジェクト[Walking

Steps]を見に行く。地下鉄淀屋橋から走りに走ったが約20分遅れる。

三階の中集会室に入ると、ややエキセントリックな音楽と炎の色の光の中、既にフルカワは足踏みをしていた。それは時に楽園から追放されたアダムのようであり、また苦行僧のようでもあった。フルカワ自身、この場所と行為について「中央公会堂の三階に、十六本の柱に囲まれた不思議な空間がある。天井からは、三つの巨大なシャンデリアが、忘れ去られたように、ぶらさがっている。ステンドグラスを透して、静かな時の流れが、古ぼけた木の床面を照らし出す。色褪せた華やかなりし頃の残像が残る。今は、からっぽの何もない空間である。そんな場所で、足踏みをする。ただ、ただ、ひたすら足踏みをする」と説明している通り、洗練された音楽(千野秀一)や照明(岩村原太)があったとはいえ、一時間足踏みをするだけのパフォーマンスである。われながら奇妙なのだが、会場に一歩入った途端、一つの惨劇の既視感に襲われた。そしてある瞬間、僕は深いかなしみのような強い感情に囚われたのだ。

このような唐突な深いかなしみは、陸根丙(ユック・クンビョン)のビデオ作品を見ていた時(六月一日、キリンプラザ大阪「リカーレント・ワールド」)にも僕を襲った。軍隊やデモや草原や変形していく人の顔がモノクロで延々と、しかし一つ一つは極めて短く断片的に映し出される。そこに映されているものがどんな事件につながるものか、ユックにとってどんなに意味深いものかは知らない。しかし、ある惨劇らしき光景が断片化を余儀なくされて粉々になり、モナドとして再び調和されるのを見せられて、いつか僕も自身のありえた/ありうる惨劇について、ユックと同じ作業をなぞっている。スクリーンの上の方に映し出された少女の眼は、ユックと僕のその作業を見ているようだ。その眼を見続け、見られ続け、次々に映し出される光景を見続けた僕を、突然深いかなしみが襲ったのだ。

きっと僕はその時フルカワの足となり、ユックの眼となって、同じ地面を踏み、同じものを見ていたのだ。足踏みという初源的な、誰のためでもなくどんな他者をも必要としない作業を、フルカワは営々と続ける。聞けばフルカワは父親の交通事故死を契機にこの個的な作業を始めたということだ。悲劇はあくまで隠されているが、それに裏打たれたひたすらで単一な行為の持続は僕の悲劇を呼びさまし、同調させ、引きずり込む。ある強い衝撃に襲われた時、僕たちはそれを自らの内に抱えきれず、知らぬ間にモナドに分解して、日常的には咀嚼したふりをしているが、それが再び集積して襲う時、その衝撃はこれほどまでに大きなものだということを鮮やかに見せてくれた。凄絶だった。

身体からさらに内向して鎮まる場所

身体からさらに内向して鎮まる場所

七月九日まで大阪府立現代美術センターで開かれた「絵画の方向

'94」は、シンポジウムを含めて二回訪ねたが、やはり気になるのは松井憲作の連作「水面より」だ。彼自身が日常的に使っている硯や湯呑み、花器などを墨と色鉛筆で丹念にスケッチしたものだが、地平線も背景もなく白い紙に大きく余白を残して置かれた器たちの宙ぶらりんな不安定さが苛立たしい。精緻な筆致は、何かを鎮めて「私」に向かって歩もうとする静かで強烈な意志を感じさせる。彼は表面の激しさの持つ陥穽を知っているのだ。激しいドローイングを繰り返すことで腕に伝わる快感、キャンバスを覆いつくすことの達成感を排除した果てに獲得されたのが、この筆致の端正である。

彼は自画像を描いてきた画家だ。「関西の美術1950's〜1970's」(四月、兵庫県立近代美術館)等で見た七〇年代半ばの連作「絵画弾」で、椅子に腰掛けたり横になったりしている姿、手でピストルを真似た姿、横や後ろを向いた全身の立ち姿などを単色で描いてきた。そして現在の日常の器物を描いた作品もその延長線上にあって、同じく自画像である。

「私」を描くとは、どのようなことか。自身の身体を描くことで「私」を描いてきたのが、身のまわりの器物を描くのはなぜか。ここには「私」を凝視め、描くことの困難がある。シンポジウムで松井は「いかに社会と関わることができるか」という問いかけを創作の出発点としたと語ったが、僕は内向の世代と呼ばれた小説家たちを思い出した。彼らに対しては「社会との関わりの欠如」や「現実から存在の根源へ遡行しようとする試行と、そのために試みられる実験に伴う困難」が指摘されてきたが(注)、結果的に松井の作業にもこの評言があてはまるようだ。

たとえば彼の人物や器が背景を持たないのは、外界との関係性を模索しながらも孤立せざるを得ない困難があるためだろう。まだしも自らの身体を描くのであれば、その脚の立つ点が確定され、一つの安定を生みだすこともできよう。しかし彼はそこに留まらない。手でピストルを真似て前に突き出している自画像は、本当は何を撃とうとしているのか。「私」へ遡行するために自身を描いてはみたが、どうにも納得できない彼は、自分自身を撃っていたのではなかったか。その断念の後に彼が見たものは、シンポジウムで語っていたように、風土や過去といった縦軸に沿って根源を遡った一つの起点としての日本と自身の日常が収斂する湯呑みや花器だったのだ。日々身になじむ日用の水を湛える器たち……それは自分の外に「私」を湛える器として、身体を代替する。「私」を描くことへの欲望はますます鋭く激しいが、その構図がどうしても不安定に見えてしまうのが、つまるところ彼の試行の困難さを物語っているようだ。

(注)松原新一「「内向の世代」論の決算」 (「解釈と鑑賞」1978.8)

写真は、1995年、ウェストベス・ギャラリー・コズカ、Photo

by C.Hasegawa

実現されなかったプロジェクトを歩く

実現されなかったプロジェクトを歩く

8月27日、伊丹市立美術館へ「川俣正展=工事現場からの提案」を見に行く。阪急伊丹駅から東へ「白雪」などの古い酒蔵を横目に歩くと、美術館の手前では高層ビルの工事とやらで、クレーンや車が音をたてている。展示の中心は「伊丹・宮ノ前アーケードプラン」と題されながら「種々の事情から」実現されなかったプロジェクトのマケット(半立体模型)、写真、企画書、ノートなど。

伊丹市では、阪急伊丹駅と美術館の間を横切る宮ノ前商店街のアーケードを撤去し、道幅を広げる再開発事業を行うことになった。川俣はこのプランに呼応する形で、商店街に平行して美術館寄りを走る小道に、鉄パイプ、トタン、工事用シートなどを組み立てて仮設のアーケードを作り、さらにそれに平行させて美術館の中に商店街のアーケードを移設または再現しようとした。とりたてて美しくもないとはいえ壊される街並みを、別の場所にトランスポートさせることで異化し、その消滅を改めて意識させ、さらに美術館という異次元空間の中に記名の作品として提出することで、意味の倒立を図ろうとしたわけだ。

実現されなかったプランを、せめて僕の脳裡には映し出そうと、美術館を出た。美術館を北に出ると、大きな幹線道路と地下駐車場の工事が行われていた。この幹線道路については川俣が「車のためのものであり、この道路を通過して大阪方面へ向かうものでしかない。この地域に止まることはないだろう」というメモを残している。それに沿って西へ折れ、光明寺という大きな寺の脇の小道こそ、川俣が仮設のアーケードを組み立てようとした道だが、冒頭にも触れた高層ビル建設に向けてトタンの並板が延々と続き、はからずも「工事中」の風景になってはいたわけだ。

さらに西を望むと、変わった屋根のコンサートホールが見えるが、その面する小道が、宮ノ前商店街だ。思った以上に狭い道の両側には何軒か商店があるが、既に移転してしまった店も多く、商店街というにはさびしい。昨夏までここにアーケードがあったとは想像しにくいが、取り払われてかえって明るくなり、人々は喜んでいるのかもしれない。

川俣が提出したプランによって、見たことのない、アーケードがあった頃の宮ノ前商店街を思いめぐらすことになった。川俣自身が「それは単に伊丹市の都市再開発に対するアンチでも、歴史保存に対してのノスタルジックな共鳴でもない、取り壊されるものに対しての一時的なセレモニーとしてのプロジェクト」だと考えていたというように、この行為は、時の流れという抗しがたい大きな力を、とりあえずは宙ぶらりんにして「新しい意味の発生装置」として市民に街のことを改めて考えさせる契機になりえたはずだ。袋井の煉瓦造りの駿河銀行をトランスポートするプロジェクトでは、それがじゅうぶん成功したようだが、伊丹では川俣の意図が美術館の中でさえ隠蔽され、図録にもほとんど反映されなかったことが、残念だった。

私はなぜ<あからさまさ>に眼をそむけようとするのか

私はなぜ<あからさまさ>に眼をそむけようとするのか

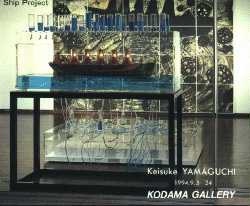

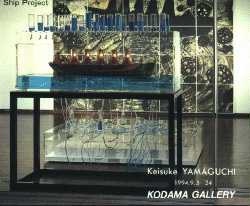

山口啓介といえば「王の方舟」などの二メートルを超える並外れたサイズのエッチング作品によって、版画表現の可能性を開いた銅版画家である。初期から重要なモチーフとしてきた船、王、柩……それらは神話的なロマンチシズムによる冒しがたい完結性をもって迫った。その個展だというので、九月二二日、大阪・肥後橋の児玉画廊を訪ねる。

児玉画廊はビルの一階の入ってすぐ左側の展示室と、細い廊下を奥まで突き当たったやや広い展示室とに別れている。今回の展示は、まずはじめの部屋に大きな水槽と船のオブジェが置かれていて、俄には版画家・山口の個展であるとは信じがたい。

エッチングは腐蝕銅版画と言われるように、銅を硝酸で腐蝕させる。そのプロセスで人体に有毒で酸性雨の原因でもある窒素酸化物を生じることで、その硝酸溶液には妖しい美しさがある、と山口は誌している。青く美しく透明な硝酸溶液を水槽に張り、コールダーホールシップと名づけられた船を浮かべる。

コールダーホール型原子力発電所の冷却塔を載せた銅の船は硝酸の海に腐蝕され、空中には窒素酸化物が発生する。それが細いチューブに伝えられ末端の樹脂でコーティングされた植物へと達し、生命が終焉する。

自らのエッチングという創作活動で繰り返すプロセスと暗合するという内的必然をまとって、原子力発電や酸性雨というプロセスを描いたこのオブジェは、日本人の作品には珍しいあからさまな政治的メッセージを持っている。二つのプロセスを明確に描き出すこの作業には、韜晦やらソフィスティケーションは介在しない。この「あからさまさ」を抱えさせられて、奥の部屋に向かう。

2.4×3.9メートルの巨大な画面が床一杯に置かれていて、なかなか全貌が掴めない。しかしようやく、大きな渦巻きに呑み込まれそうなコールダーホールシップから地下茎か足のように数本の黒い線が出ていて、いくつもの蓮根の断面のようなものが画面全体で渦巻きに呑み込まれているということがわかってくる。

この版画作品は「コールダーホールシップ=エノラ・ゲイ」と、やや生々しく名づけられ、オブジェの中の銅の船が危機的状況に陥っている。たしかに手前の部屋のオブジェに展開されたプロセスを補完する役割は果たしていようが、綜合しえてはいないように思える。山口は九二年からの渡米体験によって自らをアイデンティファイする表現の根を求められ、やや性急に形にしたのかもしれない。いつかこの根を求める作業が完全に咀嚼され、消化されることを期待している。

それにしても、ぼくたちは直截的なメッセージを込めた表現に接することに馴れていない。所詮は韜晦やら朦朧やらを尊び、<あからさまさ>にはかえってベールを被せようとする心性があるのだろうか。古い議論で恐縮、荒川洋治でもないが、脱げばいいというものでもなかろう、しかし真理はディス=カバーしなければ顕われないというのがお約束だ。

機能に揺れる郵便切手(都合により不掲載)

11月19日(土)、大阪・心斎橋のギャラリーKURANUKIで太田三郎展を見る。椿の花と葉の図柄の30円切手を二枚貼った椿の葉に消印を押したものが壁一面に百数十点。夕方から作家自身によるスライドトークを開催。

これまで、滋賀県立近代美術館「時間/美術」展での、日韓各地の郵便局の8月6日付(広島原爆投下の日)の消印を押した切手を地図状に並べた大きなインスタレーション、芦屋市立美術博物館「人間の条件」展での男の古い顔写真を使った私製の切手シート(スライドトークで、そこに使われた写真が戦争で行方不明になった肉親を探すための写真だったことを知った)などを見ていた。実際の郵便切手を何らかの形で流通させることと、私製切手を作ってしまうことをテーマにするコンセプチュアルな作家だといえよう。

幼いころに離れた実母から手紙が来る、何が書いてあるわけでもないのに悲しくなる。ファンレターを書く、返事をもらう、すごく嬉しい。僕たちにとって郵便とはそのようなものとしてある。しかし、太田の椿の葉の作品では、切手に消印をもらうこと自体が目的であり、そこにメッセージは込められていない。消印の日付と局名は、ただその日そこに彼がいたということを表すだけだ。切手や郵便が本来持っている機能は削ぎ落とされ、消印を捺すという行為の持つ、時間と場所の刻印という作用だけが強調される。

これが嶋本昭三らが世界を舞台に展開しているメールアートと異なるのは、郵便局員以外の他者を必要としないところにあった。ただ捺されるだけの消印は、コミュニケーションを目的としない。それがやや変質しつつあるかと見えるのが、'95年用のカレンダーも作られた「シード・プロジェクト」と呼ばれる、植物の種子を和紙にサンドイッチ状に封じ込めて私製切手とした作品である。

これについて太田は、綿毛によって風に飛ばされたりする種子と、全世界どこへでも郵送される切手にアナロジーを見、「切手にすることによって、種子が自力で飛ぶよりもっと遠くに飛ばしてあげることができますよね」と語っている。さらに彼は約200人の知人に、これを貼ったものに正規の郵便切手を貼って郵送している。この「作品」が他者に郵送された以上、可能性としては、受け取った者がその種子を蒔くことを期待しているはずだ。

彼の作品が時間と場所の存在証明であることに加え、コミュニケーションというその形態が本来持つ機能を含み始めていることは興味深い。「種子というのは実る時期が決まっていて、しかも条件が合うところでしか植物は育たない。だから種子自身がおのずから時間と場所を実現しているわけです」とも語っている。作品がある機能を持つことについて、慎重にしかも当然のように軽い歯止めをかけている。切手に封じ込められた種子の美しさも相俟って、実にスマートな作業である。

*引用は「美術手帖」'92年11月号による。

ホームへ戻る

ホームへ戻る

Copyright:Shozo

Jonen,1997 上念省三

3月21日、大阪・西天満のギャラリー白で杉本裕子の個展を見る。明暗さまざまな寒色の表面に、ブラシの刷毛の跡、透け見える鉛筆書きの線、絵具の削りあと、塗り残されたキャンバス地、塗り込められた段ボール……など、絵画という行為の痕跡がなまなましい。大きなキャンバスに残された大きなストロークからは画家の肉体の激しい運動が想起でき、創造の現場にやや時を遅らせて立ち会っているようなライブな感覚を受ける。絵画の行為としてのなまなましさをあらわにしながら、なおも冷たい透明感をもって見る者に迫ってくるのは不思議だ。

3月21日、大阪・西天満のギャラリー白で杉本裕子の個展を見る。明暗さまざまな寒色の表面に、ブラシの刷毛の跡、透け見える鉛筆書きの線、絵具の削りあと、塗り残されたキャンバス地、塗り込められた段ボール……など、絵画という行為の痕跡がなまなましい。大きなキャンバスに残された大きなストロークからは画家の肉体の激しい運動が想起でき、創造の現場にやや時を遅らせて立ち会っているようなライブな感覚を受ける。絵画の行為としてのなまなましさをあらわにしながら、なおも冷たい透明感をもって見る者に迫ってくるのは不思議だ。

実現されなかったプロジェクトを歩く

実現されなかったプロジェクトを歩く 私はなぜ

私はなぜ