[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

演劇-あ

劇団青い森 劇団赤鬼 199Q太陽族 いるかHotel Vortex Cafe 大阪新撰組

劇団青い森「見えないネコ、声を出せない僕」

震災で何時間か閉じこめられてしまったおじいさん(東山三六)と孫娘(村野知歌)が、おばさんの家に引き取られて暮らしている。震災後、心を開かなくなったおじいさんは、孫娘が作ってくれた紙芝居「姿の見えないネコ」を公園で一人誰にともなく聞かせているのを、近所の高校生たちが付き合っているが、次第に彼らの気晴らしの標的となっていく。

というふうに、震災を踏まえ、その後の日々を描こうとした劇ではあるが、震災から2年経ったことで現実に起こっている歪みを、すくい取ることができていないようで不満だった。

一つには、おじいさんの戦争中の「戦争犯罪」を描くことで、震災を因果応報的に起こったことのように見る視点を、紙芝居を通じて設けたこと。このような視点は何も解決しない。おそらくは共感を呼ばない。その紙芝居を孫娘が作ったこと、彼女は彼女なりに祖父の旧悪を乗り越えることで何らかの解決を図りたいと真摯に思ったのだろうが、時代や状況というものと、個人という存在の関係の緊張と無力ということに対する批評的精神が見られないために、ただの理不尽な糾弾に見えてしまう。このような無理な設定によって、震災そのものへの眼についての共通感覚も削いでしまったことは残念だ。特に戦争を経験した世代を中心に、戦災と震災をシンクロして語る視点があるようだが、あえて言うが、あまり意味あることとは思えない。

他にも、生き残ってしまったことや日常を守らざるを得ないことへの罪悪感、少年1(村上鵠鴻)のいやらしいまでの悪意に満ちたしゃべり方を強調した演出。また、相手を傷つけるために吐かれるものであるとしてもあまりに無遠慮で配慮のない台詞の数々が、客席までも傷つけてしまっていることに対する無神経。それらによって、1時間30分近い時間のほとんどが、非常に居心地の悪い、苦い時間になってしまった。

この劇団の事務所は拙宅の正面にあって、メンバーも震災で重傷を負うなど、大きな被害を受けている。それなのになぜ、という思いで一杯だ。とにかく、震災のことをとりあげて劇を作るのは難しいようだ。 (1997.3.28.新神戸オリエンタル劇場)

![]()

劇団赤鬼「深海2000メートルのメリークリスマス」

12月21日 前作ではKAVC地下のシアターで超満員、今回は2階のホールで5回公演(19~21日)というからどうかと思ったが、通路まですし詰めという驚くべき動員力。制作力ということももちろんあるが、口コミなどで集まってきた人もたくさんいたと思う。前作「太陽と月とケーキ」を観た限りでも、彼らの作品は、そういう伝播力を持っていると思う。それをぼくは「直接性」と書いたこともあるが、ストレートで力強い率直さが身上の若い劇団だ。開演直前、超満員になった客席を見渡して、こんなにたくさんの人がここに集まってきているということについて、ある種の感動を覚えた。一つの劇団が急激に力を持ち始める現場に居合わせるというのが、こういう熱気なのかな、と思いさえした。

時は西暦2497年、核戦争を経た地上は人類の住める場所ではなくなり、人々は深海にドームを作って暮らしている。そこに突如スマイルレス・シンドロームという奇病が発生した。これにかかるのは子どもたちだけで、表情(笑顔)を失い、生気を失い、1週間後には死に至るという。その対策に国営テレビ局が「心を救う番組」を企画する。その敏腕プロデューサーがヒイラギ(蓑原備)、裏方がカドマツ(由佐たつや=客演)。数百年前に流行ったバラエティというスタイルで、子どもたちに笑いを取り戻そうという企画だ。

ヒイラギは数年前に、アイドルだった妻を過労で亡くした。それからは息子のワタル(小野弓)をロボットたち(竹内晶子、大木なつ美=客演、宮地亜也、みききさを)に任せ、自分を鞭打つかのように仕事に没頭している。さびしい心を抱えながら、パパはお仕事だからと自分を納得させ、耐えるワタル。やがてある日、ワタルがスマイルレス・シンドローム発症者リストに加わったのを、ニュースキャスターのネコタ(岡田省)に告げられる。

世の中にはわけのわからない不幸が蔓延していて、少しずつ勢力を増している。人々はそれをなんとか食い止めようと必死だ。でもどうすることもできなくて、やがて自分の愛する人もそれに巻き込まれてしまう。負けるとわかっている戦いでも、最後まで戦い抜こうじゃないか。……劇の大まかな構図は、こんなところではないかと思う。実にストレートでシンプルだ。そして一般的に言って、正しい。間違っていない。

ぼくたちが最も忌み嫌わなければならないのは、人間を一般論で語ってしまうことだ。HIV感染者、とか、被災者、とか。この劇団で吉村シュークリームという作家が、先に述べたような大まかな構図の上に劇を成り立たせながら、けっして一般論に陥らないのは、小野弓という、少年の悲哀を演じさせたら天下一品の女優の存在に、大いに負っていると思う。多くのスマイルレス・シンドロームの発症者の中から、ワタルという一人の少年のドラマを、かくも鮮やかに提示できるのは、やはり演劇や文学に籍を置いた身でなければできないことだ。もちろん演劇は、そこに生身の人間がいて、一人の人間を演じる以上、個別性に基づくものであるはずなのだが、誰も疑いようのない真実を語ろうとするとき、往々にして個が他を代表するようなことになってしまう。吉村がこの劇団を「神戸から飛び出したホットぷれぜんたーず」と銘打って、いまだに(! というのは、実に実感なのだが)震災を遠く深くに踏まえた作品であることを言明しながら作品を提出するのを見るとき、その言葉がどうかステレオタイプな「いい話」に流れることがないよう祈っているのだが、彼が小野弓らの現実の役者をベースに作品を書き続けるならば、きっとこの心配は杞憂に終わるだろう。

彼の作品について、ぼくが愛すべき破綻として気に入っている点を、一つ指摘しておこう。<くどい>。彼は、自分が見つけた大切なメッセージが、本当に伝わっているかどうか不安なのだろうか、ラストに何度か違う形で念を押すかのように繰り返す。ワタルの最期の言葉でだいたいぼくたちがわかったはずのことを、ヒイラギの独白や、実はクジラがロボットだったことを明かしての美談やらで何度も何度も確認する。このくどさは、本当に愛すべきものだと思う。彼には、客席に向かって、語りかけたいことがある。まずそれが稀有なことだ。そして彼はそれを力強く、率直に提出する。それが感動を呼ぶ。そこには彼らの、力わざとでも呼べるような強い思いがある。そして、自ら何度も確認するかのように、客席に向かっても確かめる。ぼくは震災後の神戸からは、直接性を全面に押し出した表現が生まれてくるだろうと思っていたが、どうやらそれはこの劇団のことだったようだ。うまく育っていってほしいと、心から祈っている。

劇団赤鬼

「神戸から飛び出したホットぷれぜんたーず」がキャッチコピーの、正統派エンターテインメント集団。

’96、神戸大学演劇研究会はちの巣座卒業生を中心に旗揚げ。

「共感・共鳴・共笑・共泣」をキーワードに、3年間で300人の観客が3000人にまで増えた劇団。

上質のエンターテインメント作品を低価格で低価格で提供することをモットーに、挑戦を続けている。

「スパイ・マイ・フレンド」

1999年3月 於・神戸アートビレッジセンター

神戸には震災があって、そしてその後、新開地という昔の盛り場に神戸アートビレッジセンターという劇場ができた。「神戸の劇団」という括り方を、ぼくはあまり好まないし、少なくとも震災前にはそのような括り方は無効だと思っていたし、決してしなかったと思う。神戸という街には、そのように一括りにして「らしさ」を求めるのはふさわしくないと、神戸の人間であるぼく自身思っているし、実際、神戸にはそのような「らしさ」は希薄だ。

しかし、あのことがあって以来、ぼくはどのように震災のことを内化とか消化とか、作品化とか表現とか、決着をつけるとか落とし前をつけるとか、記録するとか定着するとか、そういうことをするのかが、とても大切な問題であると思っている。ぼく自身にとっても、文章としておくことについては、「Re・set」や「Brain Salad」や「JAMCi」という、すべて今はなくなってしまった雑誌に書いたことや、季村敏夫さんに誘われた『生と死のほとり-阪神大震災の記憶のために』所収の「風景が壊れているということ」に書いたことで、一つの区切りはついているのだが、それが一つの区切りでしかなく、かえってそのことでまた新たなスタートラインができてしまったような気がして、当惑もしている。

それはこのようなことだ。ぼくは1997年1月17日までという〆切日を季村さんから与えられて「風景が……」を書いた。あの日から2年を迎えようとした日々に感じたり考えたりしたことを、その時点のぼくとして精一杯に提示してみたものだ。ところが、これが望外に評判がよかったこともあって、その時点から新たに、たとえば2000年1月17日に向けた思いや考えを開かなければならない。

これは直接的にはぼくが文章を書くということに関わっているからだが、阪神間にあって多少なりとも震災とその後の日々を過ごした者は、何らかの形で震災を締めくくり、括ったつもりがまた、まだ引きずり、という繰り返しを、おそらくは当分続けねばなるまい。神戸や阪神間で演劇に関わっている人々が、それをどう引きずっているのか。ぼくが同時代を生きる者として、強く興味を引かれるのは、そのことだ。

まずここで触れておきたいのは、劇団赤鬼のことだ。神戸アートビレッジセンターの公演によって注目され始めたといっていいだろう。客演に招く役者の水準が高いのも魅力的で、そのおかげで売込隊ビーム、化石オートバイらの公演に足を運ぶことができたのも大きな収穫だ。

劇団赤鬼は、自ら「神戸から飛び出したホットぷれぜんたーず」と名乗ってハートウォーミングなお芝居を次々と繰り出し、観客動員もこの3月の「スパイ・マイ・フレンド」で2500人を達成したという。一部には「感動」を狙いすぎてあざといとかクサイとか言って批判する玄人筋もあるようだが、ぼくは彼らの劇を震災と重ね合わせた上で、いつも深く共感する。それをひとことで言えば、震災で命を亡くした人々や、それによって悲しむ人々に、この思いは伝わっているだろうか、という強く大きなストロークをいつも感じる、ということなのだ。

1999年3月中旬から下旬にかけてKAVCでロングラン上演された「スパイ・マイ・フレンド」を、その千秋楽に見た。冒頭で、「不当に越境するものは射殺する」とアナウンスされ、逃げる山田かつろう(客演=売込隊ビーム)が「どうしてリトルバレーに行こうとしたんだ?」と問われて「もう自分を偽って生きていくのは、やめにしようと」思ったからだと答える。さらに「リトルバレーには何があるのか」と問われ「…何もない」と息絶え、ここでこの劇の空気はほぼ決まっていた。ある追い込まれた状況の中で、人が本当の生き方を模索し、見つける(のではないか)という大きなテーマが、初めに予感として提示されたことになる。

この冒頭で印象に残るのは、顔半分で微笑む山田かつろうの表情、銃を手にした十数人のコロスの緊迫、吉村シュークリームの瞬きしない視線の強さ、というあたりだろうか。しかしわざわざ言うまでもないが、このようなことは、取りたてて誉めたたえるほどのものではない、普通の作劇上、演出上の美点であるのも確かなことだ。ぼくが赤鬼の舞台に引かれているのは、そのような舞台の細部にではない。

この劇は、リトルバレーという小さな都市国家を舞台にしている。その街にはいくつか人々の集団がある。小学校のちょっとおかしな熱血先生(高須浩明。客演=化石オートバイ)とその生徒たち。その兄たちが所属している兵役学校。街の外には、この小さな街を狙っている大きな国家がある。そこからリトルバレーを偵察しに、そして以前この街に潜入したまま帰ってこない仲間を捜索しに、やってきたのがスパイのジョー(山口貴史)だ。

「人にはそれぞれ素敵な面がある」と言う兄バーニー(赤星正徳)の言葉を、目をキラキラと輝かせて聞いているリック(小野弓)。不時着した飛行機の操縦士ジョーになつき、「お兄ちゃん」「お兄ちゃん」とつきまとうリック。兵役学校で友だちのゴン(下村和寿)が初めて勲章をもらったのを、自分のことのように喜ぶバーニー。バーニーだってまだもらったことがないのに。……このようにちりばめられた、人間を肯定する方向へのエピソードが、堆積してやがて終盤での大きな感動につながっていく。それがこの劇団の芝居を見ることの喜びの一つだ。

ぼくが彼らを好ましいと思うのは、そういう人間とか人生とかに対する発言が、どんなに肯定的で楽天的なものに見えようとも、どうも彼らにとってそれは確信というよりは、祈りであるように思えるところなのだ。これが、ぼくが劇団赤鬼をずーっといとおしく思っている最大の立脚点だと思っている。ここでそれが確信に満ちたものか、祈りであるかの分別を行なわなければ、ただのクサイ芝居に思えてもしかたないだろう。彼ら、中でも特に作・演出の吉村にぼくが信頼を置いているのは、つまるところ、彼がぼくと同じく震災を体験し、人の営みの様々な無力を思い知っているからではないかと思っている。人は自らの無力を知った上では、すべてこの世界への呼びかけは祈りの形をとらざるを得ない。吉村はこの公演のプログラムの中で「「心に刻みつけること」を理解すること。それが現在を生きるものとしての、表現者のはしくれとしての、そして神戸に生きる今の僕の、大げさな言い方ですが、任務であるような気がします」と書いている。ここで彼はやや複雑な、距離のある言い方をしている。「心に刻みつけること」ではなく「「心に刻みつけること」を理解すること」なのだ。このクッションこそが、この劇団の芝居がギリギリのところでクサミを免れている所以であると思う。

ジョーは「お城の塔のてっぺんには飛行機が隠されている」と言ってリックの気を引き、彼を(結果的にではなくて)だましてリトルバレーを探るための地図を手に入れる。リックは嬉々としてジョーの気に入られるために(結果的に)リトルバレーを売り渡すことになってしまう。これがほとんどただ一つのこの劇の中の悪意だ。もちろんこの悪意は、あとでハッピーエンドではない形で回収されることになる。

ある日ジョーは、祭りの群衆の中に行方不明になっていた元スパイのサンダース中尉を見つける。それが小学校の熱血先生だ。先生がキャロット(竹内晶子)と遊んでいるところへ「サンダース中尉ですね」とジョーが入っていく。「人違いだ」と否んでキャロットを帰し、「このまま帰ってくれんか」と言うサンダース。ジョーが続ける。

ジョー あなたはネオ・グランド・スピリッツを忘れたんですか

サンダース とっくに忘れた

ジョー 私の知っていたサンダース中尉はここにはいない。私は今夜、進軍ラッパを

吹きます。あなたにはその意味がわかっているはずだ。

サンダース ハニーとベイビーが待っている

ネオ・グランド・スピリッツのただなかで生きているジョーにとって、このようなサンダースは理解不能な存在だ。自国の領土を少しでも広げ、自分たちの価値観で世界を覆うこと、大国の側にいてそれに疑問を持つ人は少ない。忠誠、勇気といった美徳の数々がその精神を飾りたてる。

しかし、それによって失われる側の生活の真実、人々の美しさを見てしまった者はどうか。サンダースは、飛行機でこの街にやってきて、どうもターキーの森に不時着(または墜落)したようだ。そのいきさつを「かっこいいヒコーキ乗りの話」として、何度も生徒たちに話そうとしている。自分たちが赤子の手をひねるように、進軍ラッパを吹いて、一斉攻撃を仕掛ければ、この街ののんきな兵隊さんに守られた名ばかりの砦は一瞬にして崩れ去り、いとも簡単に街に「ネオ・グランド・スピリッツ」が(少なくとも表向きは)浸透するだろう。しかし、飛行機やヘリコプターから腑瞰して爆弾を落としたり、遠くから大砲やミサイルで攻撃したりするのなら、その地の人々の生活を思いやる必要はないが、おそらくは傷の手当てを受けたのち、街の人々の中に入ってしまったサンダースは、この街の人々の暮らしの網の目に絡め取られてしまったのだ。「メイプルさんのパン屋」さんのパンをおいしいと思い、街の通りのそこかしこに思い出ができてしまい、小学校の先生として生徒たちをいとおしいと思ってしまった以上、サンダース個人にとって、この街を失うことができるはずはなかった。

サンダースと会った後で、ジョーはリックに尋ねる……「なあリック、リトルバレーには何がある?」。するとリックは、パン屋さんや学校や肉屋さんや……を列挙してみせる。まもなく失われようとしているそのような街の細部の一つ一つをリックが数えたてることで、ぼくは、神戸という一度は失われた街の細部の一つ一つが数え上げられているような気がしてしまう。ここで結果的にこの劇は、ぼくたちすべてに「この愛する街が失われてしまう前に、なんとか救うことはできないのだろうか」という悲鳴に近い祈りを呟かせることになった。

ジョーはリックの前で進軍ラッパを吹く。リックは「きれいな音だね」と言う。耐えきれずかジョーは自分がスパイだと告白する。リックが呟くように言う、「明日はもう来ないんだ。学校も、メイフィルさんのパンも、みんななくなっちゃうんだ」。

この時ぼくが失うことを惜しむのは、街というよりも、街の隅々の小さなものに込められた人々の思いだと言っていい。つまり、街は行政の区画や地理上のポイントであるよりも、人々の営みであるという、それだけのことなのだが、なかなか当の行政の人にはわかってもらえないね。

大軍に責め寄られて、風前の灯となった小さな街の運命を救うのは、リックを中心とした子どもたちだ。お祭りを控えて花火の準備をしていた彼らは、本当は明日打ち上げるはずの花火を打ち上げてしまう。その結果大軍は進軍速度を緩め、街は救われる。再びジョーとサンダースが出会う。またジョーが尋ねる、「このリトルバレーには、何があるんですか?」「何もない。あるのはただの生活だけだ」。そしてサンダースは、多数の理想と少数の不幸を比較することの愚を説き、リトルバレーに残ると言う。「何もないんじゃないですかと問うジョーに、サンダースは「それを必死に守ろうとする人々もいるんだ」と重ねる。そして彼はジョーを逃げさせる。両方をわかってしまっている者の苦しみに満ちた表情がいい。

しかし結局、ジョーはサンダースに頼まれた通り、退却のラッパを吹くために塔に突入しようとする。もちろん城は兵隊たちが守っているのだが、その上官(平林之英。客演=世界一団)の娘でみんなのあこがれの的であるケイト(宮地亜也)が人質に取られてしまう。ここでほぼ予想通り、リックの兄で勲章ゼロのバーニーが救出に行くことになる。上官は立場上、市民を守るのが最優先だとして娘を助けようとする青年たちを押しとどめる。しかし、市民3000人の命とケイトの一人の命を比べる? わからないというやりとりなどがあって、バーニーが「ぼくに行かせてください。怒られることには慣れてます」と言い、上官もついに「バーニー、行けとは言えない。しかし、行くなとは言えない」と行かせる。バーニー役の赤星が敬礼し、「ぼくはもう後悔しつくした」と言いながら走る姿がいい。ここは展開がわかりやすく、平林之英や赤星のちょっと不器用さをもった好演もあって、いいシーンになっている。

ケイトは助けられ、ジョーはバーニーに撃たれ、退却のラッパを吹くと同時に息絶える。バーニーは「リック、見ろよ。きれいな朝日だ。また何もない一日が始まるんだな」と言うが、リックはこの何日かで生まれ変わったように大人になってしまった。リックはジョーの形見となった無線機を見つめて泣く。彼が「ジョー」と呟くところで周囲がスローモーションになるラストシーンが美しい。

この劇団がうらやましいのは、小野弓という素晴らしく魅力的な少年を演じることのできる女優がいることだ。少年という一時期がもっている、無垢が様々なことを知っていったり、失ったりする喜びや悲しみや驚きや戸惑いを軸にして、その少年性から大人の世界を反照することで実にわかりやすく多くのことを見せてくれるのがいい。

連綿とぼくが辿ってきたことでどの程度理解していただけたか不安だが、この劇は絶え間ないボディブロウのように、これでもかこれでもかと「感動」を繰り出してくる。だからある時点では遂に耐えきれず、観客の多くは滂沱の涙に暮れるわけだ。この感動を感動として受け止めるためには、感動を率直に感動できるための共通の地盤に立っていることが前提となるだろう。そこに立てなかったら、きっと感動できない。ぼくは震災という共通体験をとっかかりにして容易にそこに立つことができるが、ちょっと斜に構えてしまったりすると、そんな地盤は崩れてしまう。

このようにぼくは彼らの劇を、もしかしたら過剰に震災と重ね合わせて見ているのかもしれない。しかしまずぼくは自分のために、そのような個人的な見方ができる劇団が存在していることを喜びたい。そしてそのような固有性はいつか普遍性に通じると信じてもいる。ぼくたちは本当に忘れる。一日のうち、震災のことを思い出さない日だってあるかもしれない。それをやむを得ず自分の中で痛みとして抱えながら日々を過ごしていくしかないのだが、その痛みはやはり澱のように堆積していくから、ふとした拍子に震災のことを見つめ始めると、年々そのことで落ち込んでいく深さが増しているようにも思う。陽ざしが強ければ強いほど、影も濃いというわけだろうか。

「シリウスに向かって撃て」

1998年7月20日。於・神戸アートビレッジセンター。作・演出=吉村シュークリーム。

相変わらず「泣ける」、濃い作劇だ。それが「お涙頂戴」と辛うじてたもとを分かっているのは、言わばその「クサミ」に、てらいや気取りなく真っ正面から向き合っている姿勢に爽やかさがあるからだ。以前の公演で奈良の福祉作業所で作ったという赤鬼の顔をかたどったクッキーを配っていたが、そういうことをストレートにやってしまえるところが、彼らのすごいところだ。「今この一瞬を懸命に生きよう!」というような正論を、臆面もなくと言っては失礼だが、堂々と正面切って言えるところに、率直に感動する。そして「どうしてぼくは、そういうことを恥ずかしいと思ってしまうのだろう」と自問し、「大人」になったことをさびしく思ったりする。そして今のところ、彼らが打ち出す正論は、戦略やパターンに陥ることなく、一回一回、正面から力強く取り組まれ演劇的な構成をとるに至っている。そんな力技がいい意味での素朴さと相まって、舞台を魅力的なものにしている。

いきなり地球爆発の一五〇秒前、野球が盛り上がっている。山田かつろう(客演。売込隊ビーム。前号参照)がピッチャーで小野弓(少年のような少女。無邪気なけなげさで、妙な色気がある)がバッターだ。わけがわからない内に二人の緊張感によって、激しい螺旋に巻き込まれるように劇に引き込まれてしまうあたりがすごい。

地球の爆発は、シリウスというエネルギーが開発されたことに起因している。その開発者がユーキ(岡田省)である。彼女は地球から飛び立つ宇宙船の中で、赤々と燃え盛る「死にゆく星」=地球を振り返る。偶然乗り合わせた泥棒(川浪ナミヲ。時々騒々しく感じることがあるが、紳介を太くしたような感じでいい味を出している)と刑事(由佐たつや。客演。劇団マサラ・チャイン。手足が長く背が高く、動きがぎこちない感じもするが、かえってそれが「いい人」らしくて魅力的)に自分が開発者であることを告白し、責められたりドタバタしているうちに、ピストルが暴発したショックで宇宙船の軌道に異常が生じ、過去に遡ってしまう。ユーキがまだ科学者になる前、野球少女として白球を追っていた頃にだ。

ユーキの少女時代を演じているのが小野弓。少年野球チームのメンバーだ。ユーキは女性初のプロ野球選手を目指していた。しかし父(下村和寿。客演。大阪下剋城一座。ちょっと硬過ぎたというか、演技にふくらみがなく、もう一つだった)は反対している。この少年野球の大会に優勝しなかったら、野球は止めて勉強に専念するよう厳命している。冒頭のシーン、ユーキがホームランを打てば彼女は野球を続け、科学者にはならず、シリウスなるものも開発されず、地球は滅びない。つまり、その一球に歴史がかかっているわけだ。

この劇のストーリー上の眼目は、少女ユーキを科学者ユーキが見ていながら、「一つの世界に自分は一人しか存在できない……もしあの子がホームランを打ったら、私たちは存在しなくなる」という排他律に気づいたあとの展開だ。科学者ユーキと刑事の「一緒に星を見ようといってたのに」「あなたを消したくない」という対話、剛速球に呆然と「私、打てない」とリタイヤしかける少女ユーキ、二人の心の揺れがシンクロする。二人は共に「もう頭の中が一杯なんです」と苦しんでいる……科学者ユーキが「たとえ消えてしまったとしても、あの子にホームランを打ってほしい」と呟くと、刑事は「ぼくたちは消えませんよ」と祈りのように、しかし由佐はさりげなくにこにこと答える。結局少女ユーキの打席は特大の外野フライに終わるが、そこに父の笑顔が重なり、「新しい歴史が始まった!」と科学者ユーキが叫ぶことになる。泥棒が「俺だけは覚えといたるからな」と言うのは、科学者ユーキが消えてしまうことを予期してのことだったに違いない。結局少女ユーキはその後プロ野球に入り、初打席でサヨナラホームランを放つということになるのだが、この際それはどうでもいい。

地球は爆発し、過去を変えることで現在もなくなろうとしている。一つの世界が消えるということについて、この劇団の者は皆、震災を思い浮かべており、見る者の多くもそうであるに違いない。初めに述べたようないくつかの魅力がこの劇団にあることは間違いないが、それを支えているのは、やはり「震災を経て」という共通体験だ。だからこの劇団の本当の魅力は、本当にはいわゆる「被災者」にしかわからないような気がするし、それでいいような気さえする。震災で失い、失われた多くの人やものに対して、「ぼくたちは消えませんよ」「俺だけは覚えといたるからな」と、声を上げていたい。そのことによってやっと救われる何かがあるのではないかと、改めて徐々に忘れられつつある今、三年以上たって思わざるを得ない。

刑事との淡い恋心の発生によって、科学者ユーキにも救いの光が見えた。父の笑顔は少女ユーキの野球への情熱を救うことになった。ぼくたちはよく「あの時○○していなかったら……」「あの時○○が起きていなかったら……」と過去を悔やみ夢想する。現実の現在と、あったかもしれない(今より恵まれた)現在。その両方を救おうとする彼らのオプティミズムは、神戸の劇団であることを自認した地点から自然に導き出されたものだろう。

「深海2000メートルのメリークリスマス」熱いストロークを投げ続けるということ

たとえば餓死せんとする幼子に演劇(やダンス)は何ができるかというような手垢にまみれた問いに対して、震災の時に演劇(やダンス)はどうだったかと顧みて「だから○○だ」と言っても、それは詮ないような気がする。生き残ってしまったぼくたちには、いなくなった者を思いつつ、生きている者どうし肩を叩いて歩いていくことしかできない。

吉村シュークリームが繰り出す赤鬼の劇は、稀有なほど熱いメッセージに満ちている。それをぼくは「神戸から、生きている者として」というものだと感じている。

今回は子どもの難病による死までを描いている。死と対比することによって生のありようを鮮やかに描く。五百年後、核戦争を経て地上に住めなった人類は、深海にドームを造って暮らしている。そこで子どもたちを襲った死に至る病い、スマイルレス・シンドローム。

人々の努力は報われない。父なりの思いもその同僚たちの働きも、方法こそ違え、思いの熱さは譲らぬものだったのに。結局少年(小野弓=好演)は死んでしまう。ただし、病いによって微笑みを失ったはずの彼が、柔らかな微笑を湛えながら。

どうにも防ぎようのないことのために愛する者を奪われた人々に対して、吉村は懸命に熱いメッセージを送り続けている。その熱さは、しばしばラストに向けてくどいほど何度も繰り返されたりする。ぼくはそのくどさを愛している。「なぁ、伝わっとう? ほんまに?」というストローク。そのようにストロークを投げ続けることが、「神戸から飛び出したホットぷれぜんたーず」としての自分たちに強く課せられていることなのだと、吉村らは信じているに違いない。 (1997年12月21日、KAVC)

「太陽と月とケーキ」

神戸アートビレッジセンター(KAVC)で。作・演出=吉村シュークリーム、原案=古野理一郎)。赤鬼を見るのは初めて。昨夏の公演が評判よかったのを聞いて、見てみることにした。

見てよかった。彼らは「神戸から飛び出したホットぷれぜんたーず」というコピーを合言葉に、震災後にスタートした若い劇団だ。ぼくはこの公演を見て、直接性という大きなコンセプトをもらったように思っている。これは、震災を経たぼくたちにとって、ひじょうに重要な概念であり、神戸から発信しうる数少ない思想の一つであるはずだ。

27歳の長男・純一(由佐たつや、客演)を筆頭に末娘で10歳の春香(小野弓)まで5人のきょうだいと、その両親(梅之助=吉村・信子=チャボ南瓜、客演)、両親の旅行の担当ツアーコンダクター天地(山口貴史)が登場する。7年前、子どもたちもちょっと落ち着いたということで、夫婦は新婚旅行以来初めて水入らずの旅に出る。そのツアコンが天地である。この旅行で、あろうことか夫婦を乗せたバスは転落事故を起こし、夫婦もツアコンも死んでしまう。

普通、こういうのはナシだ。以前、時空劇場の「蝶のやうな私の郷愁」についても書いたことがあったが、突然の事故死、災害死というのは、反則だというのが普通の見方だろう。しかし、震災を経てぼくたちは、そのような突然は起きるものだということを知った。そのような突然の惨事を、ぼくたちは日常の中で迎え、日常の内に消化していく。そのたくましさとかなしさを、ぼくたちはどのようにかして身につける。

残した子どもたちが気になって、夫婦は天国に行けない。狭間の世界で漂って、子どもたちの毎日を見てはやきもきしている。あの世でもツアコンの天地は、この二人を天国に無事送り届けるまでは自分も天国に行けないので、イライラ、うんざりしている。

この家では、子どもたちの誕生日にはケーキをみんなで作ることになっていた。両親が健在だった頃からの「伝統」だ。明日は春香の10歳の誕生日。春香は本当に楽しみにしている。ところが、純一は会社の接待、進二(川浪ナミヲ)はバンドの練習、夏希(みききさを)は喫茶店のバイト、広三(玉野大和)はラグビーの夜間練習が入ってしまう。

梅之助が天地に何とかしてくれと頼み込み、天地が神様みたいな人からもらったというラッパを吹いて一応何とかなる。しかし、きょうだいの仲は以前と変わらずぎくしゃくしている。たとえば、世界的なロックンローラーになるんだと言いながら、家でぶらぶらしているだけの23歳の進二がその大きな原因だ。それをいくつかのアクシデントと救済の後、頼りなかった純一がまとめる……ぼくたちはおやじとおふくろが亡くなった分、7人分をカバーしようと無理し過ぎてたんじゃないか? もう少し楽に、5人分でいいじゃないか、というふうに。

このような設定、このような言葉は、震災を経た神戸の人々に、激しい直接性をもって迫るだろう。実際このように突然残されてしまった人もいただろうし、もしあの瞬間自分が死んでいたらと想像するのは、ぼくたちにはとてもたやすいことだ。また、たとえばあの後に、仕事を失って、または仕事をやる気力を失って家でぶらぶらしているだけで、トラブルを抱え込んでいる人もいることだろう。そのような人たちの存在を間近にふまえて、その人たちにどのような言葉が、劇が届くか、この芝居はそのようなことを考えて作られたものだったのではないだろうか。終盤の若干のくどさも、届いているかどうか何度も念押ししたかったり、きょうだいの思いを描く一方でやはり親の思いも描きたかったり、そのような熱さの故であると、かえって好ましく思えた。それほどにまっすぐな、かなしく切なく微笑ましい劇だった。(1997.3.24.劇場日記から)

劇団赤鬼「深海2000メートルのメリークリスマス」-熱いストロークを投げ続けるということ

たとえば餓死せんとする幼子に演劇(やダンス)は何ができるかというような手垢にまみれた問いに対して、震災の時に演劇(やダンス)はどうだったかと顧みて「だから○○だ」と言っても、それは詮ないような気がする。生き残ってしまったぼくたちには、いなくなった者を思いつつ、生きている者どうし肩を叩いて歩いていくことしかできない。

吉村シュークリームが繰り出す赤鬼の劇は、稀有なほど熱いメッセージに満ちている。それをぼくは「神戸から、生きている者として」というものだと感じている。

今回は子どもの難病による死までを描いている。死と対比することによって生のありようを鮮やかに描く。五百年後、核戦争を経て地上に住めなった人類は、深海にドームを造って暮らしている。そこで子どもたちを襲った死に至る病い、スマイルレス・シンドローム。

人々の努力は報われない。父なりの思いもその同僚たちの働きも、方法こそ違え、思いの熱さは譲らぬものだったのに。結局少年(小野弓=好演)は死んでしまう。ただし、病いによって微笑みを失ったはずの彼が、柔らかな微笑を湛えながら。

どうにも防ぎようのないことのために愛する者を奪われた人々に対して、吉村は懸命に熱いメッセージを送り続けている。その熱さは、しばしばラストに向けてくどいほど何度も繰り返されたりする。ぼくはそのくどさを愛している。「なぁ、伝わっとう? ほんまに?」というストローク。そのようにストロークを投げ続けることが、「神戸から飛び出したホットぷれぜんたーず」としての自分たちに強く課せられていることなのだと、吉村らは信じているに違いない。 (JAMCi1998年4月号掲載)(12/21、KAVC)

![]()

199Q太陽族

1982年、大阪芸術大学舞台芸術学科生有志にて旗揚げ、1990年に現在名に改名。

関西を中心に活動を展開。代表・岩崎正裕の戯曲を上演し続けている。

関西のとある場所を舞台にした、関西弁のセリフによるドラマづくりが特徴。

日常的な人と人との関係性を緻密に描き、その背後にある社会の歪み、

現代人の社会との折り合いの悪さ、閉塞感、漠然とある将来への不安や希望を

浮き彫りにしていく作品に定評がある。

「あしたの憂歌-ぼちぼちいこか番外編」

可愛かずみ自殺の文字がスポーツ紙をにぎわせた日、ウィングフィールドで199Q太陽族「あしたの憂歌-ぼちぼちいこか番外編」。作・演出=岩崎正裕。客席も桃園会の面々、JAMCiの編集者やライター、展覧会のAの面々、南勝さん(「ここからは遠い国」で父親役を好演)、等たいへん豪華、150人近い観客で、超満員。

'91年の秋に通天閣で初演した「ぼちぼちいこか」の「番外編」で、「10人の登場人物たちがそれぞれの恋愛に七転八倒するという厄介なお話」(岩崎の「ごあいさつ」による)。ぼろアパートに越してきた松浦(工藤俊作)の別居中の妻・高部恭子(岸部孝子)と若い彼女・藤田圭子(金田典子)。大学生・岡祐司(三上剛)の前の恋人・中島千里(佐藤めぐみ)とその友人で岡と付き合い始めた坂井桃子(上宇都理恵)。動物園職員の村田昌夫(森本研典)が付き合い始めている森永千代子(篠原裕紀子)。昌夫に千代子を紹介した、通天閣のエレベーターガール・本多栞(北山あき)とその彼氏でボクサー、ぼろアパートの前の住人の山本豊(北岡啓孝)。

大阪弁の小気味よいテンポで綴られるベタで出口のない色恋沙汰。たいてい男が自分勝手だったりどっちつかずだったり、ええ加減だったりして、業を煮やした女が踏ん切りをつけるという格好。そんな筋書をベースに、時間を逆転させたり、場所をずらせたり、昌夫の見た夢を取り入れたりして舞台を多層化して、濃厚で息もつかせぬ場に仕上げた。「それぞれの恋愛に七転八倒」している一人一人を、滑稽で哀切極まる実在の誰某のように活写しえていた。ストーリーや印象的な場面を、どうしても説明したくなる見事な筋だったので、長くなることを承知の上で、お付き合いいただきたい。

ぼろアパートの前(裏?)の駐車場で開かれたフリーマーケットに千里と桃子が店を出し、部屋を引き払ったボクサーの豊が処分しきれない荷物を並べている、という舞台設定。

2組の三角関係と2組の色恋沙汰の中で、前回公演で軸になったらしいのが豊と栞の関係だ。この公演の台詞でも、松浦と高部が数年前、通天閣で芝居をやって、ボクサーとその妻役だったということになっている。前回の試合で判定負けをした豊は、上京してボクシングを続けるつもりだ。電話が事務からかかかってきて、「来週の月曜」に上京することが決まる。4組の人間関係の中で、明日が見えるのはこの二人だけだ。

一人前のボクサーになりたい豊は、すすめに従って東京行きに夢をふくらませている。しかし栞は、「あんたのゆうてることは、私には訳がわからん」と、客観的には夢に過ぎないボクサーへの夢に踏ん切りを付けさせ、「あんたを待ちながらエレベーターで上がったり下がったり」というような生活にそろそろ終止符を打ちたい。それでも豊に新幹線の安い切符はどこで売ってるのかと聞かれると、難波のへんやったらあるんちゃうやろか、などと答えているのが、日常の会話というものでもあり、またこの劇の大きな伏線の一つになっている。

しばらくして、制服姿で栞がやってくる。通天閣で飛び降り自殺があって、エレベーター動かされへんから出てきてしもた、と言って(実はこの時、なりゆきからぼくたちは自殺者というのが圭子じゃないかと思ってしまうのだ。その気がかりを孕んだまま、劇は進んでいく)。栞は新幹線の切符を豊に差し出し、「あんたの分だけ買うてきた……めんどくさいこと言うこと、性に合わへんから。その代わり、帰りの切符は自分で買いや」。これ以上美しく、若い男を送り出す言葉があるだろうかと思われるような感動的なシーンだ。そしてこれを受けて、しばらくして千里の前で豊は「俺の判定負けや」と言ってその切符を破る。

その後、千里は「ボクシング、教えてよ」と言って、胸の思いのありったけをぶつけるようにパンチを繰り出す。岡への悔しさ、自分の馬鹿さ加減、桃子とのことなど、自分のすべてが八方塞がりになってしまっているような、出口のない若い思い……すべて自分がアホやからやと思てるんやけど……を、佐藤めぐみは実に好演した。他人を責めなければいけない場面で自分を責めてしまう、なんとも焦れったいほどの姿が切ない。昨秋の劇研嘘つき公演「ホーム・レス・マザー」の時に初めて見て感心したのだが、大阪弁で若い女の子のあふれる悔しさを表現させて、実によい味を出す。

もう一人、この劇団の若い女優で、「ここからは遠い国」に続いて見事だったのが金田典子(圭子役)。勝也(工藤俊作)を「かっちゃん」と呼んだりして、別居中の恭子をいらいらさせ、この無神経な無邪気さは天然の今頃の若いモンのボケボケなのかと思っていたら、ラストにアパートの部屋で恭子の置いていったライターを片手に「かっちゃん、私、いない方がいい?」と呟き、部屋が赤く染まるところなど、痛々しくてたまらなかった。

岸部孝子(恭子役)の、高まる感情を抑えようとしながら抑えきれずにどうしても声に出てしまうというようなセリフ回しは、実に魅力的だ。圭子との応酬、勝也との応酬も見事だったが、最後に何か子どもに土産でもと言ってフリーマーケットを物色するシーンでの、千里との応酬は素晴らしい。千里が「この辺のやったら、なんぼでもいいです。持っていって下さい」と言って、岡さんからもらった服や鞄を差し出す。「どうしたん?」と聞く恭子に千里は「つらい思い出が詰まってるんです」と言う。恭子は左手の指輪を外して、「そしたら、これと交換しよ」と差し出す。ここのところの間合い、声の調子、どれをとっても寸分狂いない名演だ。

森本研典と篠原裕紀子という、美女と野獣のような釣り合わないカップルの帰趨については言うまでもなかろうが、「気持ち悪い」とまで言われてはかわいそうになってくる。がんばれ、そやけど、無理やろな……そのように芝居であることを忘れて応援させてしまう実在感には脱帽だ。

この実在感というもの、岩崎の作り出す世界の大きな特徴だ。時間や場所のスリップという手法も取り混ぜながら、それが見ている者の生理に自然にかぶさってくる手腕には、何度も驚かされた。それには工藤、森本、岸部という役者の確かさと共に、岩崎の低い視線があずかっているように思う。いつも、泣かされる。 (1997年5月10日)

★

たくさんの思いが交錯する<美しい>場所

岸部孝子の声だ。彼女がたとえば「あんた」と男に呼びかけるとき、その発せられた音と共に、こだまのように響くものがある。別居中で離婚話を進めている勝也(工藤俊作)が圭子(金田典子)のことで「お前が考えてるようなことはないから」と弁解するのに対し、頭のてっぺんからつま先まで眺めたあとで「あんた、嘘つくん、へたやなぁ」と言うその表情や声音はもちろん、からだの奥で心臓がパコパコ音を立てているのが伝わってくるような声の響き。抑えざるをえない思いが息や声調となって噴き出てしまい、場面の空気を染める。

そのような言葉にならない、身体性とでも呼ぶしかないものをこの劇団の役者たちは持っている。森本研典の丸い背中、工藤のとがったアゴ、金田の声質そのもの、佐藤めぐみの肩……。それらが空気となり臭気ともなって通天閣をそびえ立たせたのが、この「あしたの憂歌」だったわけだ。

通天閣界隈。あまりに多くの思いが錯綜する。ベタベタや。いい人であろうとして自分を必要以上に傷つけたり、自分の夢を追って女を顧みることができなかった男が結局女と一緒に過ごすことを選んだり、無邪気な若い愛人を装いながら「私、いない方がいい?」と自問して破滅の道を選んだり……。フリーマーケットの店番の千里(佐藤)は、最近別れた男からもらった服やバッグを売りに出す。離婚話の帰りの恭子(岸部)に「タダでいいです。苦しい思い出詰まってるから」と差し出す。恭子は結婚指輪を抜いて交換する。このような思いの交錯は、かなしみを貫いて、美しい。

優柔不断だったり、あえてつらく当たってみたり、自分勝手だったり。そのような一人一人の持て余す思いを、岩崎正裕はあくまで同じ高さで描く。時に折り混ぜられる時空のスリップも、劇のシュールな効果といった皮相的な装いに留まらず、一人の男のしょうもなくもはかない白昼夢として新たな思いを生み出す。そのようにして吐き出された濃厚な空気、これが通天閣界隈やねんな、そしてこれが芝居ってゆうもんやねんな、と思える。(「JAMCi」)

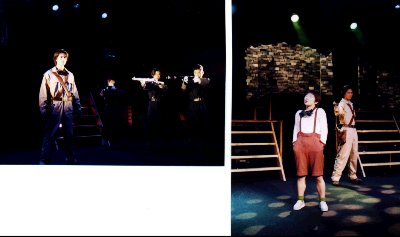

![]()

神戸高校演劇部で上演された2つの作品を、谷省吾(遊気舎)が演出。2作品とも、正面から震災に向き合って、思いを乗せた素晴らしい作品だ。震災からの時間の経過の違いによって、表現の仕掛け方が異なるが、それ自身、時間と思いについてとても誠実に対面しているということの表われだ。

「青い街」(作=前田真奈美。写真左。撮影=神本昌幸)が素晴らしかったと言うのは、劇がぼくを同一の地平で包み込んだということに尽きる。避難所でボランティアをしている4人の高校生(女子)とリーダーの青年、高校生たちが小さい頃によく通った駄菓子屋のおばあちゃん、主な登場人物はそれだけだ。

劇の軸は、ナオコ(河部文)がボランティアを始め、これといった被害もなかった自分がボランティアをしても人の苦しみがわからない、というような疑問に苦しみ、ボランティアをやめようと思うが、おばあちゃん(魔瑠=遊気舎)に「私はナオコちゃんがおってくれて本当によかったと思てるよ。それだけは忘れんといてな」と深々と頭を下げられ、思い直す、ということだ。ラストはリーダーの山崎さん(堀田宗敬)が東京に帰る日。すっかりたくましくなったナオコ、リーダーの癖まで移っているというのが微笑ませる。

劇は震災から9日目、やっと阪神電車が青木(ぼくの使う魚崎駅の隣)まで通じるようになった、というKiss-FMのDJの声から始まる。護国神社や宮前商店街、灘高体育館、福住小学校、JR住吉駅といった、聞き慣れた地名が耳をくすぐる。NHKの「甘辛しゃん」でも耳についたそうだが、「○○してる」というのを「○○しとう」という神戸弁も、何だか面映ゆい。この意外なほど田舎臭いといわれる神戸弁に通じる音が、劇の中で大変美しく響いたことがあった。それは、一人の女(中平ミホ=遊気舎)が避難所の物資-紙おむつやトイレットペーパーやら-を無断で持ち出そうとしているところをナオコが目撃してしまうというシーンだ。ナオコが問い詰めると女は、避難所にいたのだが子供の泣き声がうるさいのでいられなくなった、これはみんなのための救援物資だろう、と言う。ナオコは何も言えなくなる。ここでナオコは、決まりやルールを守ろうとすることがどれだけ有効か、ということから、やがて自分がボランティアをするということそのものに疑問を抱き、自信を失う。女が両手に抱えた荷物から、何かを落とす。二人の間にそれが転がっている。長い時間のように思えたが、ナオコがゆっくりとそれを拾い上げて女に渡す。それを女は「ありがとう」と受ける。駄洒落のように聞こえるかも知れないが、その待たれていた言葉は、再三耳にした神戸弁の語尾と、見事な脚韻を作ってぼくの耳に美しく響いた。もちろんこの言葉はナオコにとっても女にとっても、何の解決でもない。それでも、ありがとうという言葉が発せられることについて、ぼくは何かこの阪神・淡路大震災という災厄の中で、ぼくを含めて人々がどのように振る舞ったかの本質的な部分があるように思えてならない。

三年を経て、いまだに震災に関わる表現に接するときの居心地の悪さは、どうにも抑え難い。この劇でも、最初はたとえばヘリコプターの音が再現されることで、どうしても居心地が悪い気分がした。台詞のやり取りの一つ一つにも、とても危ういバランスの上に成立しているような気がした。そんな気分がなくなったのは、一つには魔瑠の演技によってだが、もう一つは、毛布一枚を使った見事な舞台転換にあったように思う。

ある避難所に毛布を届けることになって、ナオコがビニールシートの上に毛布を広げている。そこへ余震、ざわめき……耳を覆ってしゃがみこむナオコ……すると次の瞬間、その毛布は避難所の(おそらくは体育館の)中のおばあちゃんの陣地となって、ざわめきは避難所のそれとなって響いていた。この、毛布という小道具を巧妙に使った時空のワープのような舞台転換で、ぼくたちも一気に劇の中に放り込まれたように思う。それによって、冒頭に述べたように、この劇はぼくたちを同じ地平に引きずり込んだ。

ナオコがアサミ(大野友起子)に「他人の気持ちわからへんのにボランティアやっててええんやろか」と悩みを打ち明けるのに対し、アサミは自分は何も考えないと言って、震災後、親友に会いに灘高体育館に行ったときのことを話す。「……遺体安置所」。アサミは彼女と2月10日の5時に岡本駅で待ち合わせてミスチルのコンサートに行く約束をしていたことや、次はケーキを持っていくからなんて言っていたと告げ、「次っていつなんよ!」と叫ぶ。悔しくて、気が変になりそうで、なんも考えずに済むようにボランティアやってる、と。

そのような言葉に対して、ぼくたちはただ劇の中の言葉だと思えるだろうか。そうではないことが、この同一感覚を醸し出せたことが、この劇の成功の主因だったと思う。

★

それに対して、「破稿・銀河鉄道の夜」(作=水野陽子)は始まりからしてちょっと雰囲気が違う。「青い街」では、初めからKiss-FMが「震災から9日目、阪神電車が青木まで開通しました」と舞台を明確にしているのに対し、窓から運動部の部活の掛け声が聞こえる、教室にしては乱雑な部屋……やがてカナエ(清水こずえ)が宮沢賢治のようなちょっと違うような(井上ひさし「イーハトーボの劇列車」だそうだ)台本を読み始めるので、演劇部の部室らしいとわかる。そしてサキ(肥塚かおり=立身出世劇場)が制服姿で出てきてカナエが最近勉強に全然身が入ってないことを責めたり、トウコ(上山彩子)と映画の話や公演の思い出話をしたりしているのを何となく平坦に聞いている。

観ていてわれながら不気味に思ったが、震災のテーマが現れるのを待っている気持ちになっている。「みんなで撮った写真」という言葉の後の妙な沈黙とか、「春の文化祭でもやることに決まったときはうれしかったけど」「同じメンバーでできることなんてないんよ」といった台詞の端々に、どうもそれらしい予感のようなものを抱いては、強引に関係づけようとしたり。

そしてそれはついに決定的にあらわになる。カナエがサキに「今せなあかんことは何? カナエ、受験から逃げてるんちゃうん」と詰問され、こう叫ぶのだ……「あの日から、トウコがおらんようになった日から、私には何かが足りひんやん。私、あれから、寄り道もしてへんねんよ。ソニプラにも、…(中略)…甲南書房にも。一人でなんかよう行かん。トーコがおらんと、私、あかんねん」

ここにおいて、これまでの劇のすべてが紗幕を剥がすように実に鮮やかに本当の姿を現わすことになる。サキのカナエへの必要以上と思えるような苛立ち、トウコが裸足だったこと、トウコとカナエの会話が思い出話に終始していたこと……。震災で親友を亡くし、勉強に身が入らないどころか、その親友の幻(幽霊)との交感の中にしかリアリティを見いだせなくなっている女子高生。その痛々しい姿がはっきりと立ち昇ってくる。それからカナエとトウコは、かつて「想稿・銀河鉄道の夜」を一緒に上演した二人の共有体験を軸に、わが身をジョバンニとカムパネルラに身をなぞらえてカナエの一人立ちへと進んでいく。トウコは、死んだときに「何でなん?」と思ったという。自分は何も残していない、サソリは星になったけど、自分は何にもなれていないと思ったと。そしてトウコはカナエに、カムパネルラの最後の言葉を覚えているかと聞く。「ジョバンニ、ぼくは一緒に行けない。でも、これから出会うすべての人がカムパネルラだ」と。「生きとうって、それだけですごいことやねんで」と。

この演劇部には、公演が終わると「演劇は風に書かれた文字」とかなんとか言って上演台本を破り捨てる習わしがあった。この「想稿・銀河鉄道の夜」の場合は、次の春の文化祭にも上演する予定になっていたので、破らずにいたのだろう。それが、震災で文化祭がなくなり、トウコが亡くなり、この台本だけが残ったわけだ。トウコはカナエに、この台本を破ろうと言う。強く反抗するカナエ。これを破ってしまったらトウコともう会われへんやんか、と。トウコのかんで含めるような説得で、ようやく破ることにしたカナエ。それからしばらく、2人で1ページ1ページをのぞき込んで指差して笑ったりするシーンが哀しく美しい。そして2人で三本締めをして破り、ごみ箱に捨てる。これが「破稿」だ。

ここには、震災で大切な存在を失った少女が、演劇と、失った友への思いに逃避し退行した姿が実に鮮やかに、美しく描かれている。いま、逃避、退行という、マイナスの言葉を使ったが、この劇を見ると、これがカナエにとっていかに必要なプロセスであるかが、本当によく理解できる。それは学校というものの持つ本質的な問題をえぐり、人生の意味を真剣に問い、喪失するということの根源を考え、癒しということの一つのありようを提示し、演劇の持つ魅力と魔力を表わしている。

カナエとトウコの別れは、案の定と言っては変だが、銀河鉄道がやってくることで訪れる。トウコは、実に軽く「じゃあ、行くわ」と去っていく。ややあって追いかけるカナエは、部室の入り口でサキにぶつかる。見事な展開だ。トウコとの交わりによって、半分向こう側へ行っていたようなカナエが、ヒラリとこちら側に帰ってきた瞬間を演劇的に表現している。そしてカナエはサキに、参考書をもう一度貸してくれるかと頼む。それは、さっきサキがカナエに読んでおいたらどうだと貸したのに、カナエがほとんど見ずに返していたものだ。

この劇をぼくが押すのは、もちろん、カナエが逃避や退行を克服して現実の高校生活=受験勉強に戻ってきたからではない。カナエをめぐる二人の少女の、対照的だが共に温かく優しい眼ざしが見事に描かれていたからであり、震災をはさむ約2年半という長い時間が見事に描かれていたからであり、それによってカナエの脆さや弱さを美しく描いていたからだと思う。そのような人間のマイナス部分に対して、演劇はいつも味方であるということも、痛切に教えてくれたわけだ。(1998.1.10)

あのような大きな災厄に、人はいかに傷つき、再び歩き始めるのか

★神戸にこだわることで生まれるリアリティ

「いるかホテル」と言えば、村上春樹、と言えば神戸高校のOB。神戸生まれ神戸育ちの谷省吾が、その旗揚げに阪神大震災をテーマにした、神戸高校演劇部で生まれた作品の再演を選んだのは、「神戸にこだわろう」とする思いの在りかをうまく定めたスタートだと言えるだろう。

「神戸にこだわりたかった」と谷は言う。「だから、神戸弁に徹底的にこだわった。ふだん自分たちが使っている言葉のリアリティを大事にしたかったし、それができないで標準語の台詞なんか、自分のものになるとは思えない。ぼくらは「何言うてるねん」とは言わない。「何言うとうねん」でしょ」

そのように若い役者たちが自分たちのふだん使いの言葉で震災後のボランティアの一コマを、演劇部の部室でのやり取りを、等身大にストレートに描き出す。

その神戸弁とストーリーが「とう」という脚韻によって見事に交差した場面があった。一人の女(中平みほ=遊気舎)が避難所の物資を無断で持ち出そうとしているところを見てしまったナオコ(河部文)。呼び止める声が詰問の色を帯びている。女も必死だ……避難所にいたが子どもの泣き声がうるさくていられなくなった、これはみんなのものでしょ! 戸惑いたじろぐナオコと気色ばむ女の間に、女の両手にあふれた物資の一つがころがる。空気が凍る。ナオコが屈み、両手で渡す。沈黙が長い。そして女が「ありがとう」と発するのだ。

この「ありがとう」が何かを解決するわけではない。「がんばってください」と言われて「これ以上、何をどない頑張ったらええのん」と答えざるを得ないように。にもかかわらず、「ありがとう」としか言いようがなく、この神戸弁と同じ脚韻を持つ言葉が発されることで、震災後の神戸の人々=ぼくたちの心の襞を見事に捉えた。

★嘘をついたらあかん 死んだ人に恥じない舞台を

谷はこの作品が震災に遭わなかった場所でどのように受け止められるのかを心配している。高校演劇の全国大会でも思ったほどの反応がなく、「これは演劇で扱う主題ではないのではないか」というような指摘も受けたと聞いたそうだ。確かに、先述のぼくの「とう」の言及など、あの空気を知らなければ、タチの悪い駄洒落にしか聞こえないかも知れない。

今回の再演は、神戸で一般の人に観てもらう本格的な公演としては、初めてのものだったという。そこで特に「青い街」('95秋初演)では全編にわたって、不自然なところや細かな台詞を改め、エピソードを加え、順序を入れ替え、と大幅な改訂を施したそうだ。「嘘をついたらあかんということ。ほんまにあの頃、そんなこと言うたか、ともう一度自分の言葉に戻すための苦労をしました」と谷。稽古を重ねる内に、いつか台詞が芝居の中の言葉になってしまう。それを最も恐れた谷は、全体を見直し、ある時は震災の記録ビデオまで見せたという。「ずいぶんきつい作業やったんでしょうねぇ」「でも、そうやっていく内に、はじめはよう入れへんかった話をやっぱり入れなあかん、て言うてきたりしました」……歳月ときつい作業を経てたどりついた、嘘のないストレートな劇の高みだった。

震災以後、多くの劇団が震災を扱ったが、その手つきがシニカルだったり、必要以上にドラマティックだったりするものが多く、全くついていけない自分があった。あの頃ぼくたちは妙に淡々とした日常を生きていた。その淡々が描かれていない劇は本当らしく思えない。この「青い街」と「破稿……」にはそれがあった。

谷が最後に再びぼくに聞いた。「これ、余所でも通じると思いますか」……ぼくも神戸の人間やしなぁ、とかうだうだと喋りながら、ぼくは確信して答えた。自分たちにはどうにもできない大きな災厄に遭った人間が、傷つき、迷い、ある時は退行し、そして人との出会いを得てゆっくりと恢復し、再び歩き出すという道のりを、阪神大震災という現在に基づいて率直に正直に反趨した作品として、場所や時代を問わず、受け入れられるのではないだろうか、と。

KAVCでは三面舞台が実に効果的だった。向こう側に人の顔が見える。谷は言ったらしい、「死んだ人が見とうはずや。その人らに恥ずかしくない芝居をやろう」と。ぼくの眼に何度か、向こう側の人の姿がぼやけ、この世のものではないように見えた。

(JAMCi1998年4月号掲載)(1/10・KAVC、2/3・谷省吾に取材)

![]()

Vortex Cafe「湾岸線浜浦駅高架下4:00AM(土日除く)」

3月20日は地下鉄サリン事件2周年。再確認しておくが、一連のオウム真理教をめぐる事件について、ぼくは歴史家の態度をとらない。同時代をヴィヴィッドに生きた人間として、現在進行形でしか考えられない。オウムが一連の事件を起こしたことを知った後で、オウムの宗教としてのありようを断罪することは、決してしない。

Vortex Cafe vol.2,深津篤史(桃園会)作、木嶋茂雄演出「湾岸線浜浦駅高架下4:00AM(土日除く)」をウィングフィールドで。5編のオムニバス形式。5編というのは、月~金だから。第1話はヒデキ(小谷太志=遊劇体)とヨシオ(亀岡寿行=桃園会)の会話から始まる。窓の外から、どうも死体らしいものが見えているようだ。彼らが殺したのだろうか……ヒデキ、タクヤ、ヨシオ、マサヒコ……といくつもの男の名前がのぼってくるが、何のことだろうか。一方、二人はどうもホモセクシュアルのように思えてくる。舞台上手の赤い布の下で何か動く。……深津は、劇を徹底的に謎として成立させる方法を心得ているように思う。なぜそのようなことが必要なのだろう?

ぼくたちが現実に立ち会うのは、ほとんどの場合途中からだ。ある女に出会うことを考えよう。彼女がどこから来た者であるか、知らずに出会い、少しずつ知り、もっと知りたいと思い、そのあとは成り行き次第だ。ぼくたちが劇に出会うときだってそうであっていい。ヒデキとヨシオがどのような関係なのか、外では何が起きているのか、この部屋はどんな部屋なのか……と思っている内に、赤い布の下から女の背中らしい美しい肌が見え、やがてそれがマサコ(生田朗子=五期会)という女で、ヒデキに見られながらヨシオと性交を終えた後だったことがわかってくる。少々端折るが、マサコがヒデキのことが好きだ、あんたに見られてると思うと……と言う。一つのことがわかると、またたくさんの謎が発生する。解決される謎もあれば、謎のまま残る謎もある。すべての謎が解決することなど、あり得ない。ぼくが深津の創り出す世界を愛しているのは、深津の劇からこのような世界観を見、それをほぼぼく自身のものとすることができるからだと思っている。

ヒデキとマサコは第5編で再び大変不器用な愛を交わすことになる。「ぼくのかわいいウサギちゃん!」「はずかしい…」「照れてるの?」、「ヒデキはヨシオが好きなんでしょう?」「…うん」などと、二人の稚拙な異性愛のはじまりが切ない。二人は窓の外の死体らしいものについて賭けをする。ヒデキは「死んでいる女」、マサコは「生きている男」と(間違ってたらごめんなさい)。マサコが勝ったらキスをしてもらう、負けたらキスをする、という、ヒデキに言わせれば「どっちでもマサコが気持ちいいだけ」の不公平な賭けを。でも二人は死体らしいものを見に行って確認しようとはしない。やがて「ね、キスしてみようか」と長いキスをする。キスを終えてマサコが頭でヒデキの胸をトンと押して「どう?」と問う姿がいじらしい。しばらくして窓の外に閃光が走る。どうもカツユキ(高木稟=転球劇場)が工場を爆破するために作っていた爆弾が炸裂してしまったらしいことが、「カツユキのアパートって向こうの方だったよな」というような台詞からわかる。二人は決してうろたえるわけではなく、窓の外を見て「きれい」などと言っているが、死体らしきものが走り出したのを目にしてはしゃぐ。でも、男か女かは見定められず、結局賭けの勝ち負けもわからない残される。

すべての登場人物が、人間関係を構築することに不自由だ。カツユキのヒデミ(長澤邦恵=劇団潮流)への不器用な愛の告白、逆さ言葉を喋るトモミ(江口恵美=桃園会)、……危うさの上にゆらゆらと辛うじて立っているこの一室に集まる同性愛者たちを、いとおしく、はかなく描いて成功したと言えるだろう。

入口通路の床から妙な雰囲気を漂わせた石田昌也の舞台美術も効果的だった。 (1997.3.20.劇場日記から)

![]()

売込隊ビーム「ヴィークの人」

4月12日、於一心寺シアター。作=横山拓也、演出=宮都謹次、横山拓也。芝居屋坂道ストアの公演で見た山田かつろうという役者に興味を持って、彼の所属する劇団の公演を見てみた。

一心寺の横に長い舞台の上で、囚人服のような横縞のシャツを着た数名が左右にゆっくりと揺れている。オウムのような新興宗教を題材にしているのか、と思う。それはやがて船の中、ガレイ船のような船底で、奴隷のような状態で船を漕いでいる人々だということがわかってくる。

この劇のテーマを一言で乱暴にいえば、この船の向かう先は天国か地獄かということだ。船長格のオーディーン(宮都)は彼らを天国(バルハラと呼ばれている)に行くのだと信じさせて乗り込ませ、もっと漕げ、漕げばバルハラに近づくのだ、とはっぱをかける。昔のヴァイキング(=ヴィーク)そのままの格好をした大男で、ずいぶん迫力がある。

それに対して、船底の箱の中に鎖につながれて閉じ込められているルーン(山田)は、この船は償いと苦しみの地獄に向かう道だと言い、自分と同じようにどこへも行かずただ浮遊する者になることを勧める。この空間を1200年もの間さまよっているという彼、軽やかな身のこなし、歯切れよい滑舌、変幻自在な声音、意地悪な知恵者といった感じで、「真夏の夜の夢」で野村萬斎が演じていたパック(だったっけ)を思わせるような軽快な破天荒、見事だった。

さて、要するに囚人服の数名は、死んでいる。ここは死後の世界、三途の川を漕いでいると思えば、そう間違いではないだろう。そして彼らは夜毎ルーンとなぜか一対一で向き合うことになり、生前のコンプレックスを引き出され、死に至った過程を明らかにされる。どうも、彼らは皆、自ら死を選んだ者だったのだ。ここでのルーンの話術の上手さは素晴らしい。相手によって出方を変え、さまざまな表情をして見せる。山田のキャラクターと演技力を引き出すために作られた劇でもあるということが見てとれる。

バルハラについて、オーディンは詳しいことを説明していなかった。ルーンからそれが「背負った罪を償う場所」であり、自らの手で命を断った、自殺の罪を償うためにバルハラへ行き、それによって初めて理想郷への道が開かれる、というプロセスが明らかにされる。それがいかにつらく苦しいものかとルーンが説くと、彼らは動揺してルーンと同じように逃避し、浮遊霊になって終わりなく永遠にさまよい続ける道を選ぼうとする。ルーンはかつてヴィークに征服された民族の一人で、奴隷の苦しみから逃げるために舌を噛んで死を選び、今は浮遊霊として、ヴィークへの復讐を果たすことだけを目的として存在しているのだ。

それに対してオーディンは、「逃げ続けてどうするんだ。一度ぐらい立ち向かう気はないのか!」と苛立ち、怒る。この言葉が彼らのある種のコンプレックスをいたく刺激したらしく、「これでいいのか? 俺たち、逃げ続けていいのか?」と反問し、一人、また一人と再び船を漕ぐことになる。ルーンは「お前らみたいな負け犬が、地獄で生き抜けるわけないだろ」と毒づくが、「まだ負け犬に見えるか? 復讐なんて何の意味もない。ここに残っても何にもならない。行けば、何かがあるんだ」と反論され、復讐が叶わぬ恨みと悔しさにうち震えることになる。

自殺してここにいる漕ぎ手たちは、もちろん皆それぞれの理由で死を選ぶに至っている。中には他愛もない、取るに足らないと思われるような理由による者もいないではない。ぼくには、自殺がすべて逃避であり、自殺者がすべて負け犬であるのかどうかはわからない。身内に自殺した者もいるし、自分でも考えたことはある。そのことの成否はここでは問わないが、一つの作品の作り方として、ある一つの見方を押しつけるのは得策ではないような気がする。演劇はプロパガンダでもキャンペーンでもなく、道徳の教材でもない。一方に麻薬撲滅を語る人がいれば、麻薬によって人間の真実を見ることができると評価する人がいてもいい。

この劇では、ルーンは自分自身が自殺した者であるにもかかわらず、自殺者を負け犬とのみ捉えているのが惜しい。自殺者にとって自殺は罪ではなく、償う必要はないんだだから、バルハラへ行く必要はない、という抗弁もできたはずだ。それが結果的に浮遊霊となるということであったとしてもかまわない。そしてそれでも自分が自殺したことを後悔し、バルハラへ行くという者がいてもかまわない。ぼくはただ、劇の中で自殺という人間にとって小さくはない問題が、一つの面からしか見られなかったことについて、惜しいと思う。

Copyright:Shozo Jonen 1997-98, 上念省三:gaf05117@nifty.ne.jp